5 NodeJS로 MongoDB 다루기

source: categories/study/database-mongodb/database5.md

5.1 Mongoose Connection

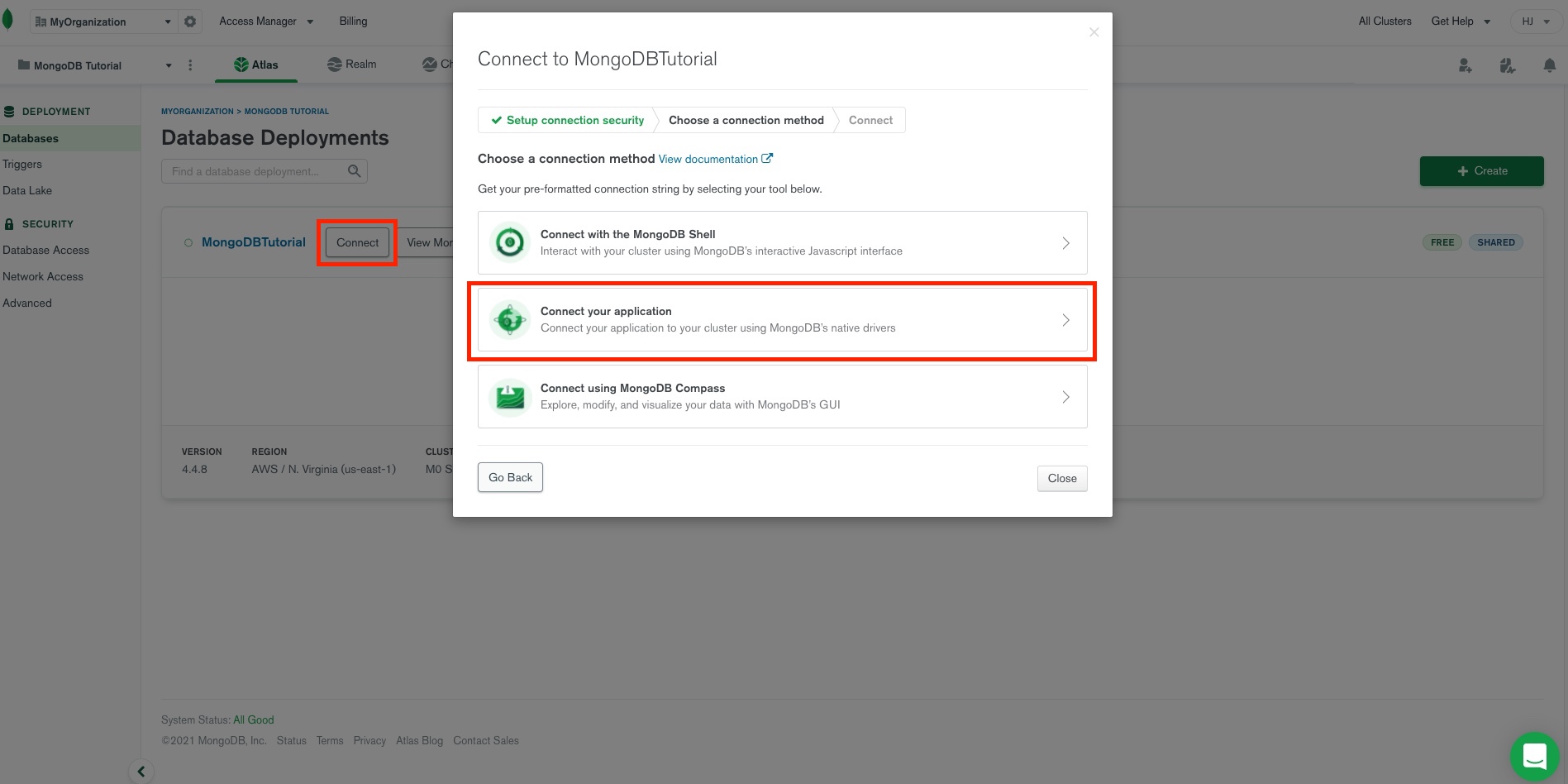

이제 MongoDB를 NodeJS로 연결해서 데이터를 실제로 생성하고 수정하는 API를 만들겠습니다.

5.1.1 User 관련 API 만들기

몽고DB를 노드JS에 어떻게 연결하느냐.

위 드라이버들을 이용해서 각 언어에서 몽고DB를 제어한다.

노드JS 부분으로 들어가면 설명이 있다.

CRUD는 어떻게하는지, 이전 강의에서 다뤘던 프로미스 콜백 관련된 내용도 있고 여러가지 설명들이 있다.

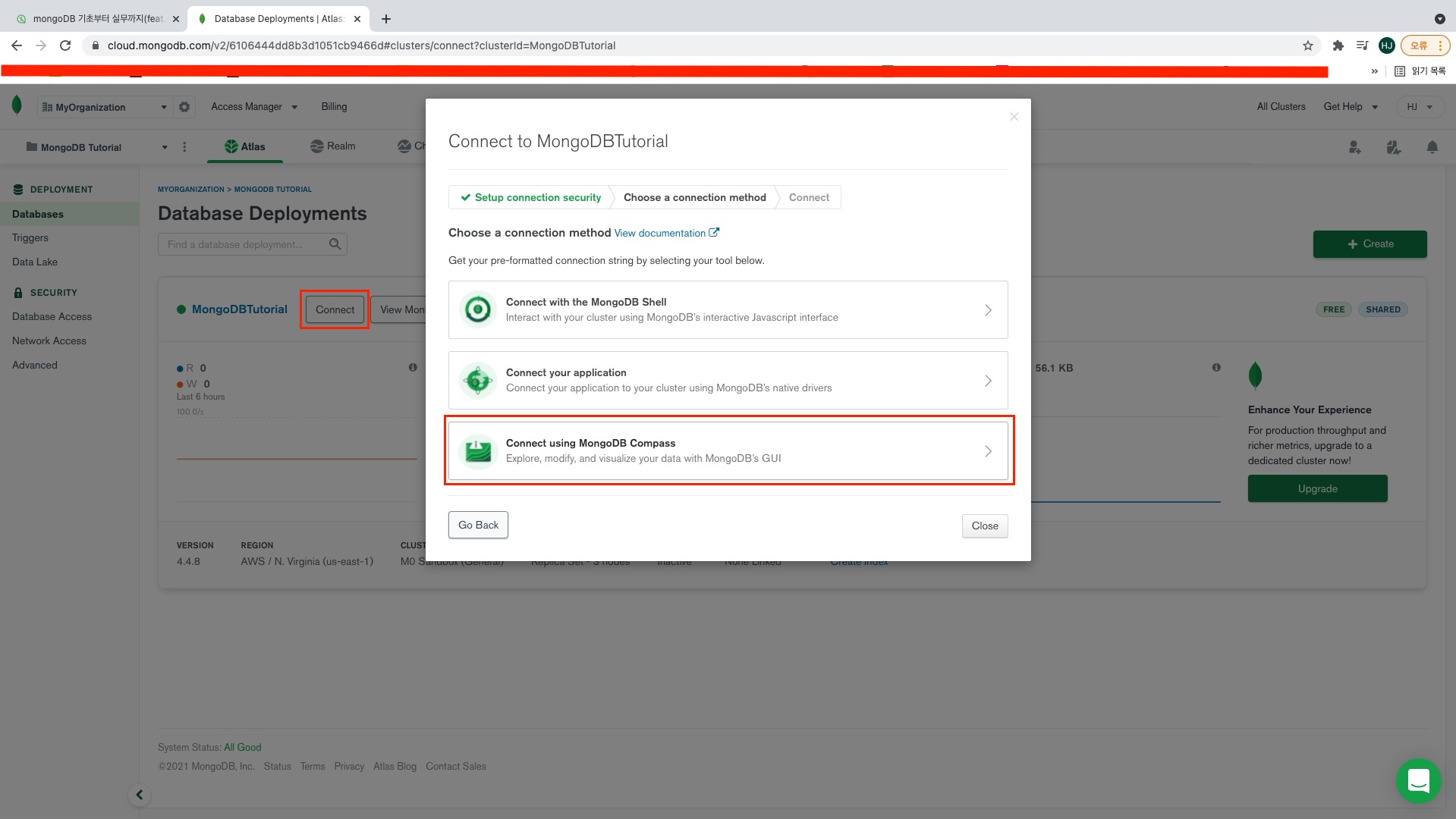

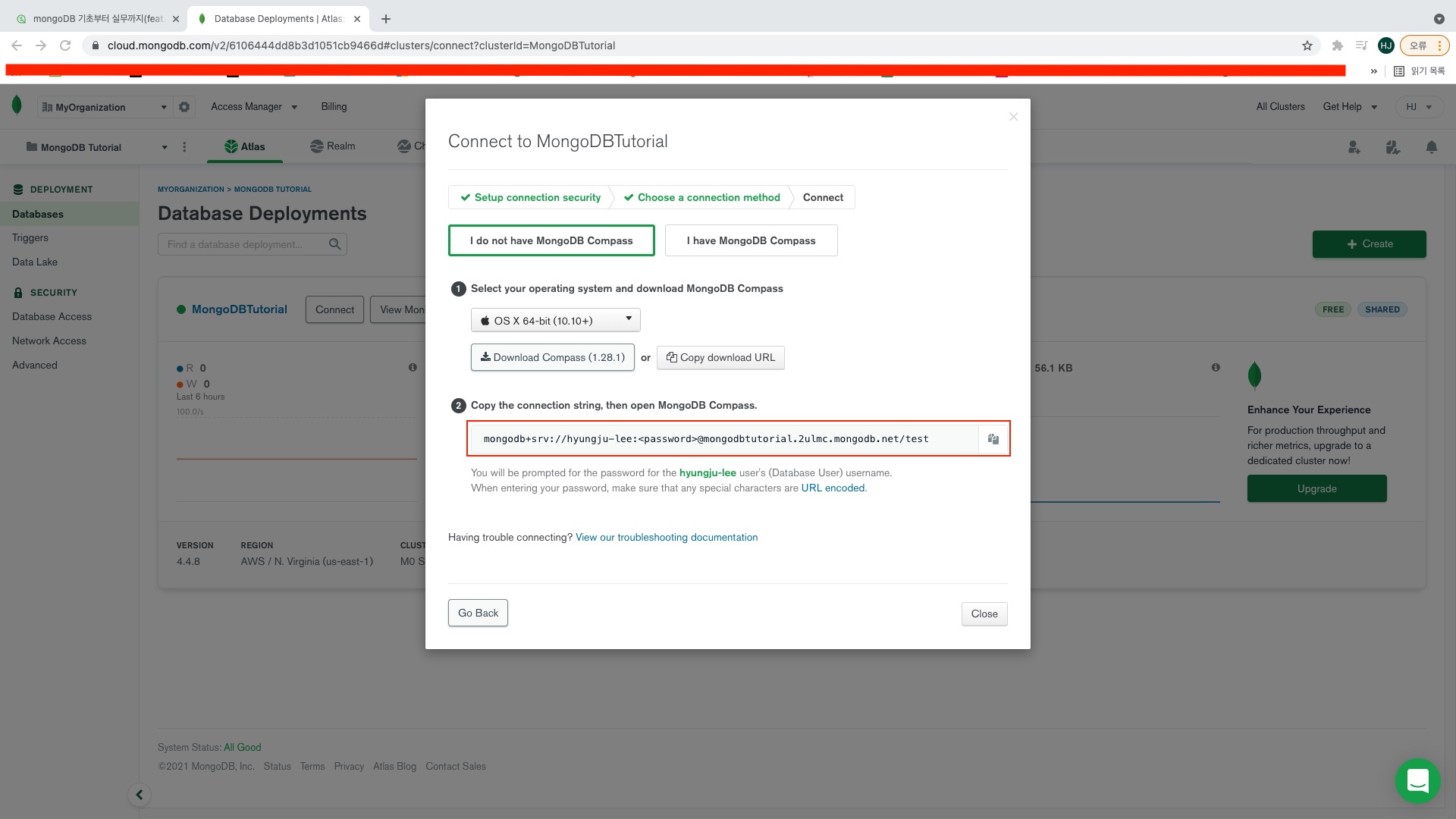

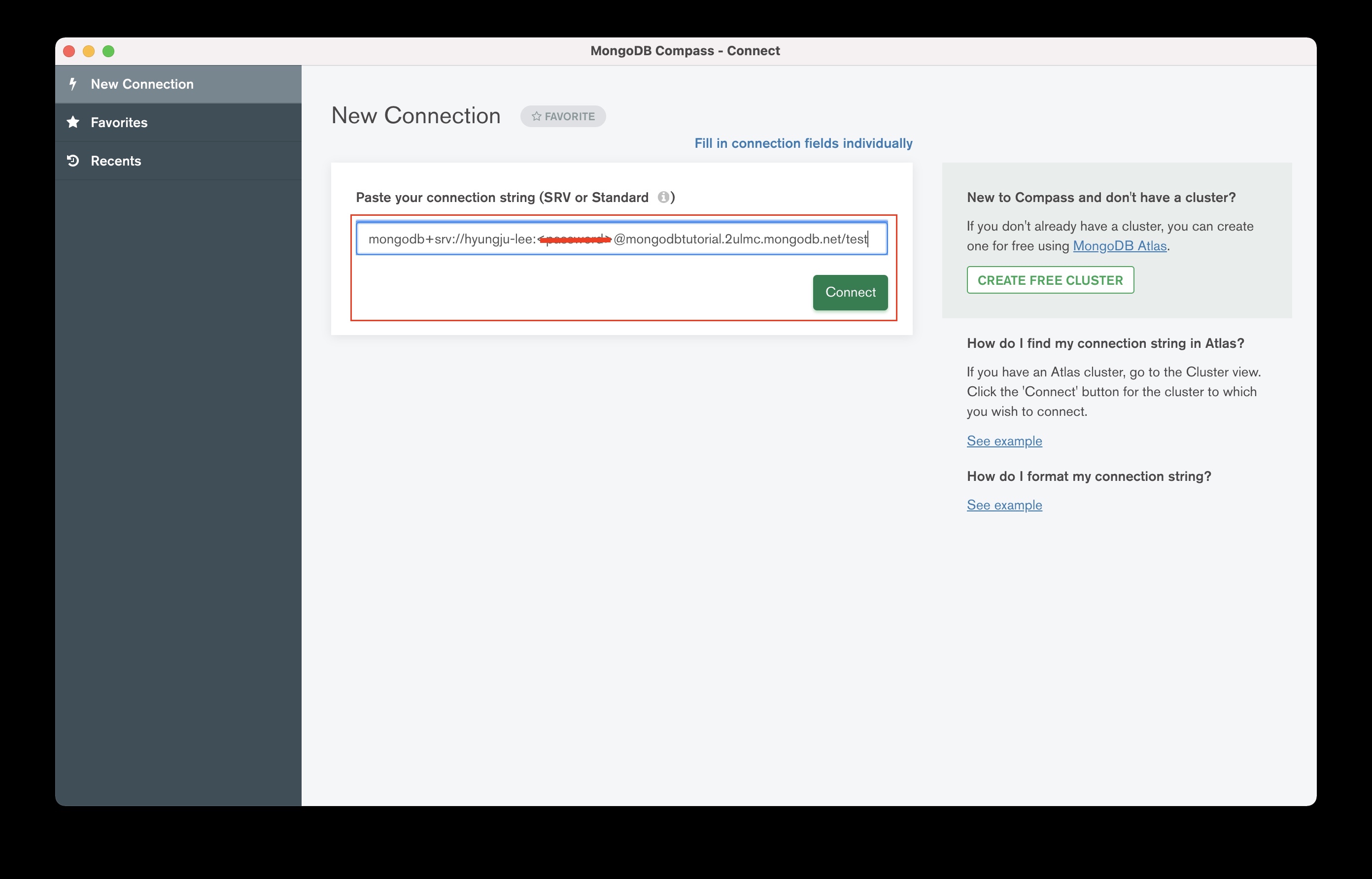

저희가 초반에 몽고DB 콤파스를 통해 몽고DB를 수정했던 적이 있잖아?

몽고DB 콤파스의 터미널창을 활용해 데이터를 넣고 빼고 수정하고를 해봤었다.

그것도 사실 몽고DB 드라이버이다.

이를 그대로 사용할 수 있다.

위 퀵 스타트에 나와있는 설명대로 하면된다.

npm i monogodb

그런데 우리는 위 monogodb 모듈을 사용하지않고 mongoose라는 모듈을 사용할 것이다.

mongoose를 쓰는 이유는 mongoose는 내부적으로 mongodb 모듈을 사용하고 있다.

그런데 mongoose는 좀 더 저희가 사용하기 편이한 편이 기능들을 가지고 있다.

문법은 동일하지만 편이 기능들을 가지고 있기 때문에 mongoose를 설치하도록 하겠다.

npm i mongoose

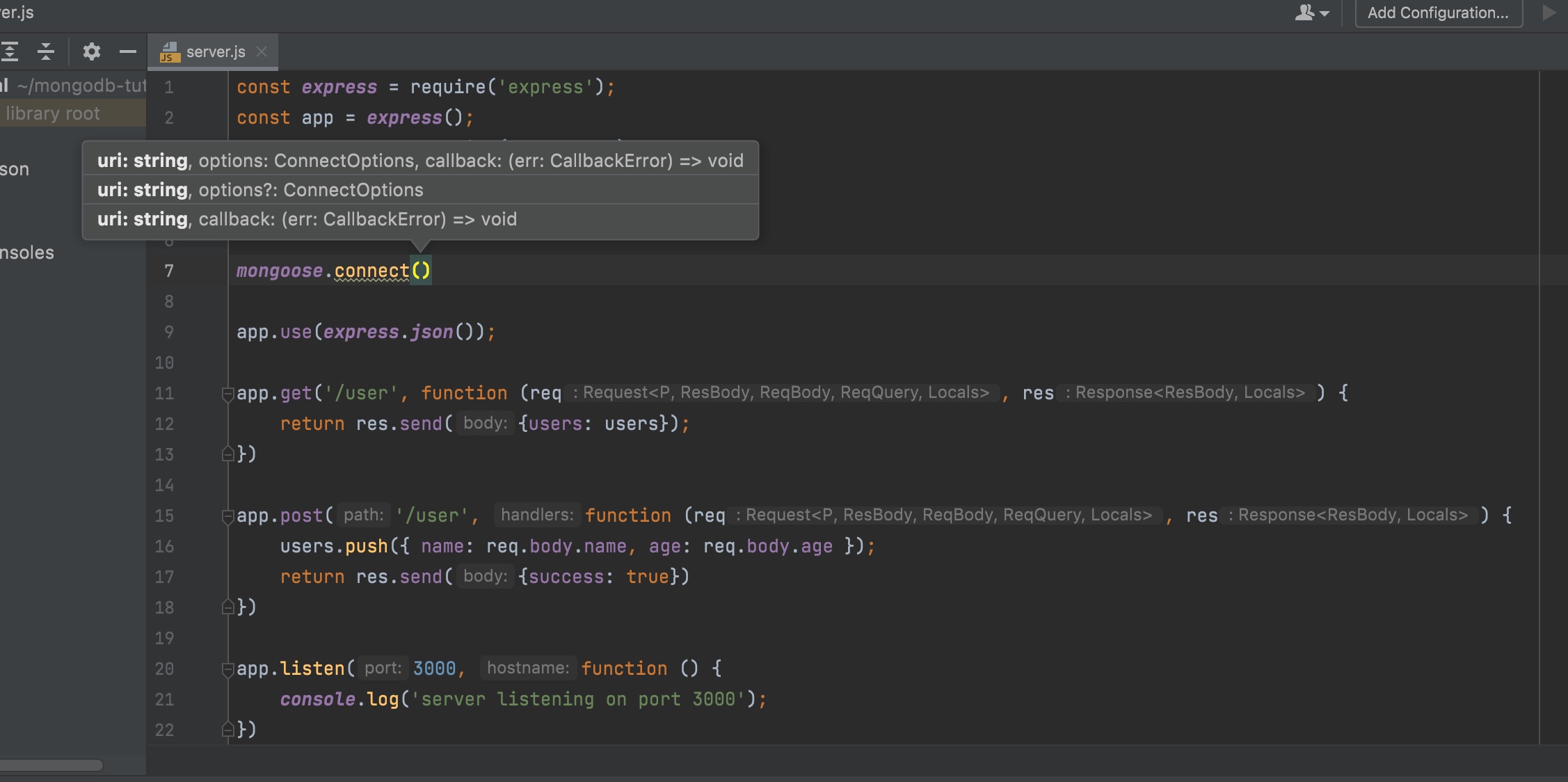

첫번째 인자로 연결할 uri을 넣어야한다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const users = [];

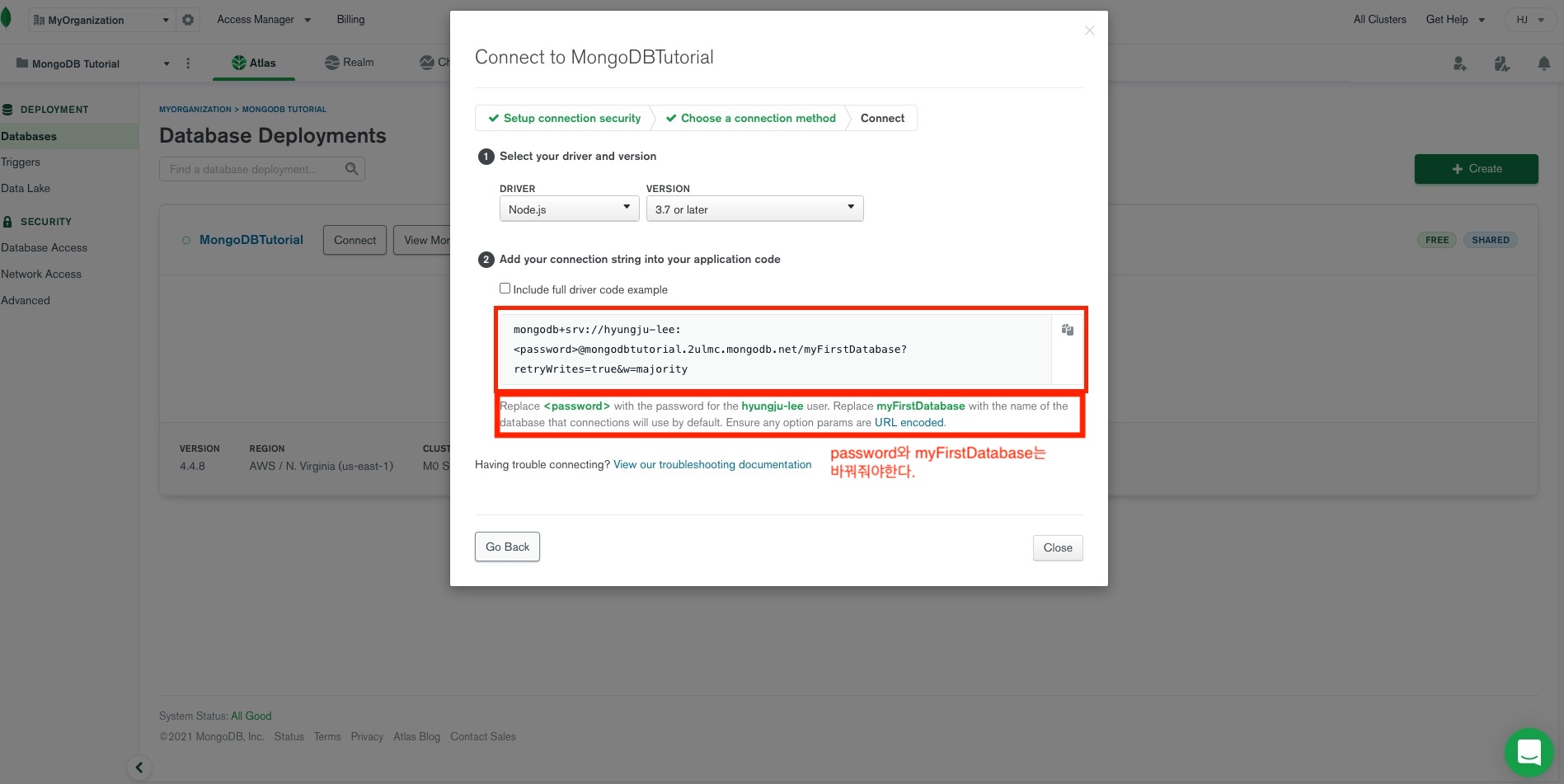

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:<password>@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority'

let result = mongoose.connect(MONGO_URI);

console.log(result);

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

// { result: Promise { <pending> } }

// 위와 같이 result가 Promise 팬딩상태를 리턴한다.

// 바로 연결 성공된 걸 리턴하는 것이아니라 지금은 몽고DB와 커넥션하고있고

// 그 다음에 커넥션을해 무언가를 하면 그때 값을 리턴하는 것이다. resolve든 reject든

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const users = [];

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:<password>@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority'

mongoose.connect(MONGO_URI).then(result => console.log({result}));

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

// server listening on port 3000

// {

// result: Mongoose {

// connections: [ [NativeConnection] ],

// models: {},

// modelSchemas: {},

// events: EventEmitter {

// _events: [Object: null prototype] {},

// _eventsCount: 0,

// _maxListeners: undefined,

// [Symbol(kCapture)]: false

// },

// options: {

// pluralization: true,

// autoIndex: true,

// useCreateIndex: false,

// [Symbol(mongoose:default)]: true

// },

// _pluralize: [Function: pluralize],

// Schema: [Function: Schema] {

// reserved: [Object: null prototype],

// Types: [Object],

// ObjectId: [Function]

// },

// model: [Function (anonymous)],

// plugins: [ [Array], [Array], [Array], [Array], [Array] ]

// }

// }

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const users = [];

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:<password>@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

let mongodbConnection = await mongoose.connect(MONGO_URI);

console.log(mongodbConnection);

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

}

server();

// {

// result: Mongoose {

// connections: [ [NativeConnection] ],

// models: {},

// modelSchemas: {},

// events: EventEmitter {

// _events: [Object: null prototype] {},

// _eventsCount: 0,

// _maxListeners: undefined,

// [Symbol(kCapture)]: false

// },

// options: {

// pluralization: true,

// autoIndex: true,

// useCreateIndex: false,

// [Symbol(mongoose:default)]: true

// },

// _pluralize: [Function: pluralize],

// Schema: [Function: Schema] {

// reserved: [Object: null prototype],

// Types: [Object],

// ObjectId: [Function]

// },

// model: [Function (anonymous)],

// plugins: [ [Array], [Array], [Array], [Array], [Array] ]

// }

// }

// server listening on port 3000

위와 같이 코드를 수정했을 때 중요한 차이가있다.

위와 같이 수정하면 server listening on port 3000 메세지가 나중에 나온다.

이 말은 몽고DB를 먼저 연결하고난 후 서버가 나중에 실행되었다는 뜻이다.

이는 매우 중요하다.

DB가 연결이 안된 상태에서 request를 받기 시작하면 오류가날 것이다.

GET 요청으로 user를 찾는 요청이왔는데 DB가 아직 연결이 안되었다?

그럼 user를 못 찾을거잖아요?

물론 위와 같이 async/await를 사용 안하고 then 메소드에 코드를 다 넣어서 만들 수도 있다.

하지만 async/await가 정리하기 더 편하다는점.

// try catch 처리

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const users = [];

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:<password>@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI);

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

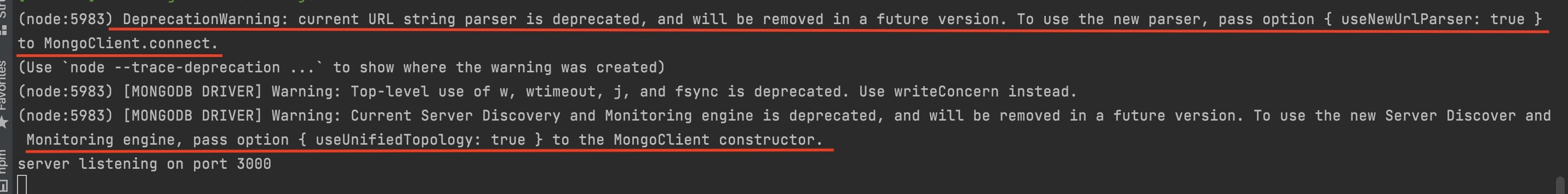

위와 같이 deprecationWarning 메시지가 싫으시다면, 에러메시지에 나와있는대로 수정하시면 된다.

mongoose.connect(MONGO_URI);의 두번째 인자로 옵션을 넣을 수 있다고 했잖아?

아래와 같이 위 메시지에서 명시한 옵션값을 넣으면 워닝 메시지가 안나오게된다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const users = [];

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:<password>@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

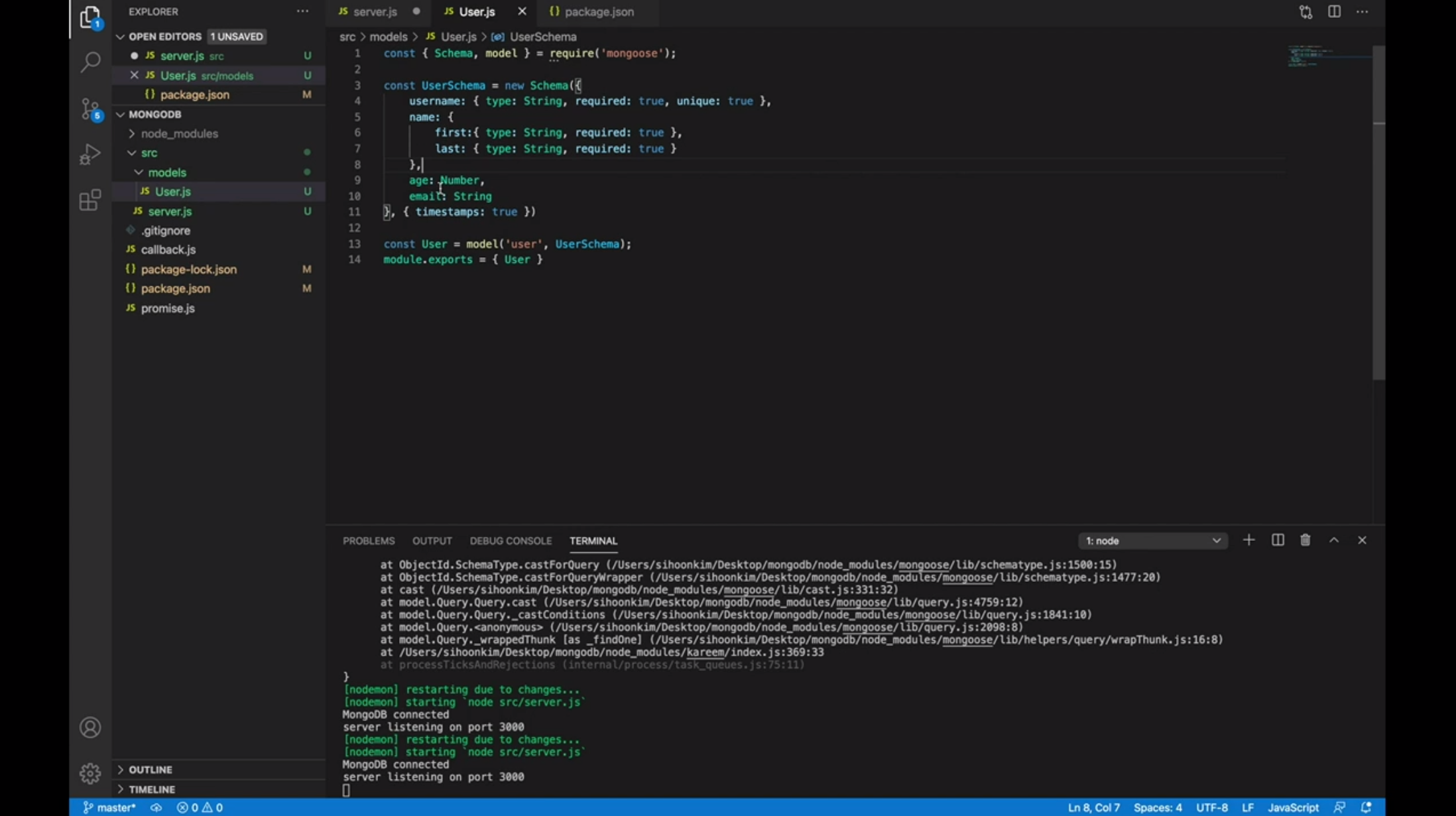

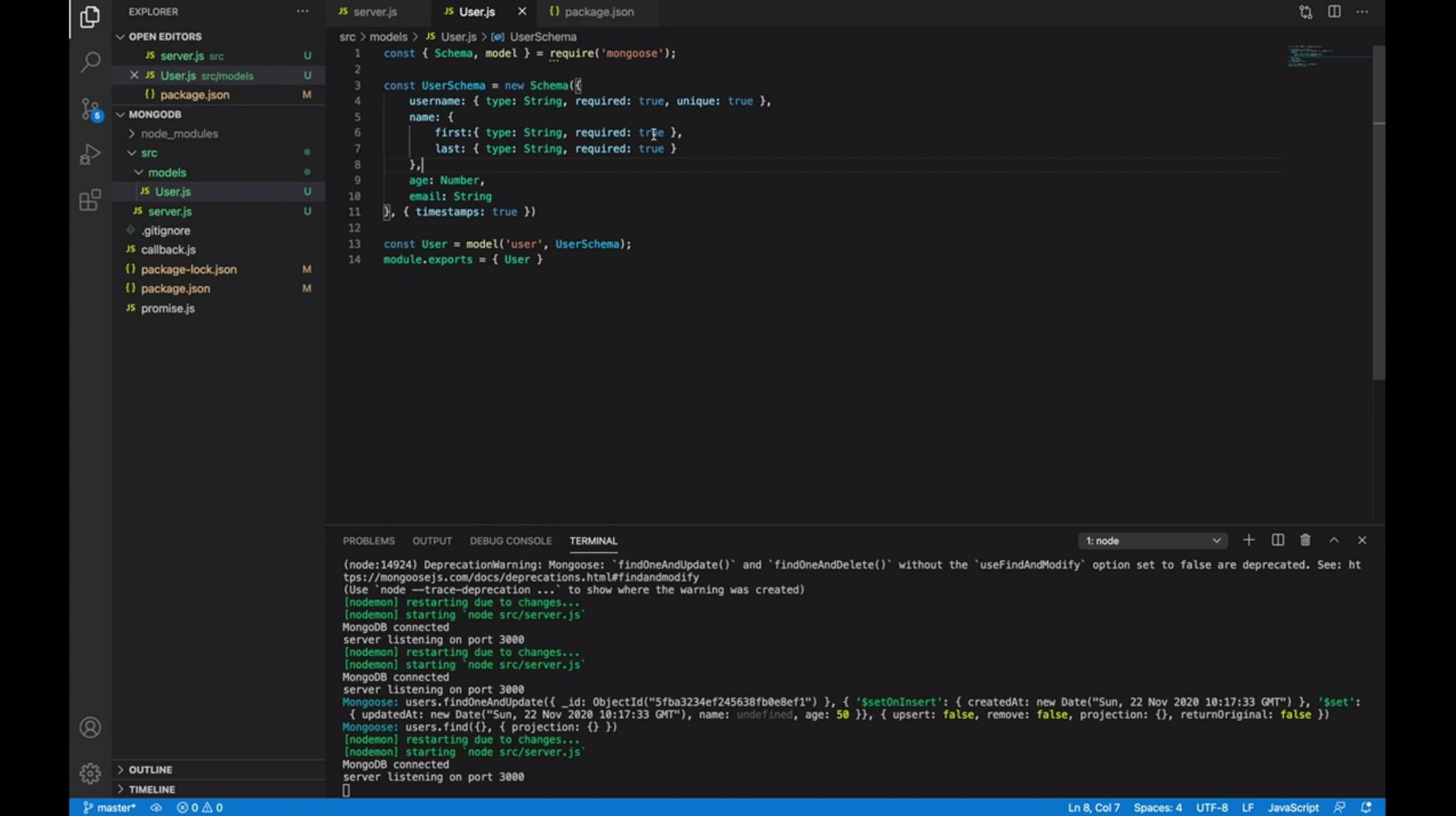

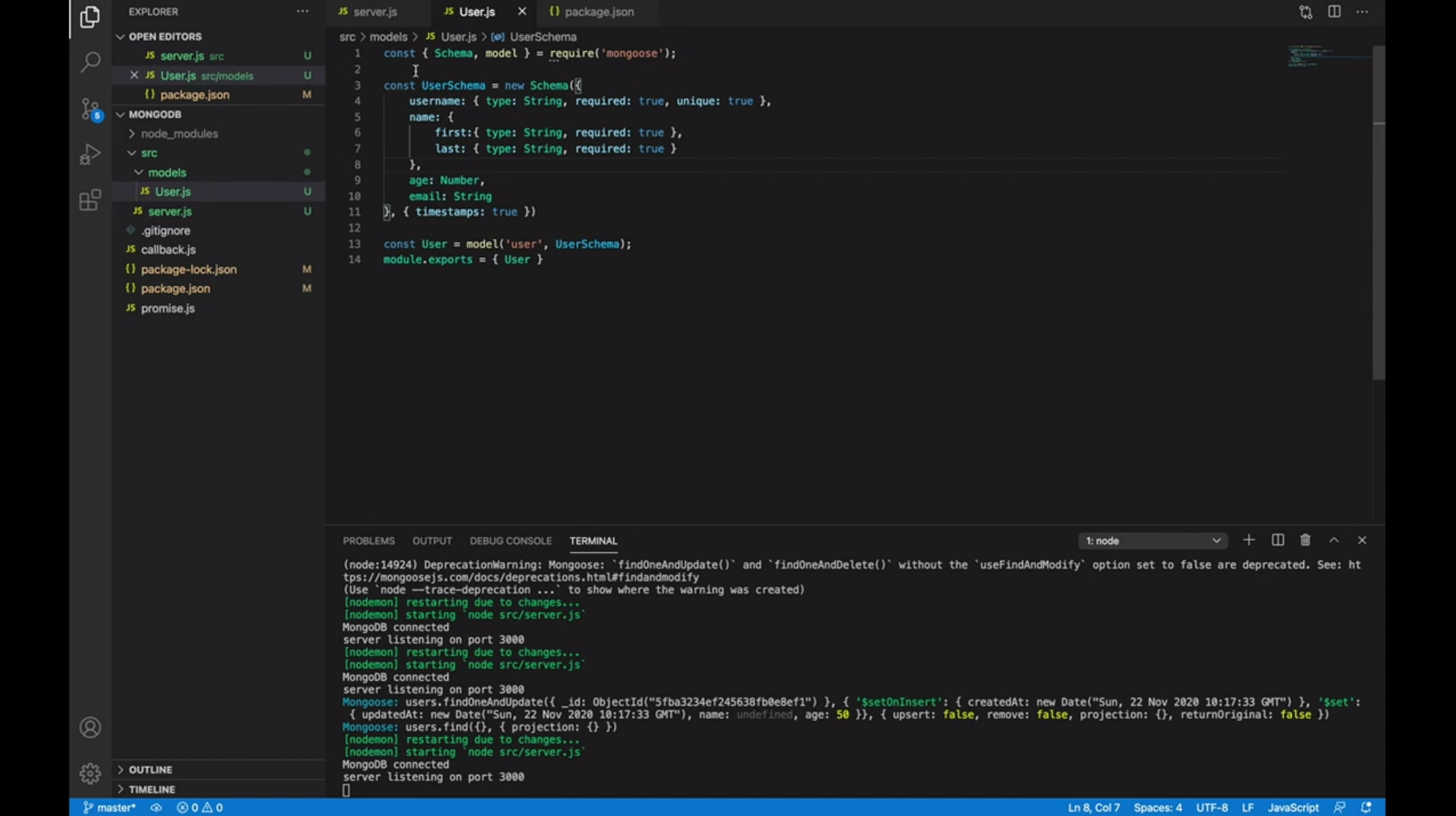

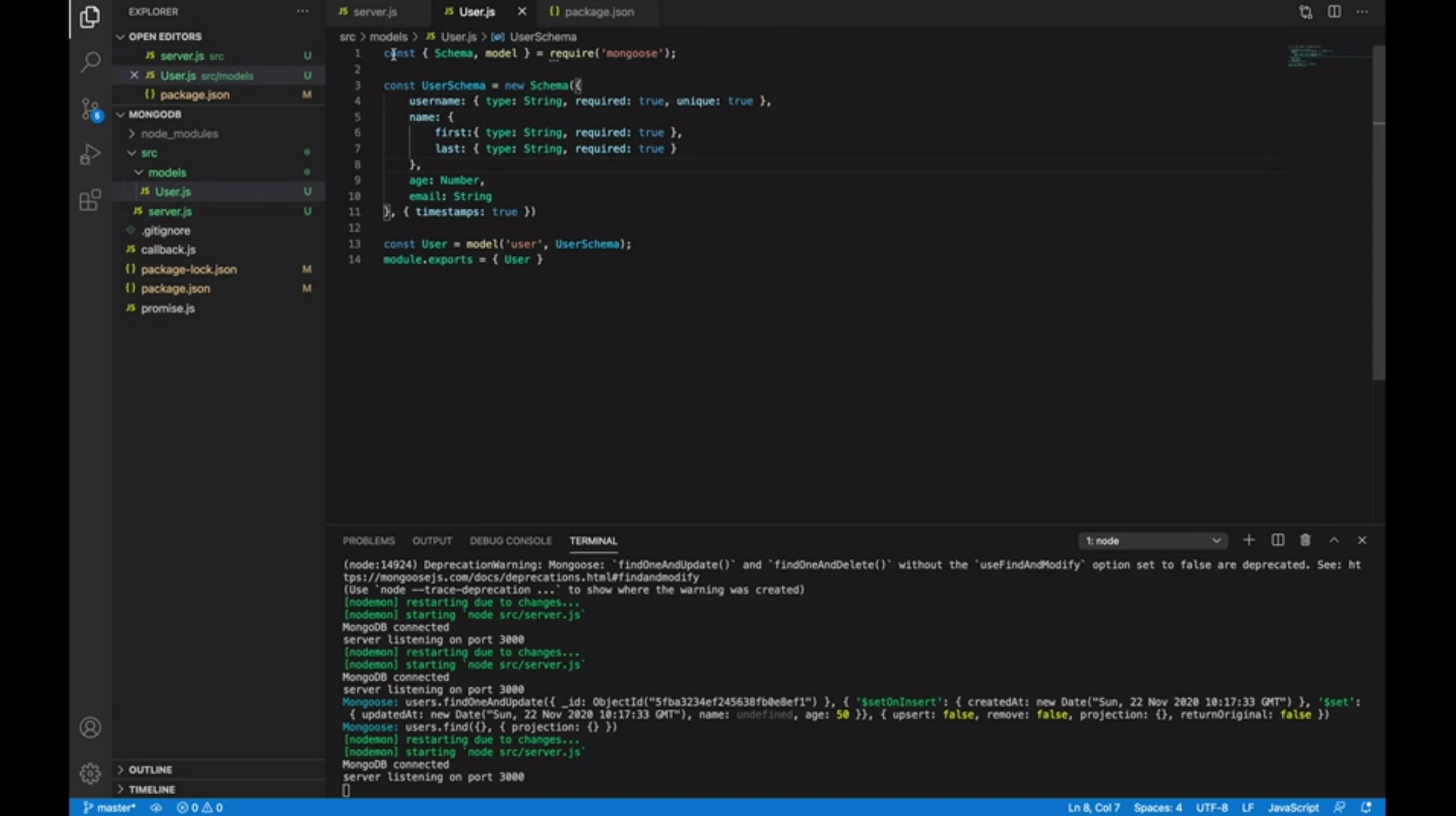

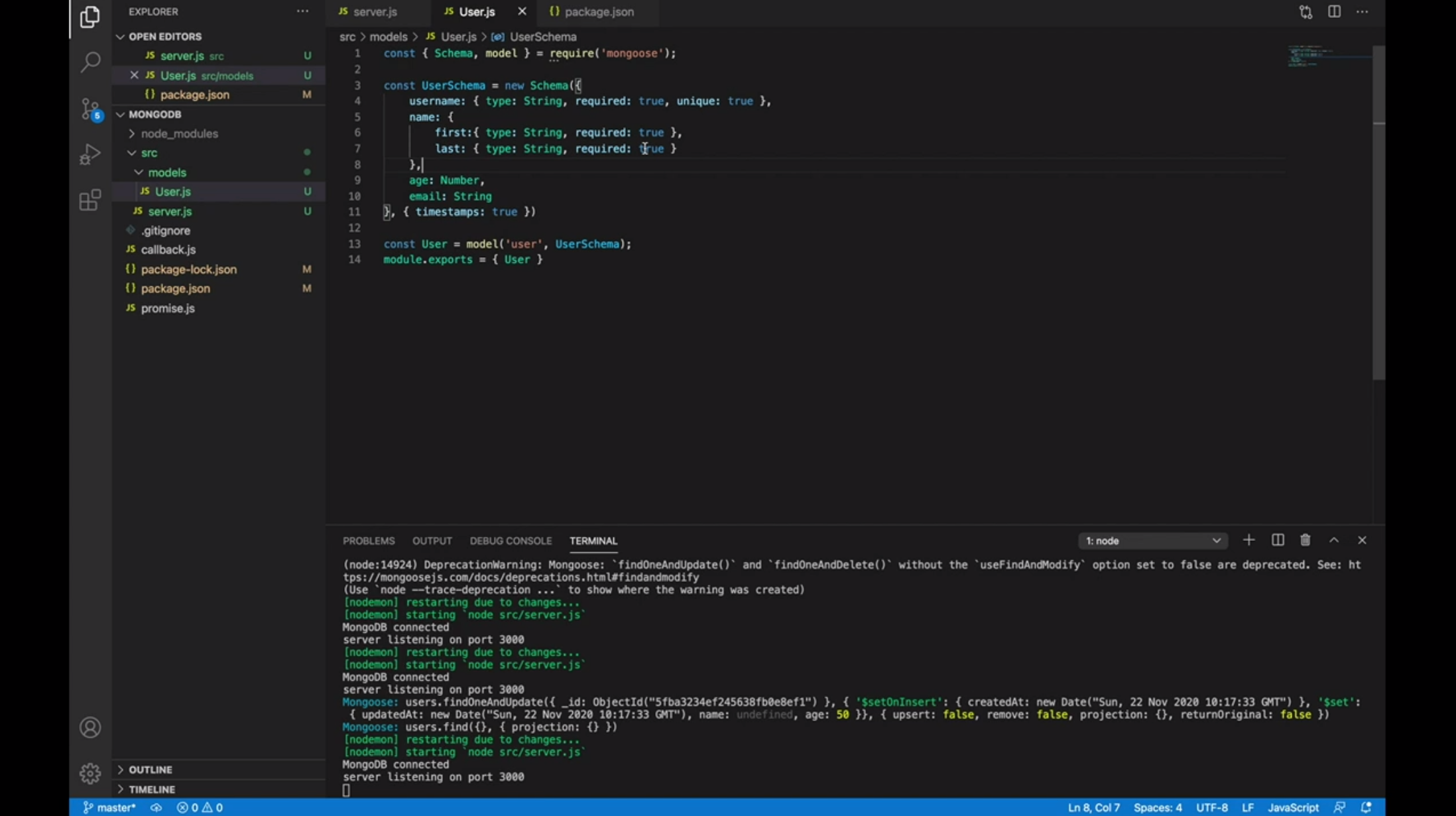

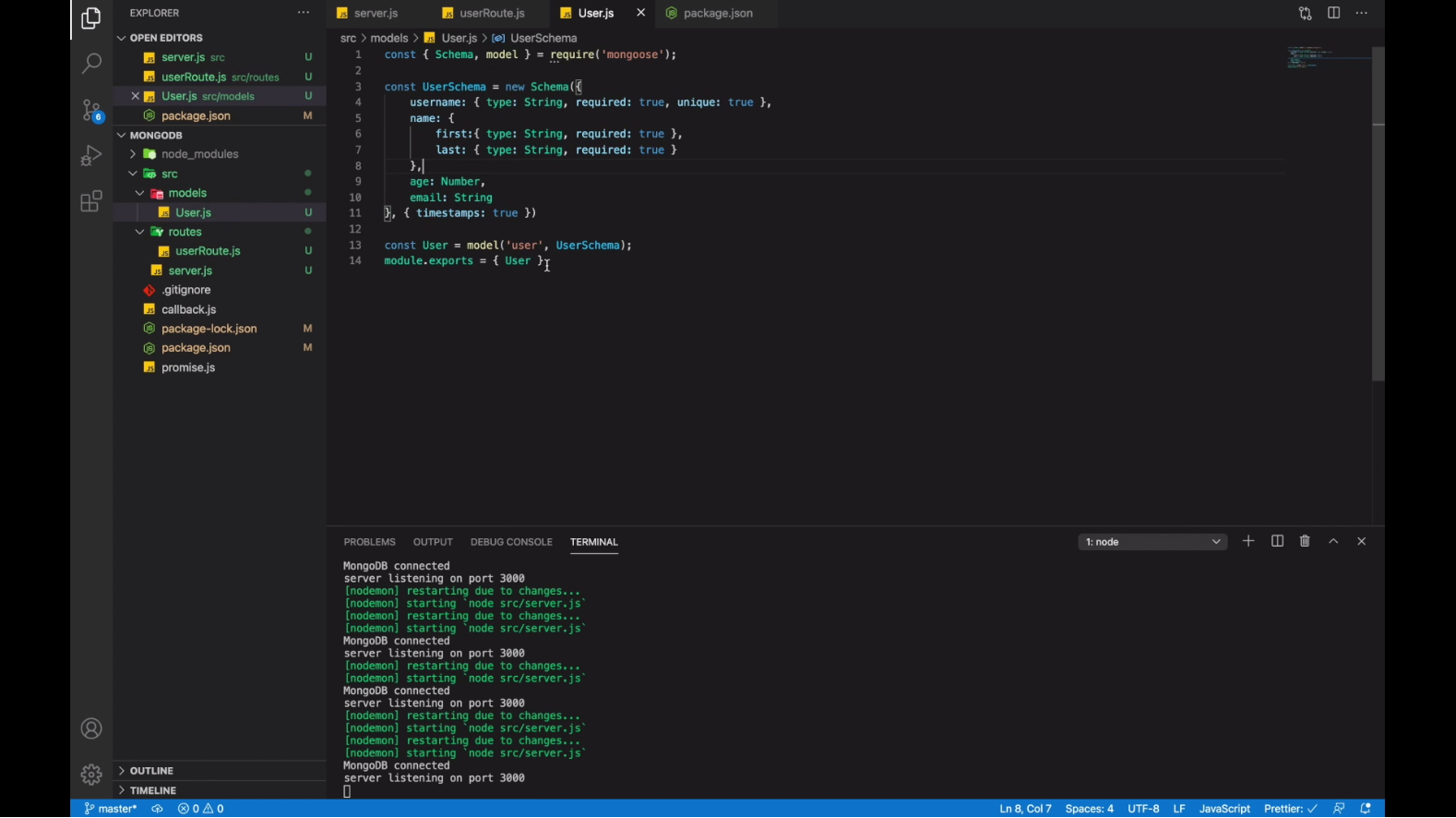

5.2 Schema & Model

// model/User.js

const {Schema, model} = require('mongoose');

// Schema 첫번째 인자 : 해당 데이터 값의 정의

// Schema 두번째 인자 : 옵션

const UserSchema = new Schema({

username: {type: String, required: true},

name: {

first: {type: String, required: true},

last: {type: String, required: true}

},

age: Number, // required: true 가 아니라면 이렇게 type만 넣을 수도 있다.

email: String,

}, {

timestamps: true // createdAt(생상한 시간)을 자동으로 넣어준다.

// 그리고 update할 때마다 updateAt이라는 키를 수정해준다.

// 언제 생성되고 언제 수정되었는지를 전부 자동으로 넣어준다.

})

// 위와 같이 만들었으면 mongoose한테 알려줘야된다.

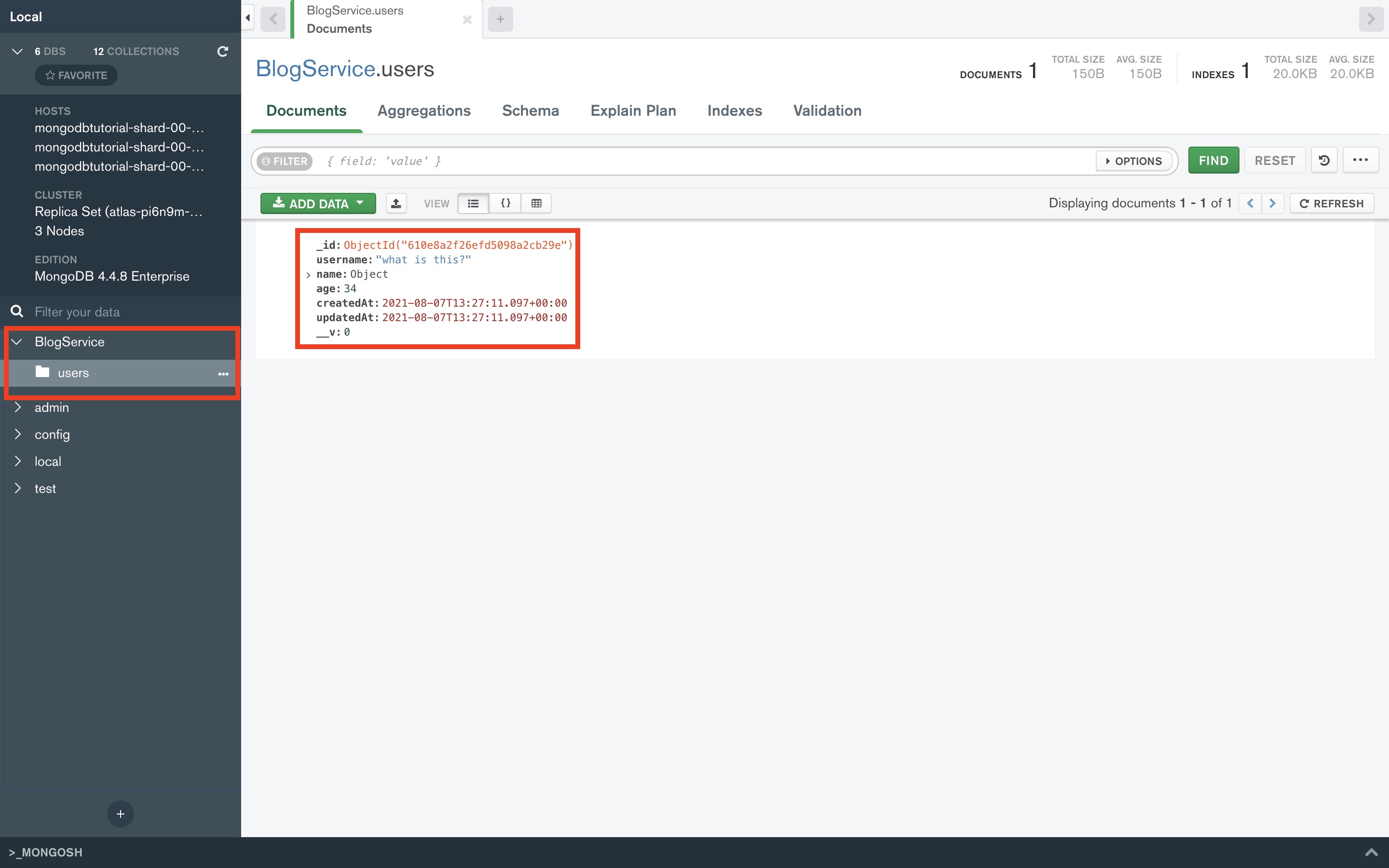

const User = model('user', UserSchema); // 몽구스에 알려주는 것이다. user라는 콜렉션을 만들거야. 그리고 그 콜렉션은 위와 같은 데이터형태를 가지고 있어.

// 실제 콜렉션은 users 라는 이름으로 뒤에 s가 붙어서 생성이 된다.

module.exports = { User };

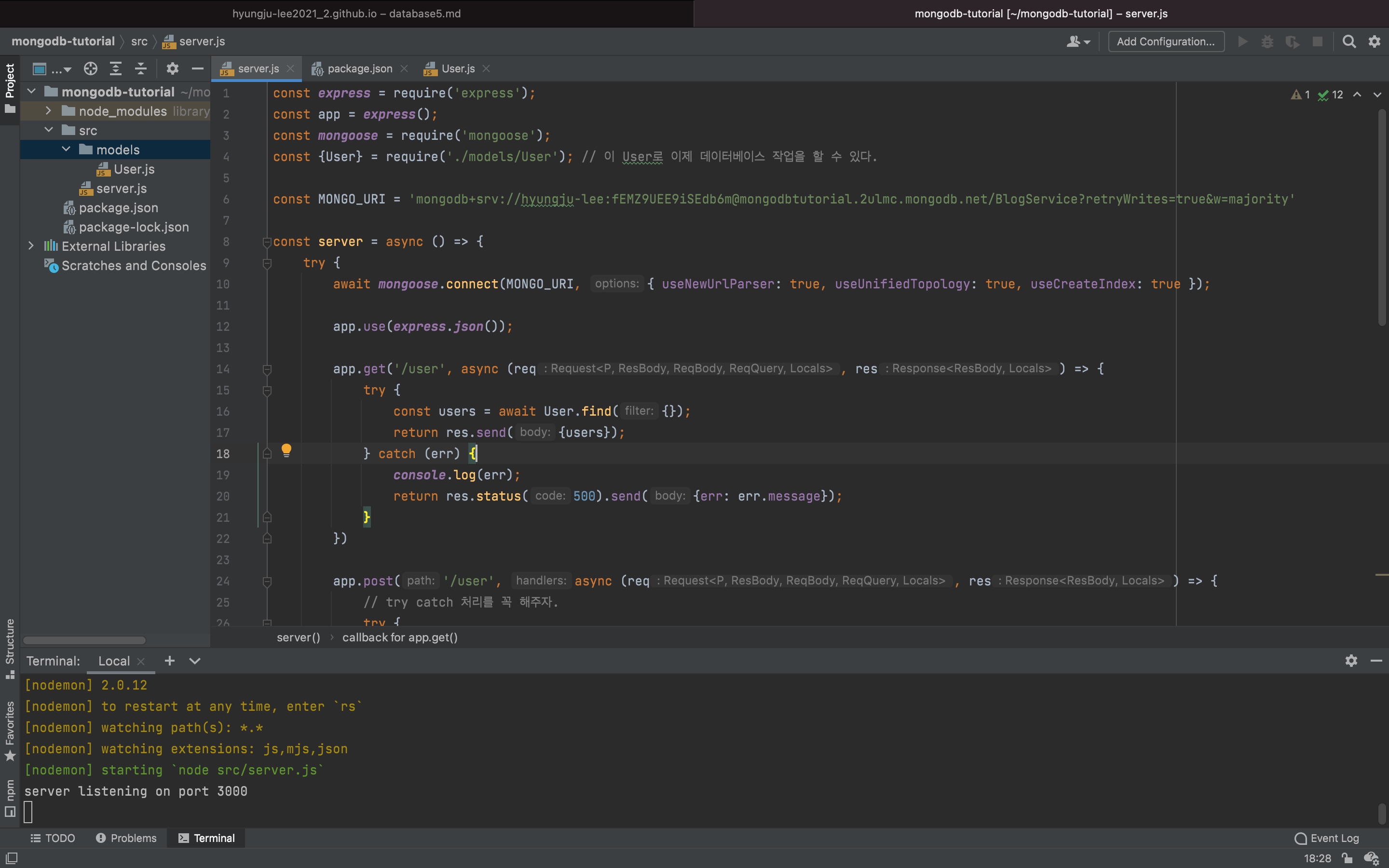

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const users = [];

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', function (req, res) {

return res.send({users: users});

})

app.post('/user', function (req, res) {

users.push({ name: req.body.name, age: req.body.age });

return res.send({success: true})

})

app.listen(3000, function () {

console.log('server listening on port 3000');

})

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

package.json

{

"name": "mongodb-tutorial",

"version": "1.0.0",

"description": "",

"main": "src/server.js",

"scripts": {

"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",

"start": "node src/server.js",

"dev": "nodemon src/server.js"

},

"keywords": [],

"author": "",

"license": "ISC",

"dependencies": {

"express": "^4.17.1",

"mongoose": "^5.13.5"

},

"devDependencies": {

"nodemon": "^2.0.12"

}

}

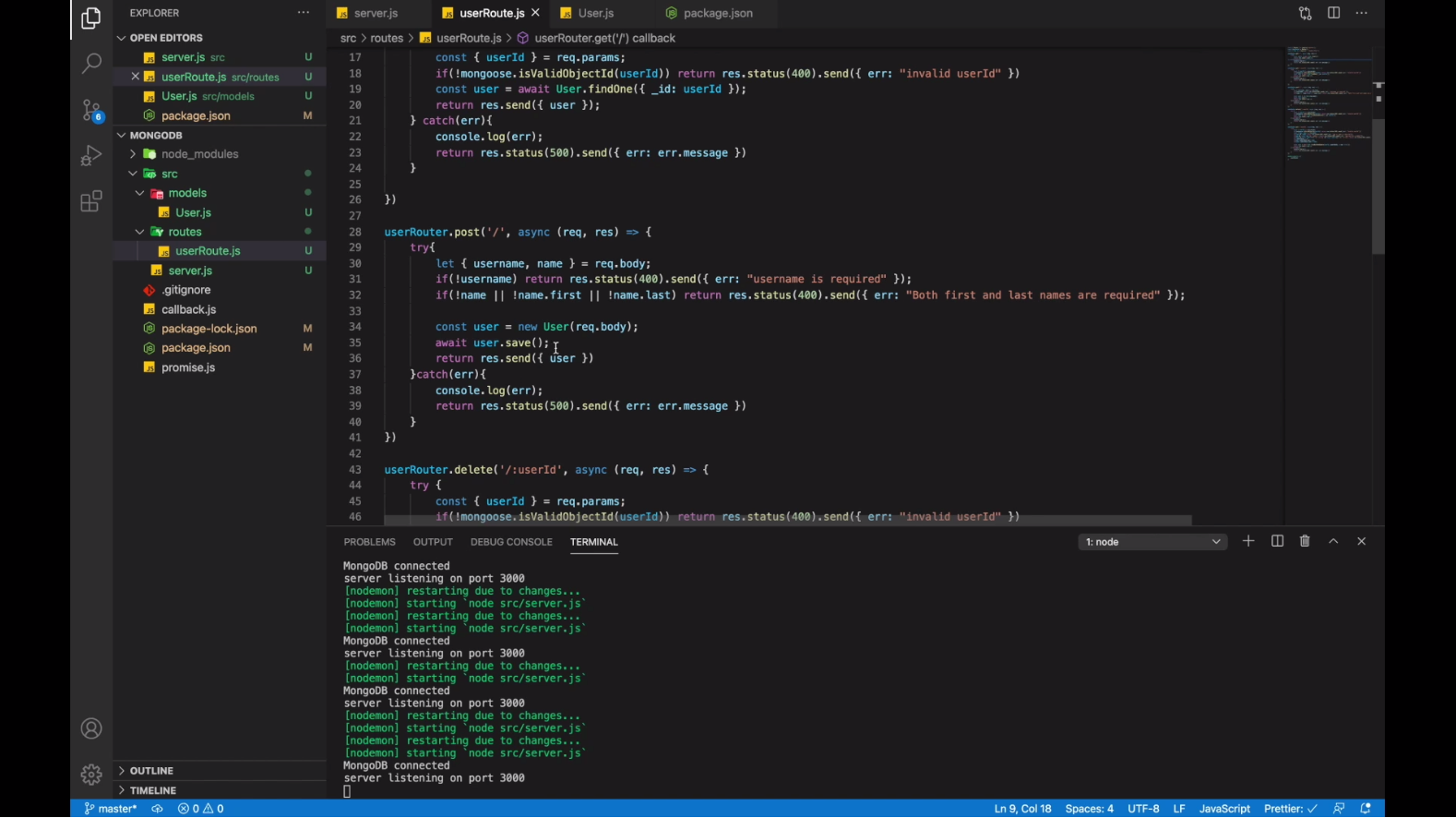

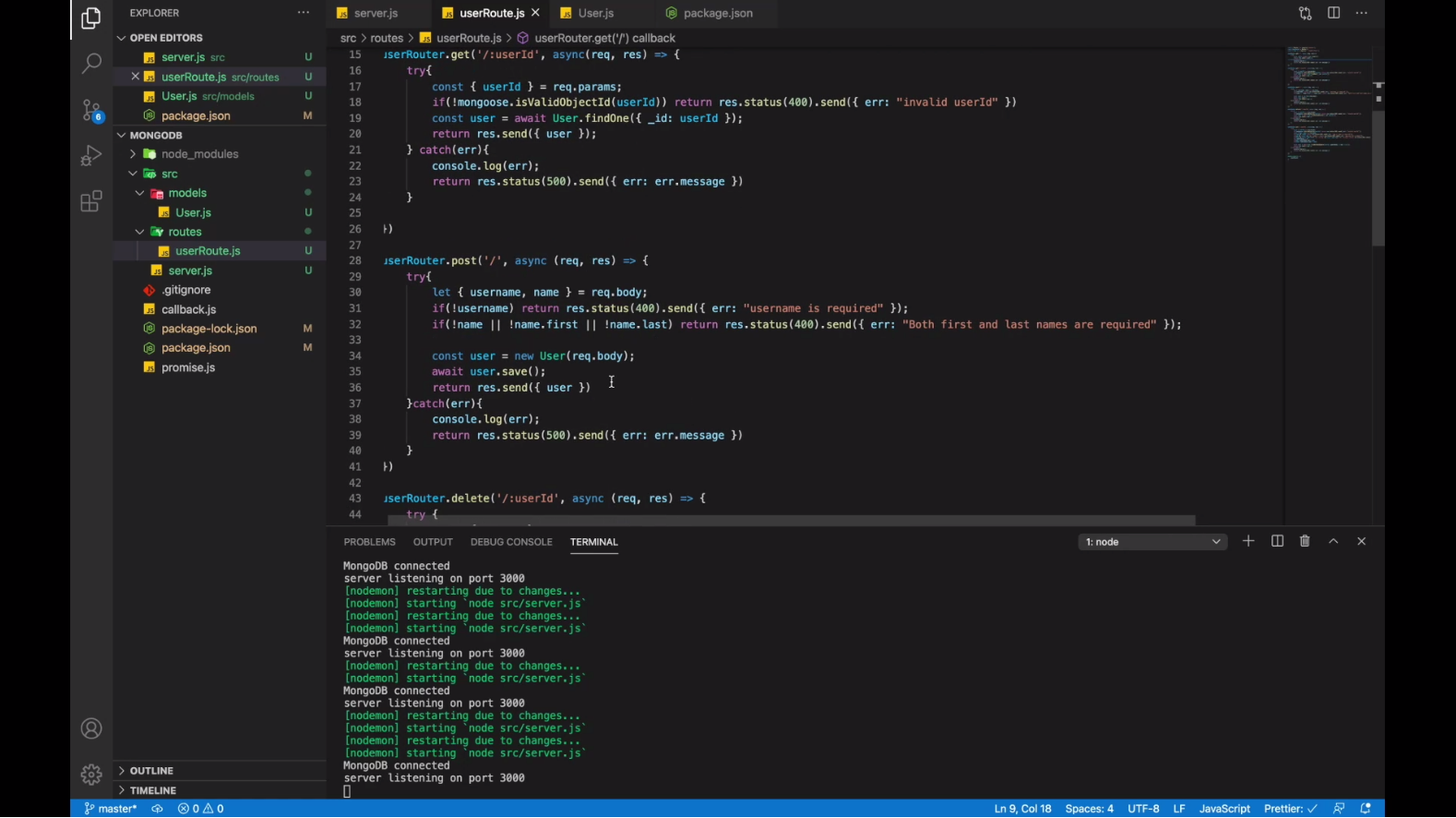

5.3 User Document 생성하기

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', (req, res) => {

})

app.post('/user', async (req, res) => {

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

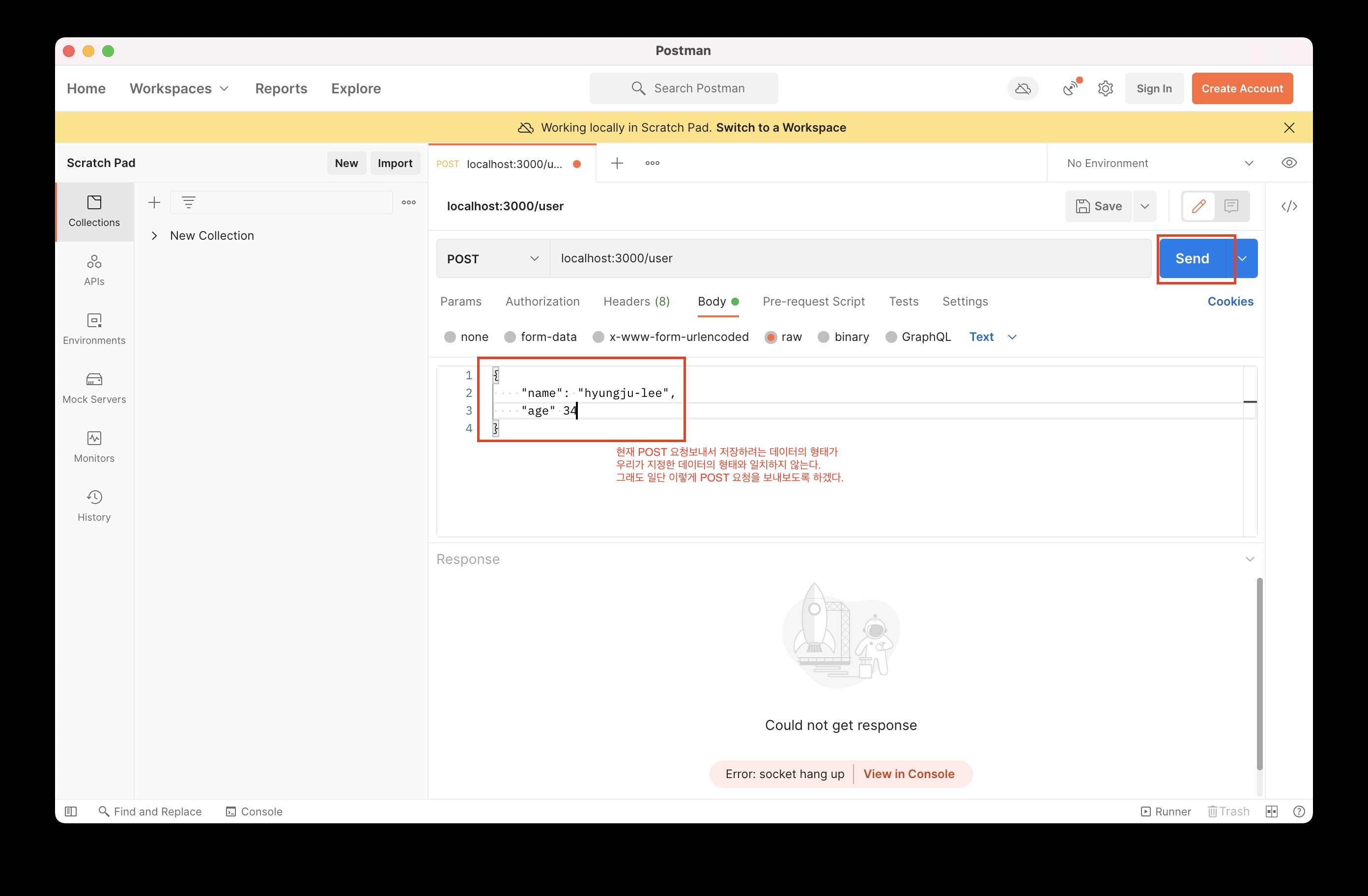

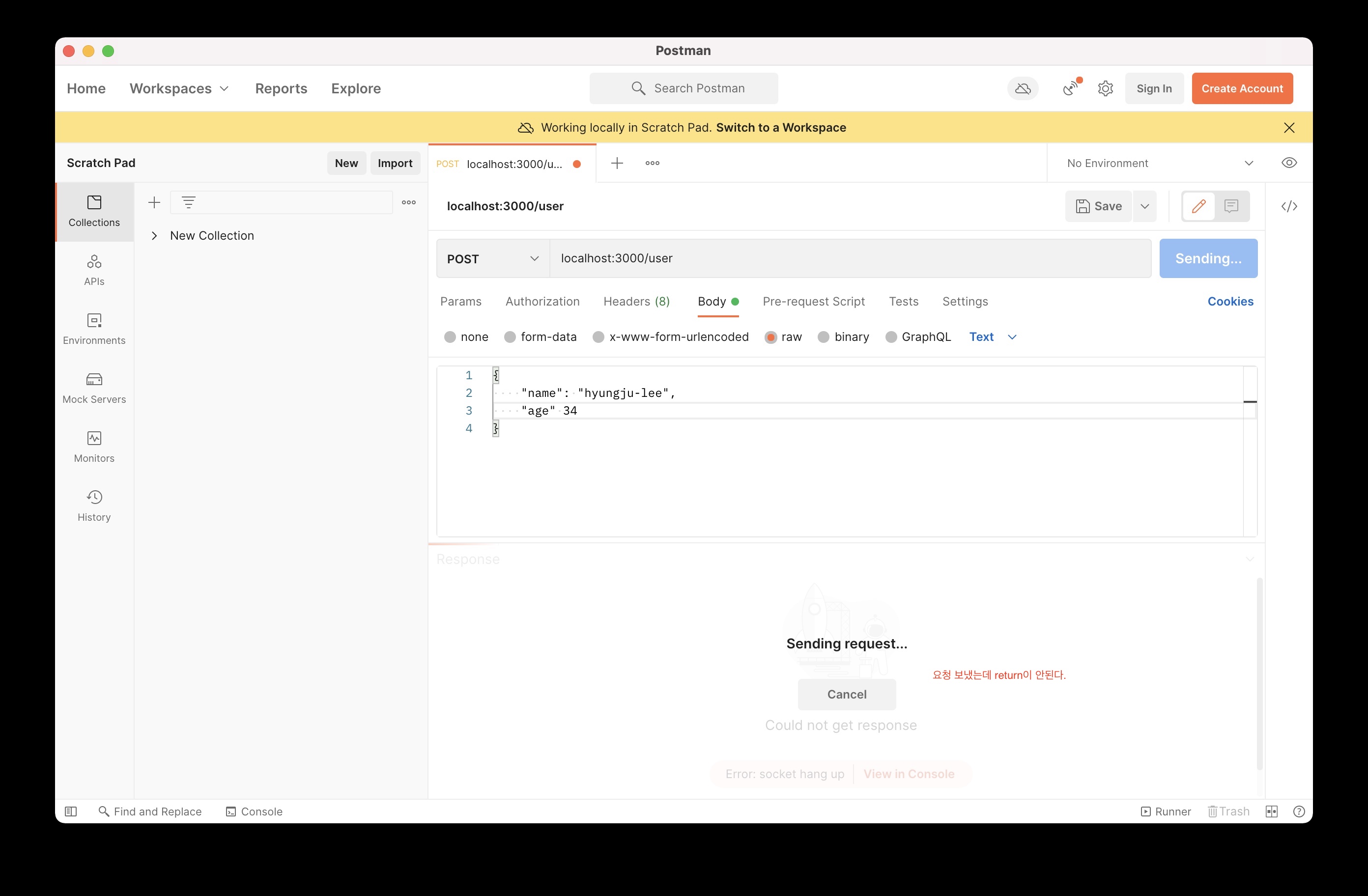

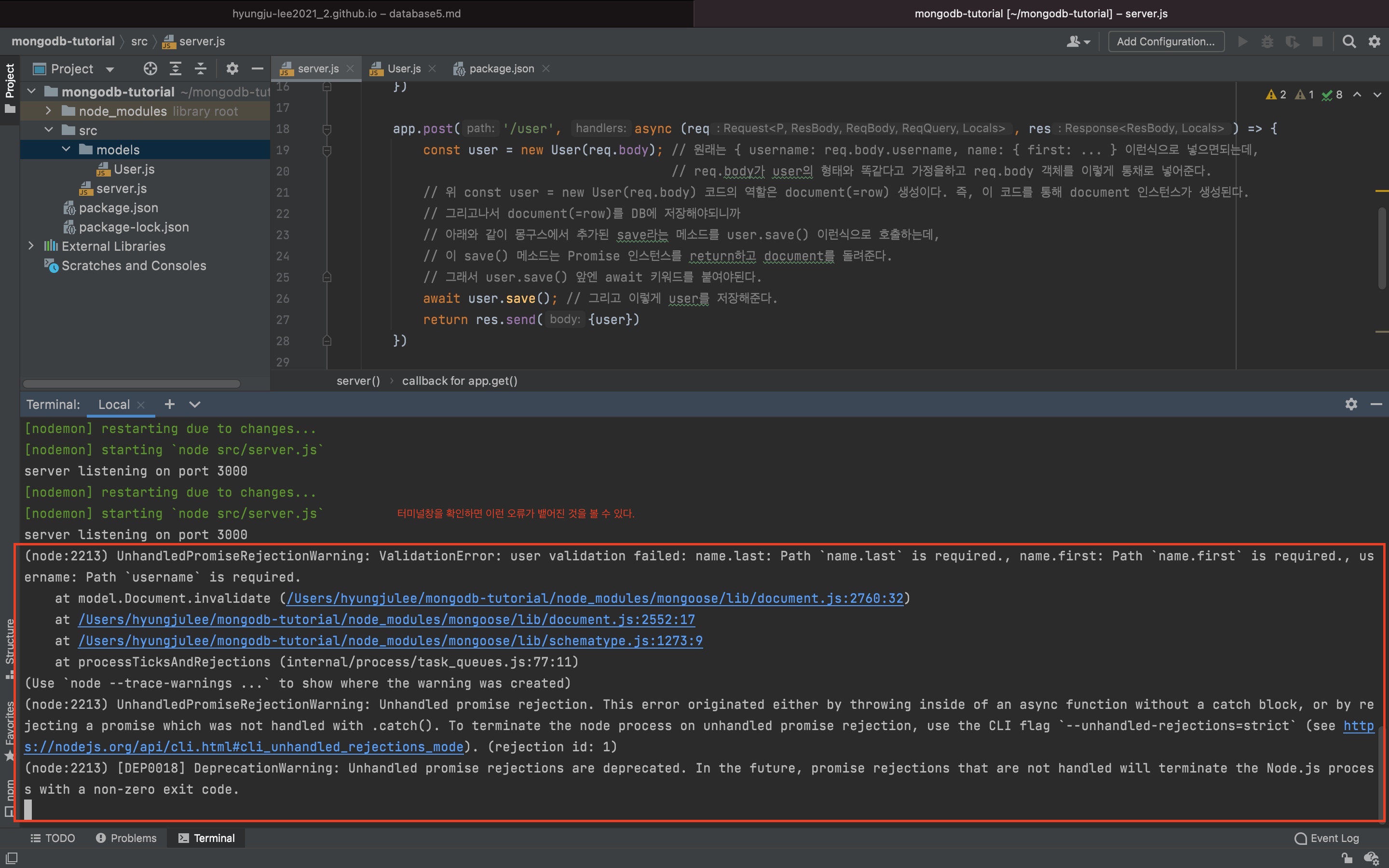

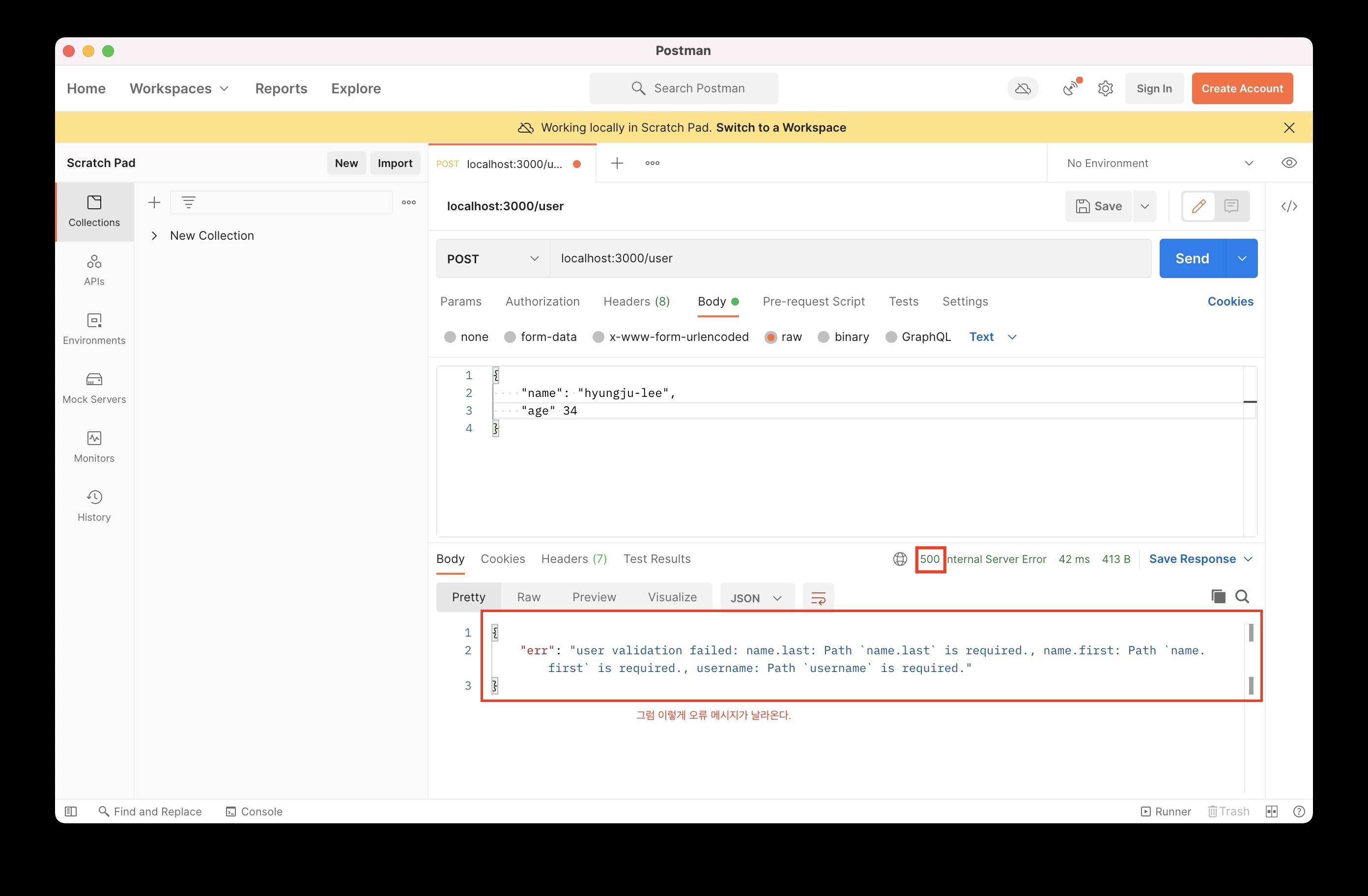

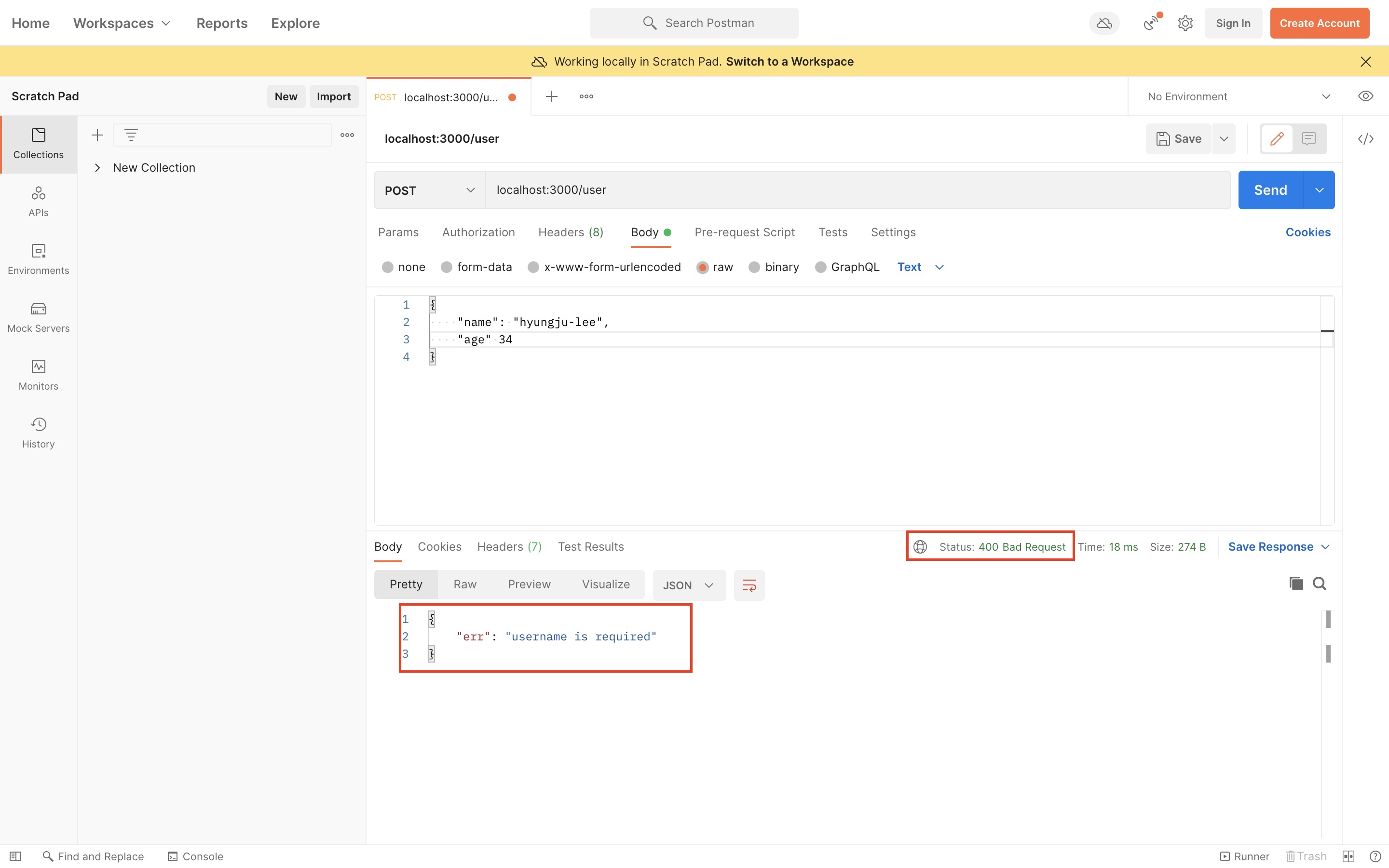

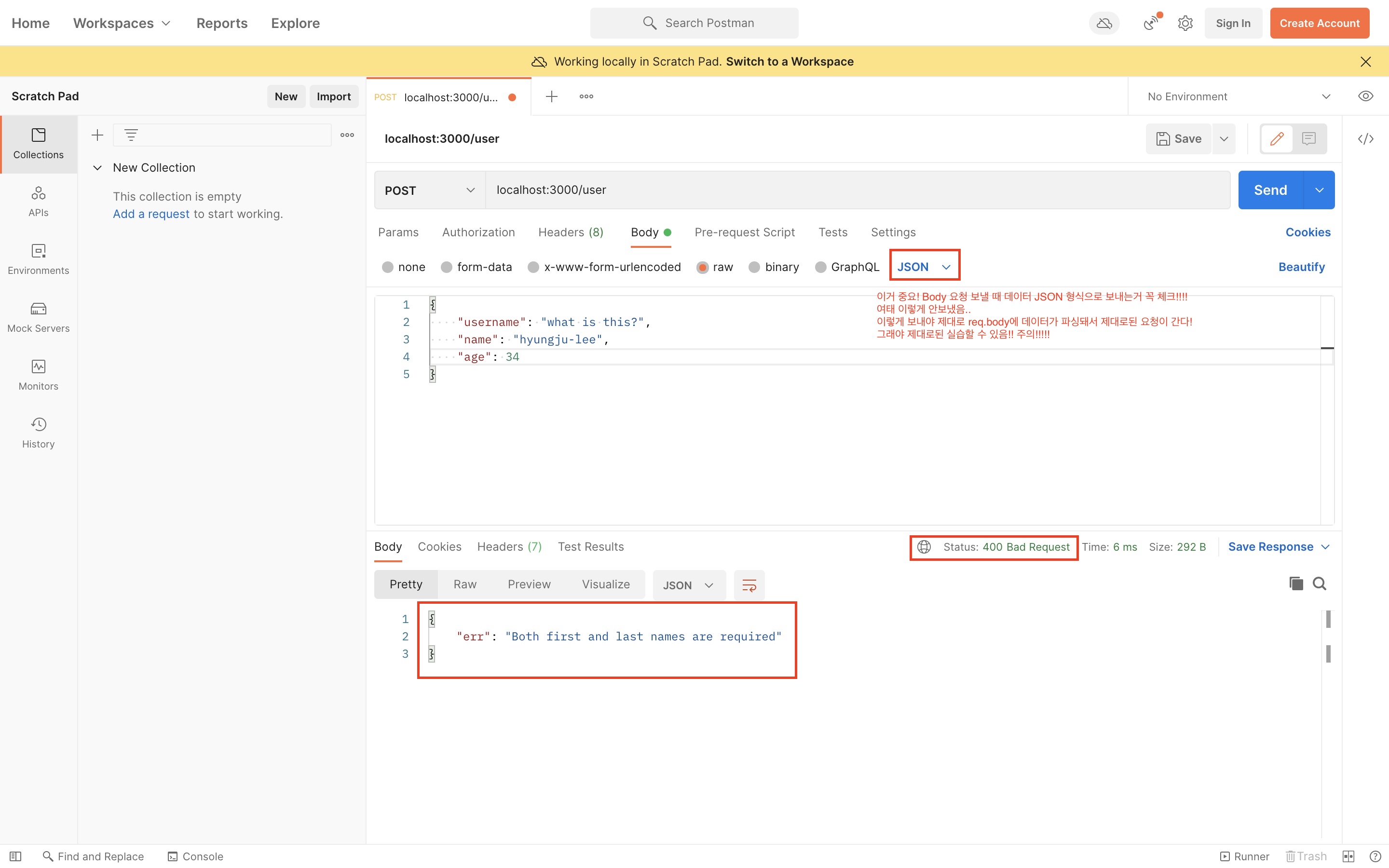

name.last, name.first는 필수인데, 이 값들이 없다 라는 에러이다.

5.4 Express에서 오류 처리하기

위와 같이 에러가나면서 응답은 무한로딩이 되고있다.

그러면 클라이언트(브라우저)에선 어떤 오류인지 알 수가 없잖아?

이렇게되면 안된다.

이 에러를 해결해보자.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', (req, res) => {

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

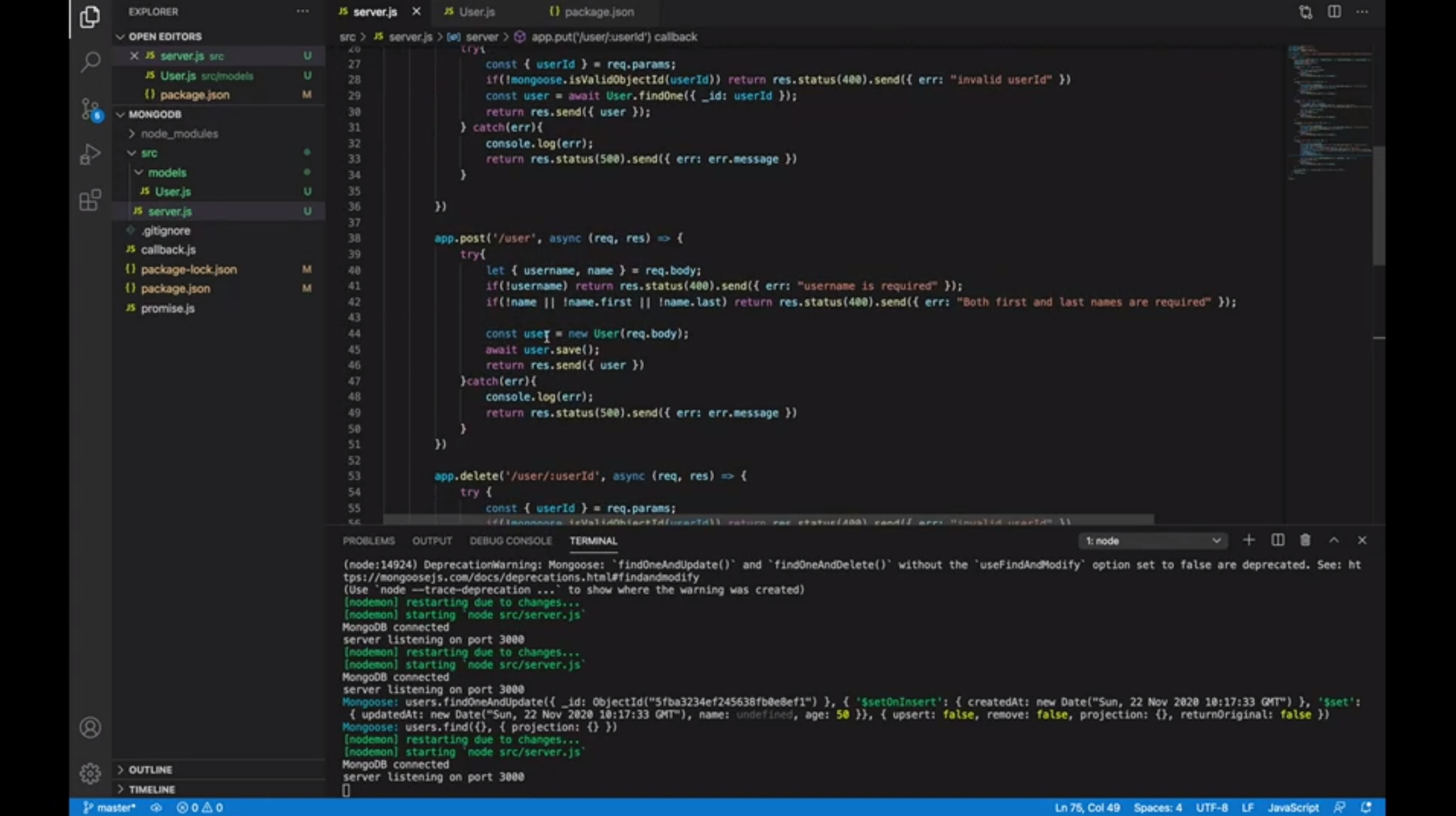

지금 위 경우는 서버 에러가 아닌, 클라이언트가 잘못 입력해서 발생하는 에러잖아?

그래서 이러한 에러를 위한 처리 또한 해준다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', (req, res) => {

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

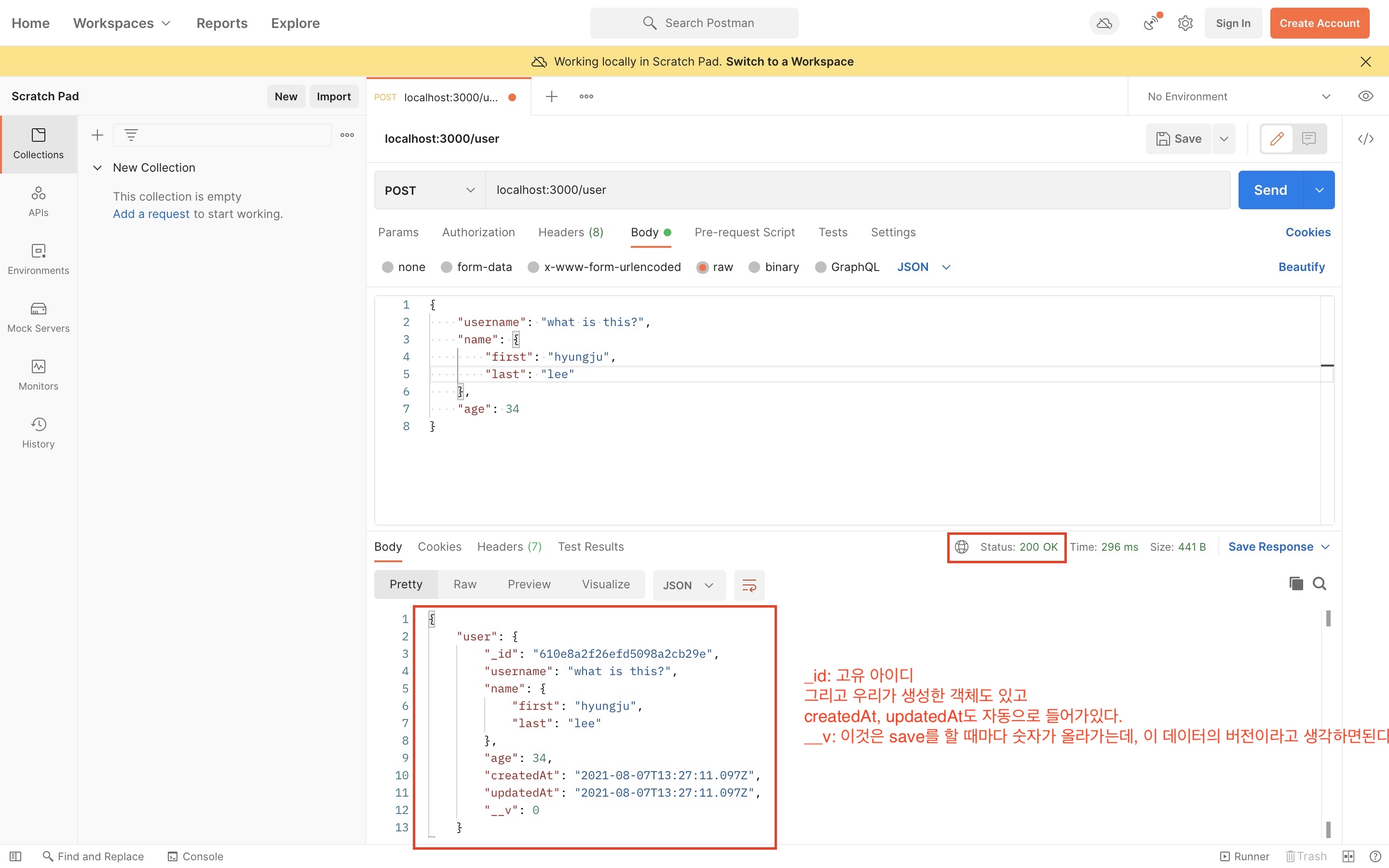

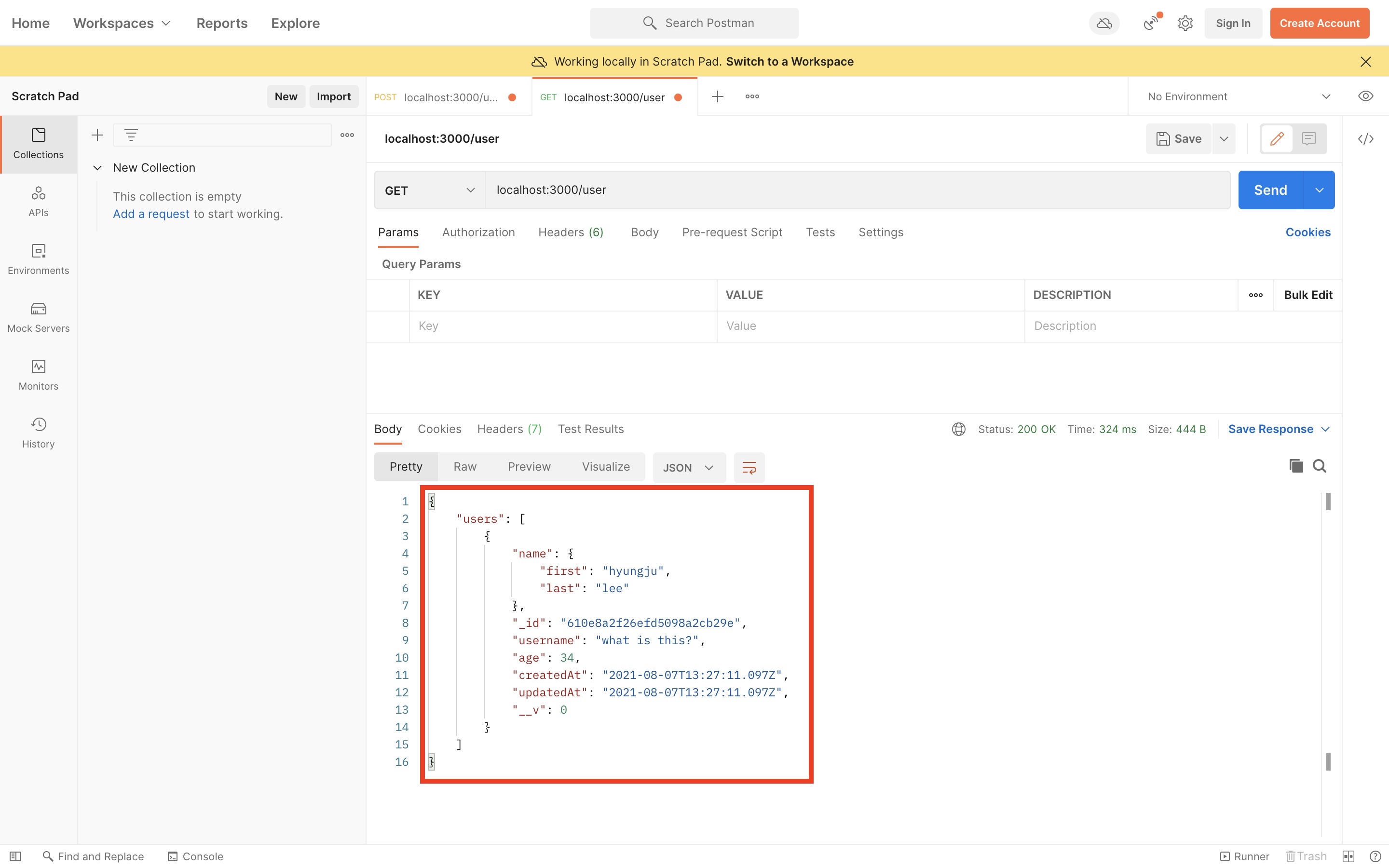

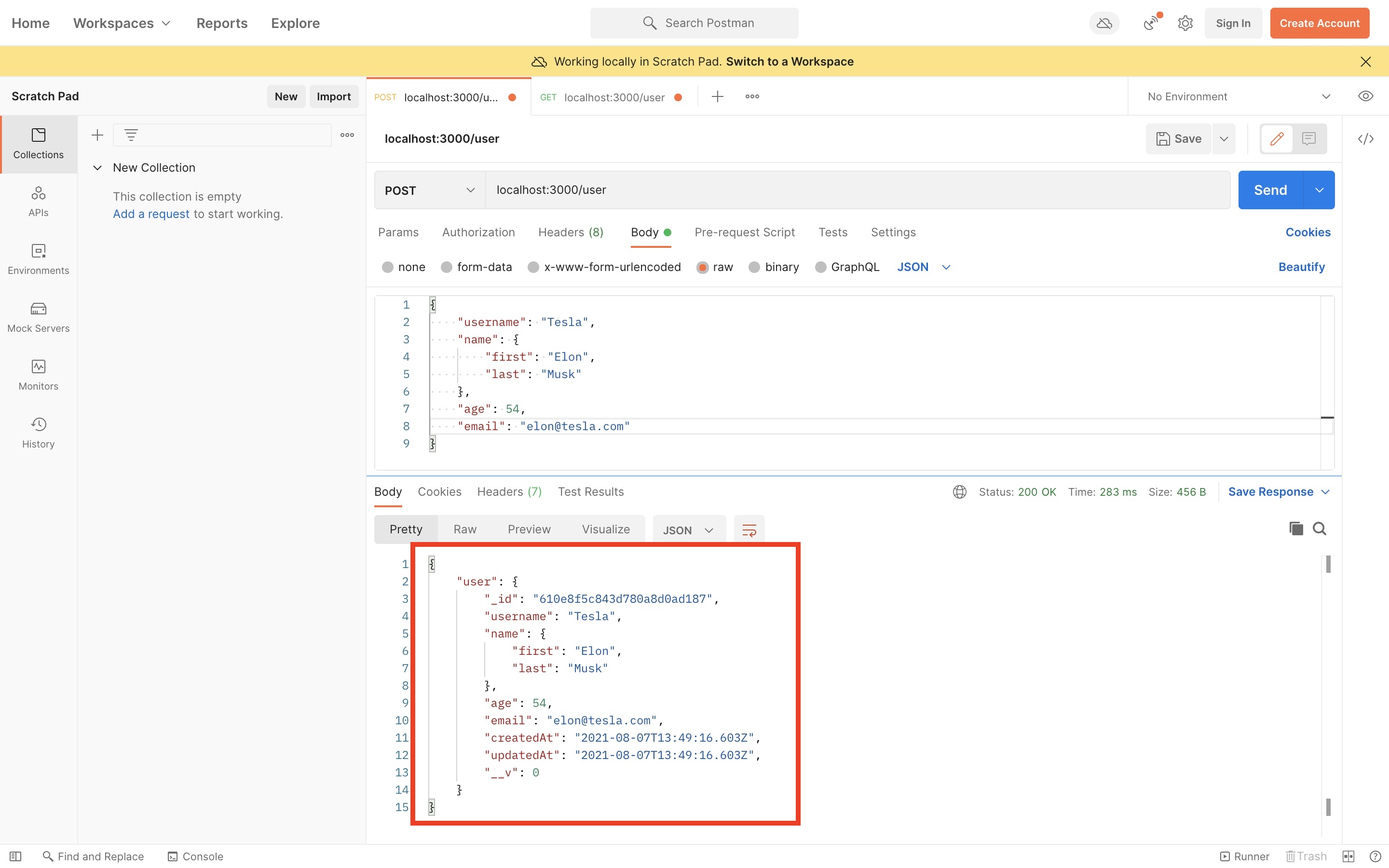

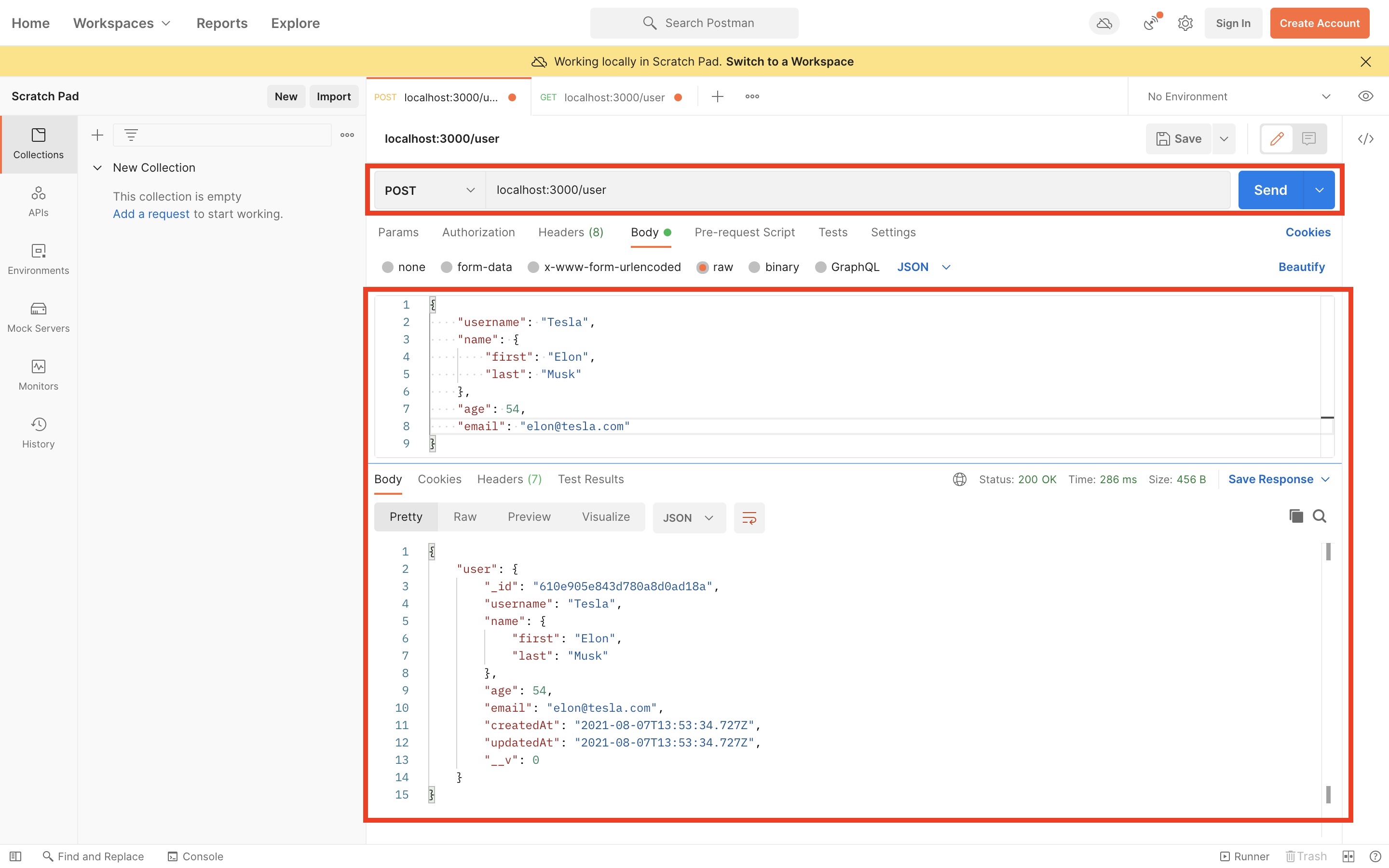

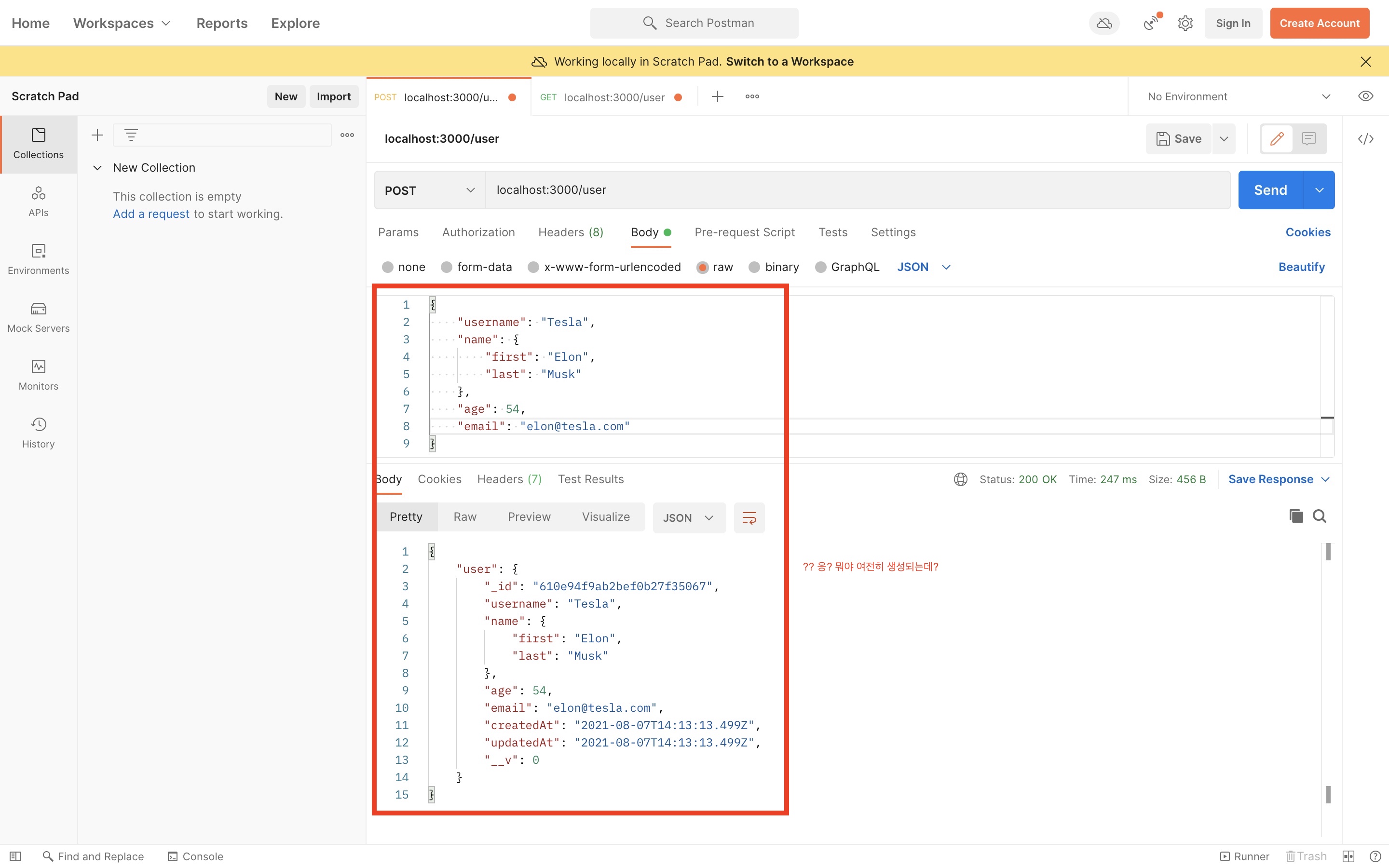

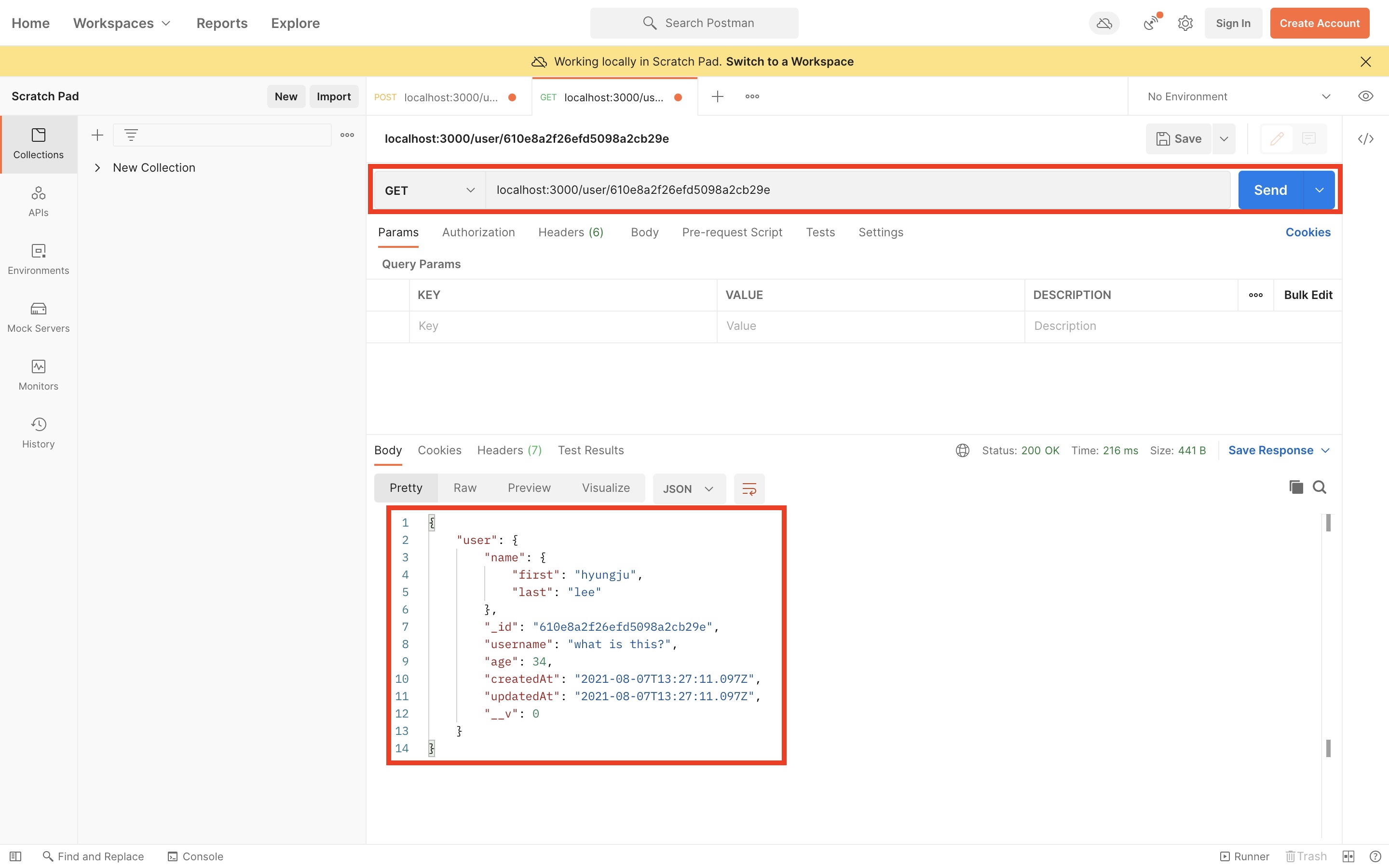

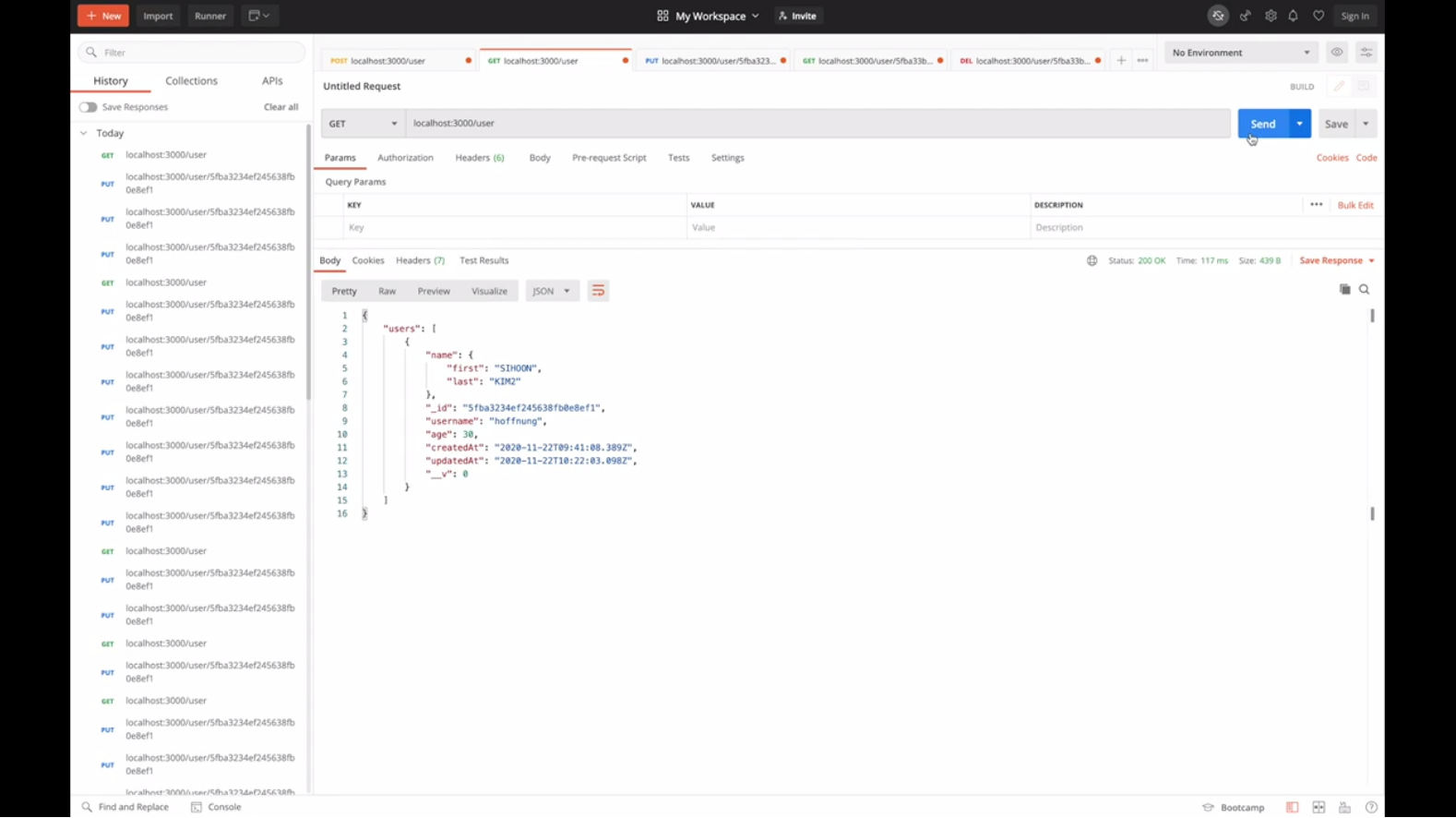

위와 같이 정확한 데이터를 입력해 요청보내면 에러가 안나는 것을 알 수 있다.

위 코드에서 user.save() 코드까지 완료되면, return res.send({user}) 이렇게 user를 반환하도록 했다.

그래서 위에 user가 반환된 것이다.

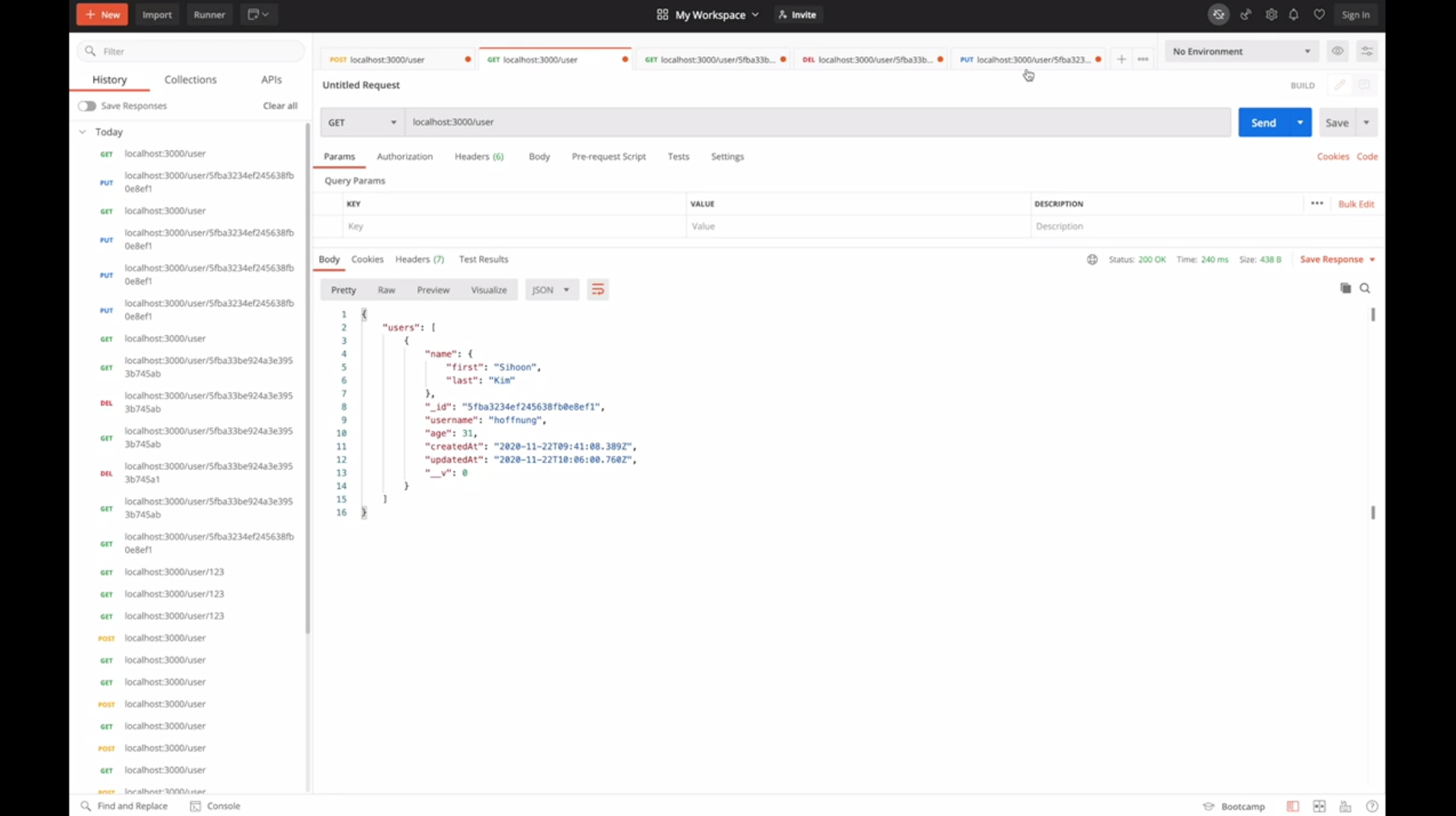

5.5 GET/user

이번엔 생성된 user들을 전부 불러와보도록 하겠다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({}); // .find({}) : 안에 인자값으로 {} 빈객체를 넣는다. 특별한 조건이 없다는 뜻.

// 즉, 전체 user를 불러오는 메소드이다.

// .find() 메소드는 반환값이 배열이다.

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.findOne({}); // findOne()을 하면 1개만 리턴을한다.

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

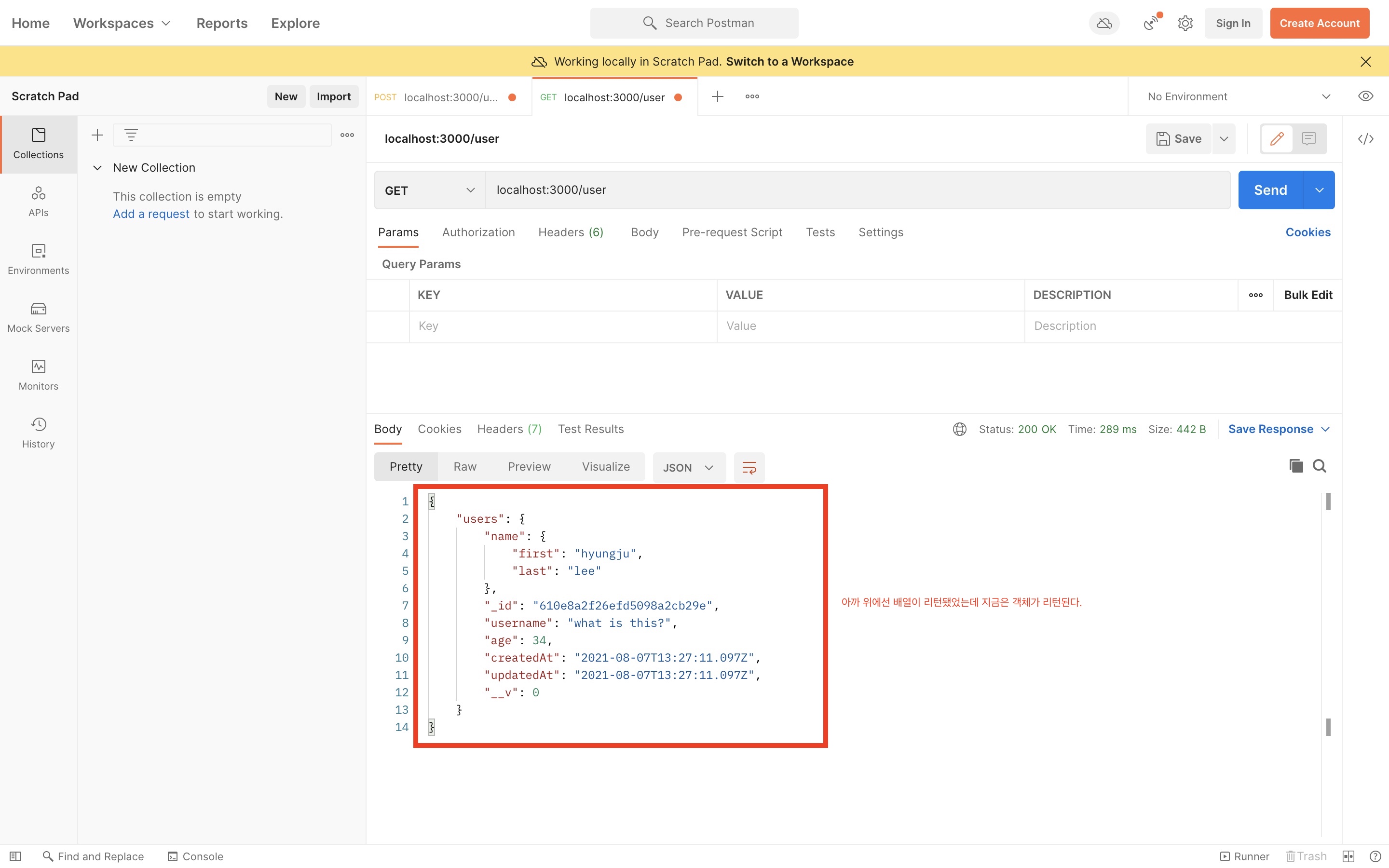

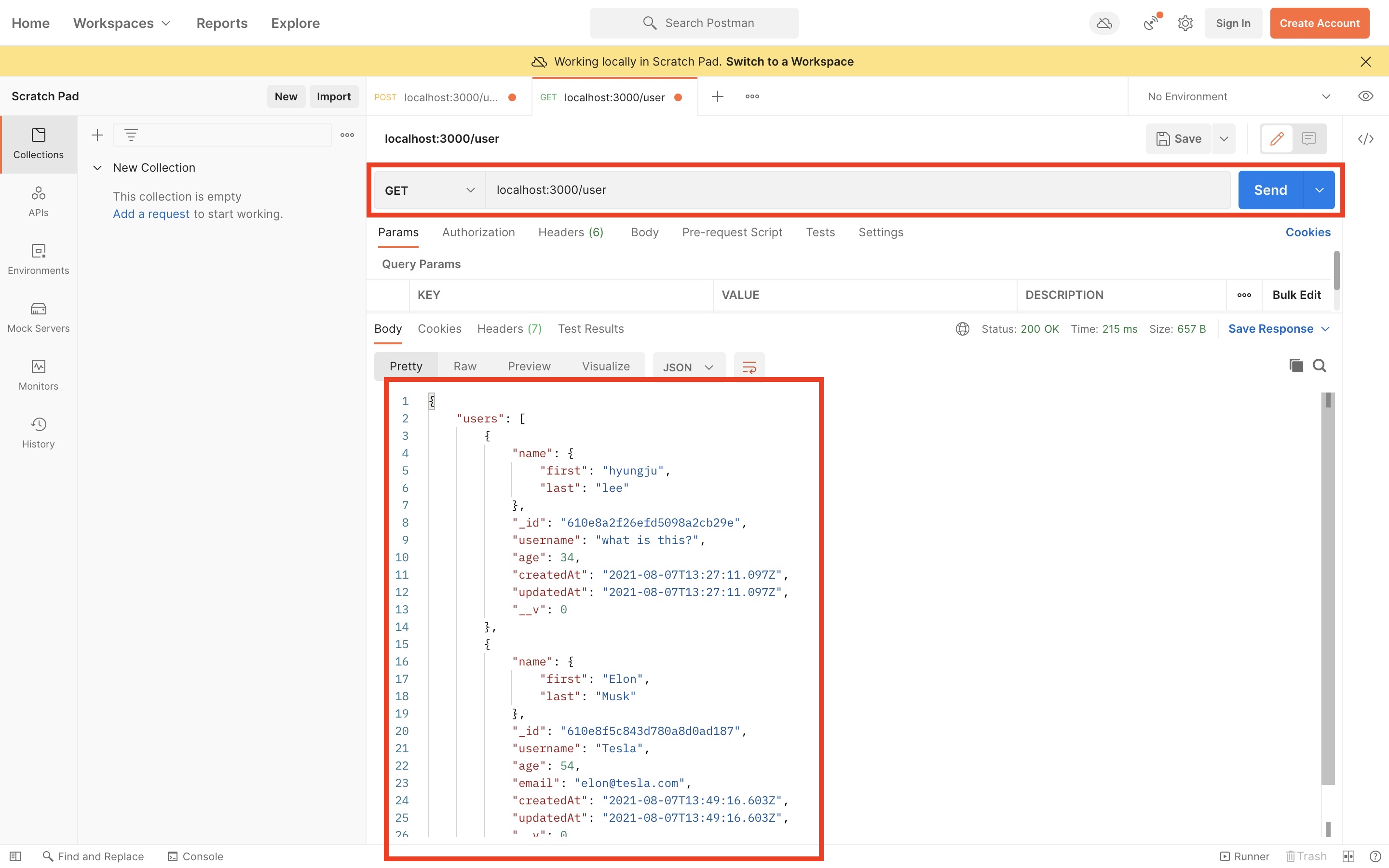

다시 find 메소드로 수정한다.

그리고 데이터를 하나 더 입력해보자.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

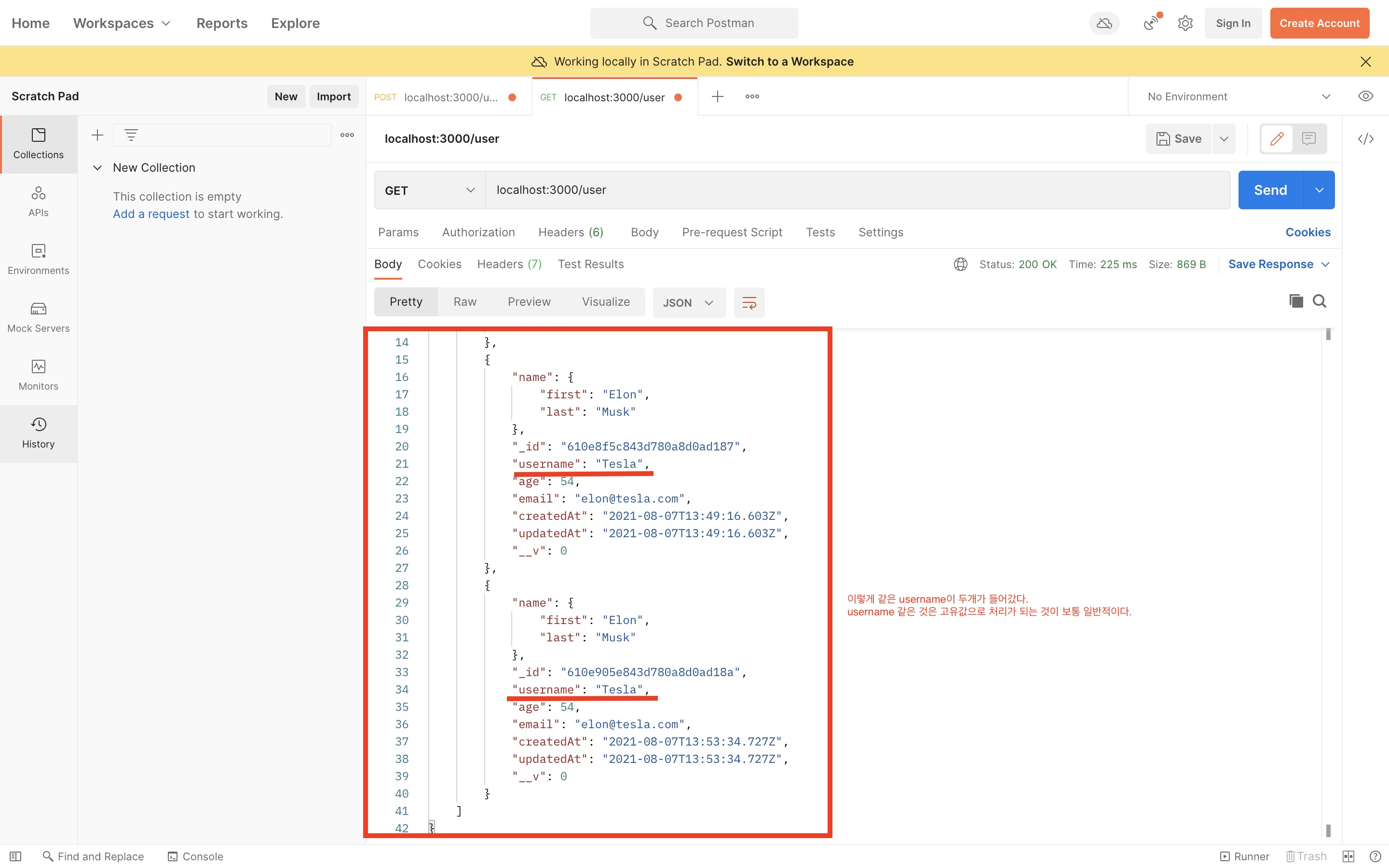

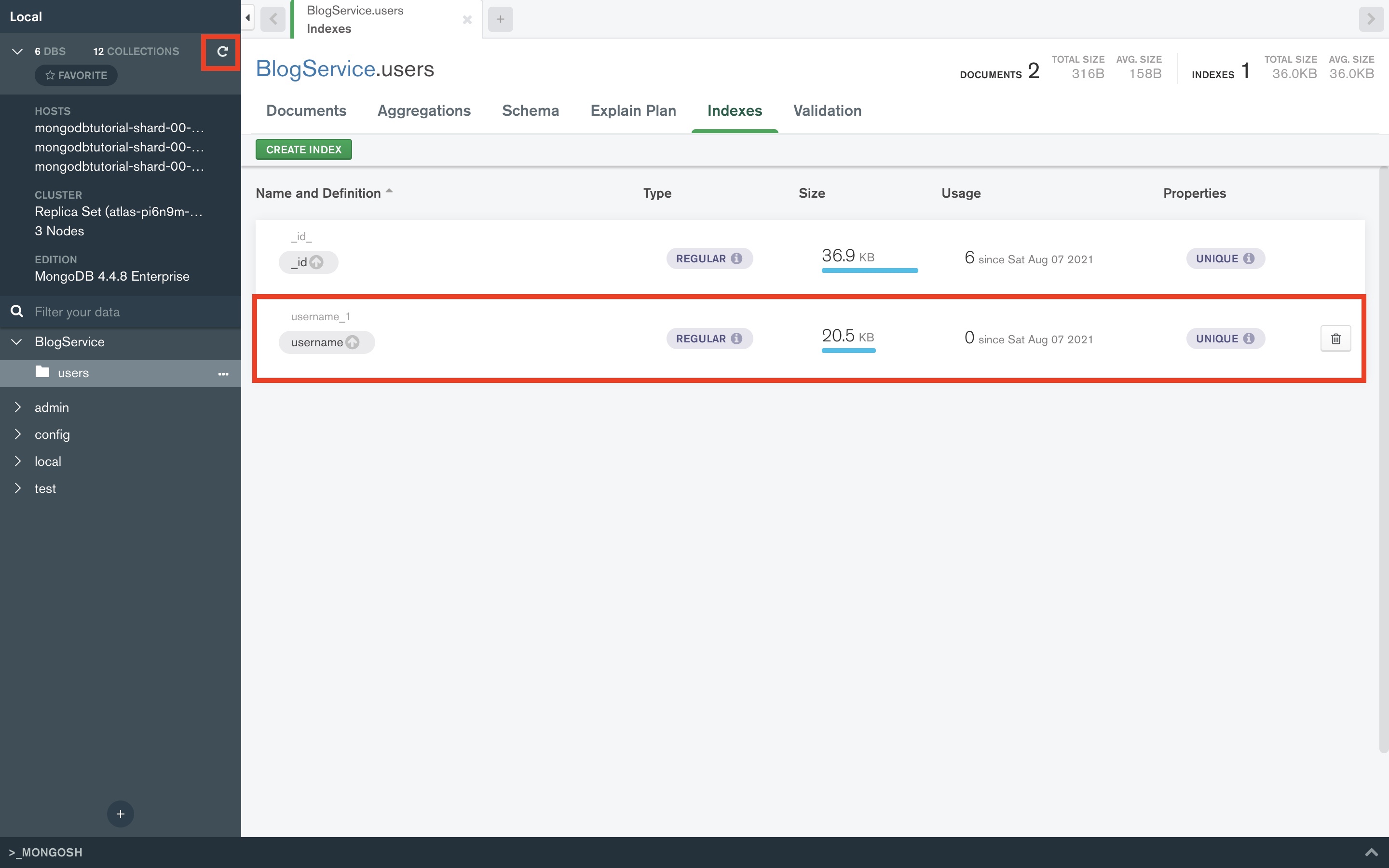

5.6 Unique Index

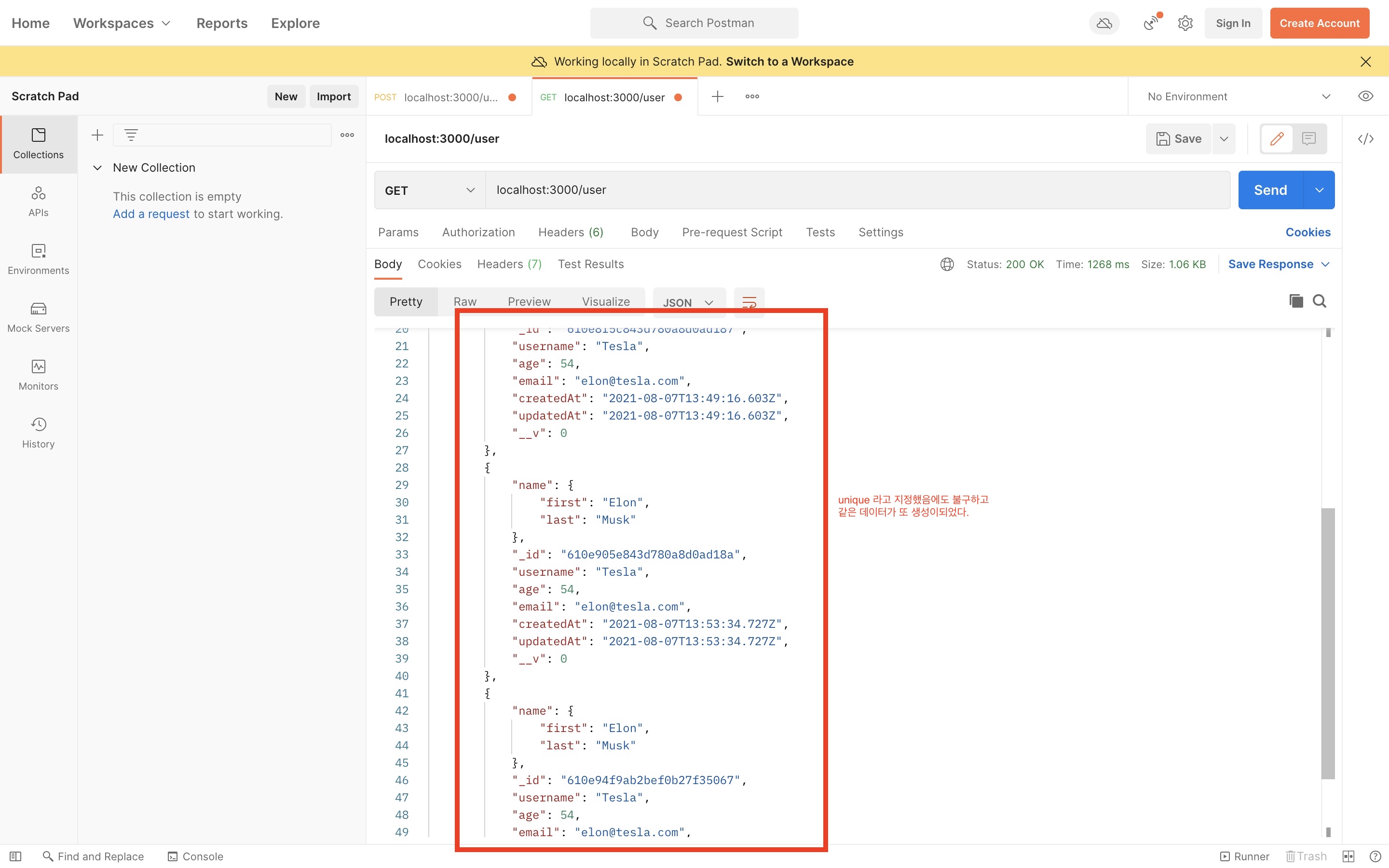

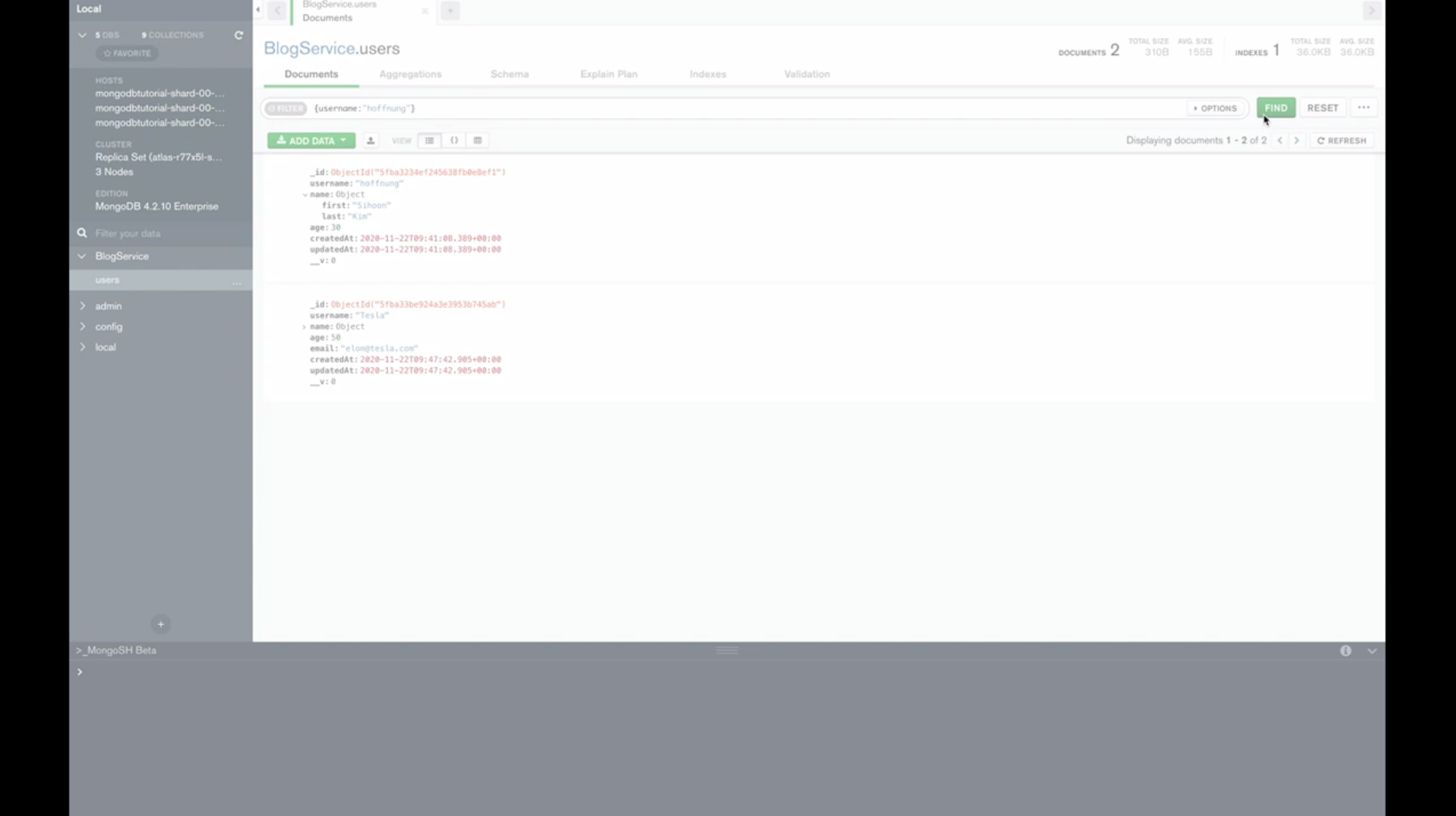

똑같은 user를 하나 더 생성해보도록 하겠다.

위와 같이 생성이 되는 것을 확인할 수 있다.

_id는 바뀌었다.

즉, 중복으로 데이터가 생성이 안되도록하려면 어떻게 해야되느냐.

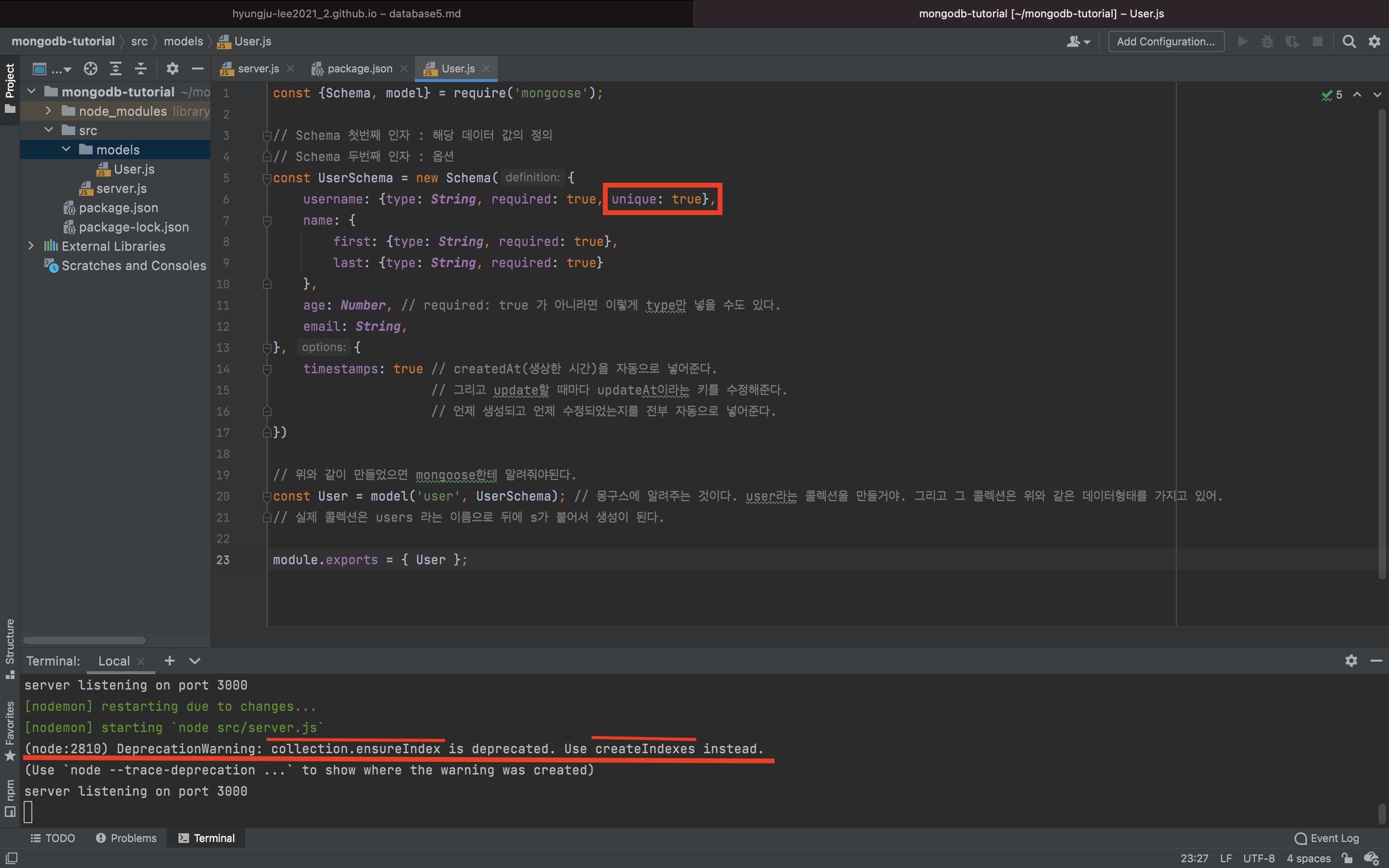

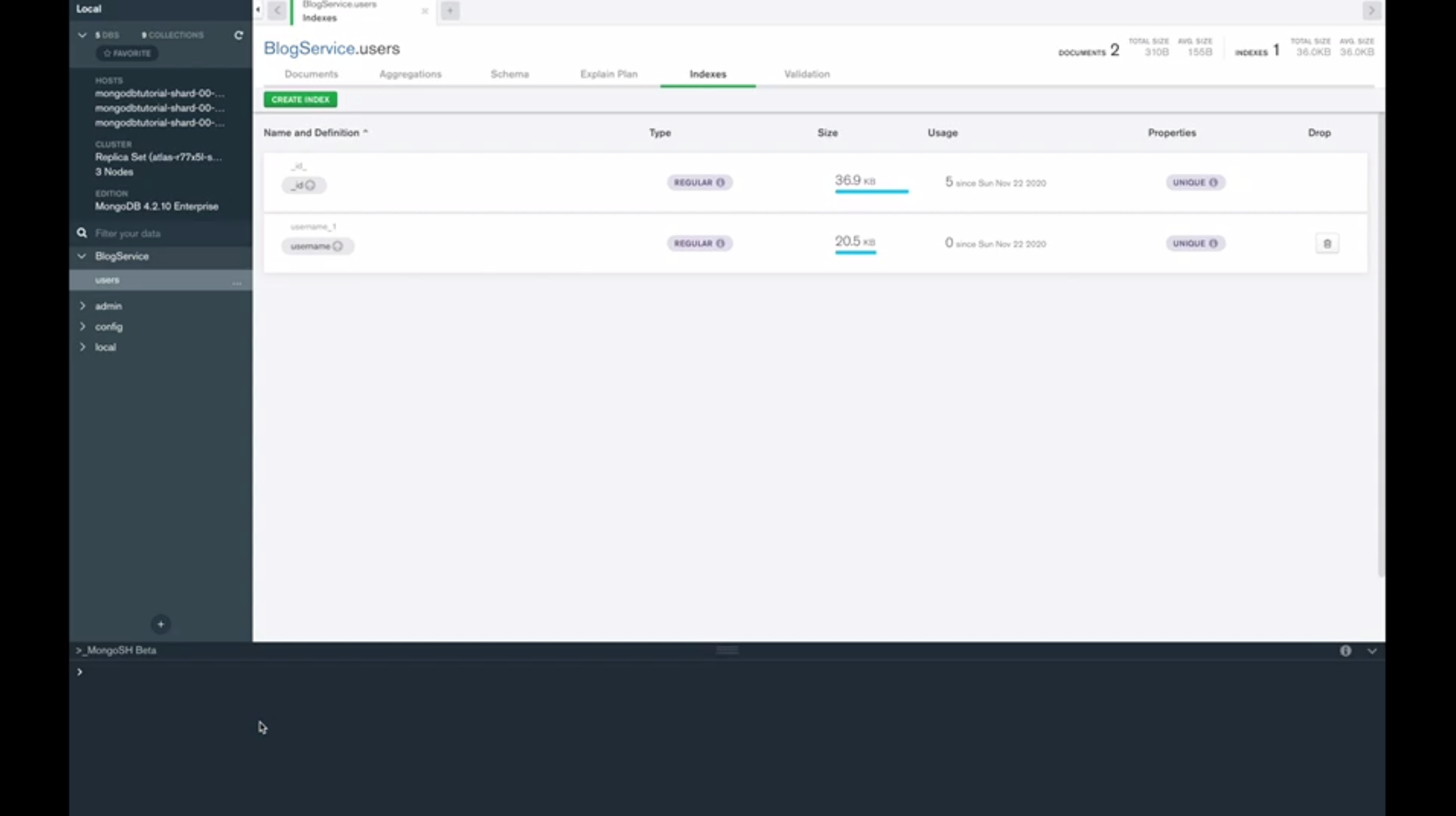

위와 같이 unique: true 옵션값을 넣어주면된다.

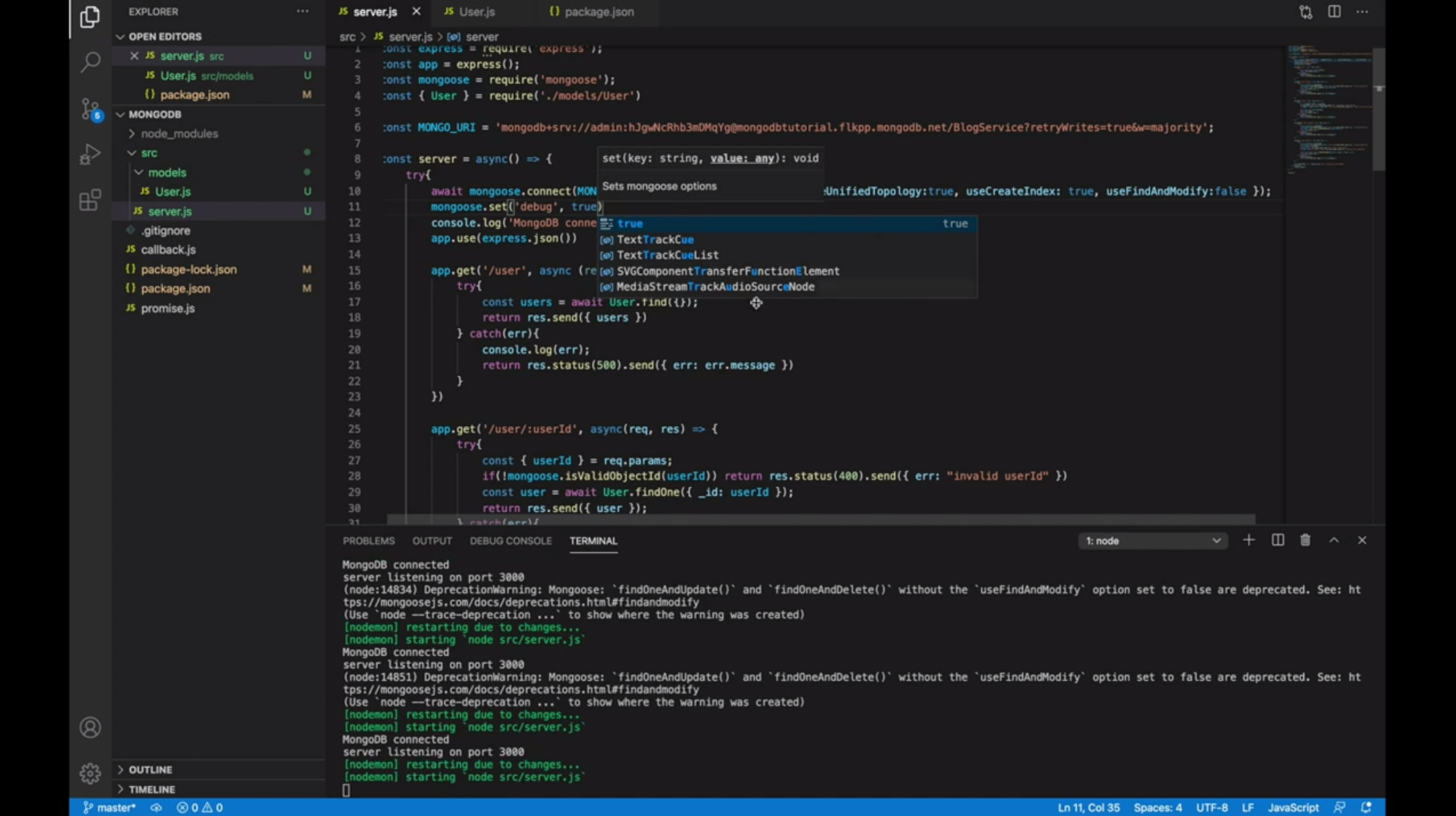

그런데 터미널창에 deprecate 메시지가 나온다.

메시지를 보면 Use createIndexes라고 되어있다.

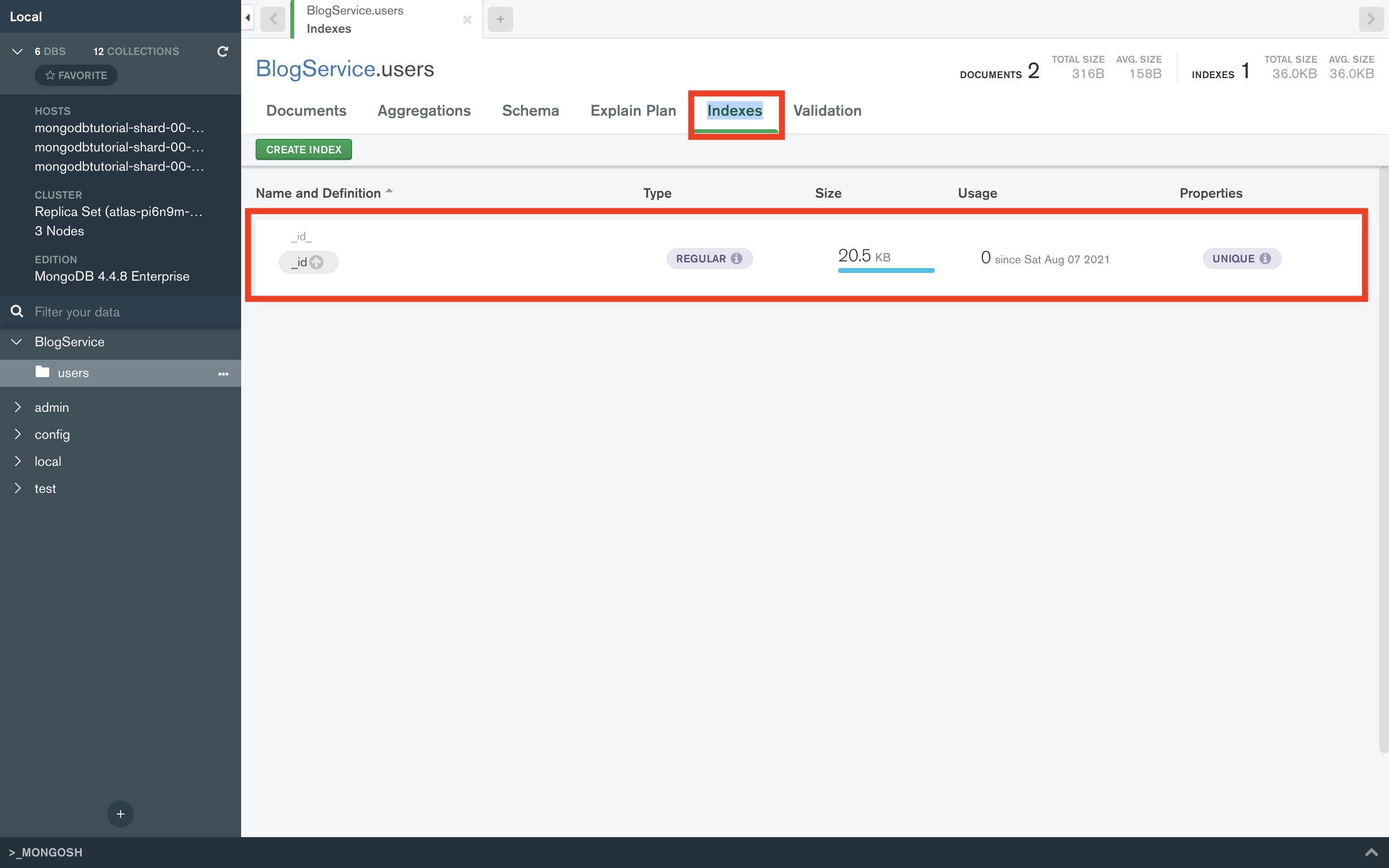

Index라는 개념을 나중에 설명드리긴할건데, unique라는 옵션값을 정의한 것도 이것 또한 일종의 index이다.

그래서 이거대신 createIndexes를 사용하라는 문구인 것이다.

기존에는 ensureIndex라는 것을 썼는데 이건 옛날 방식이고 createIndexes를 써라.

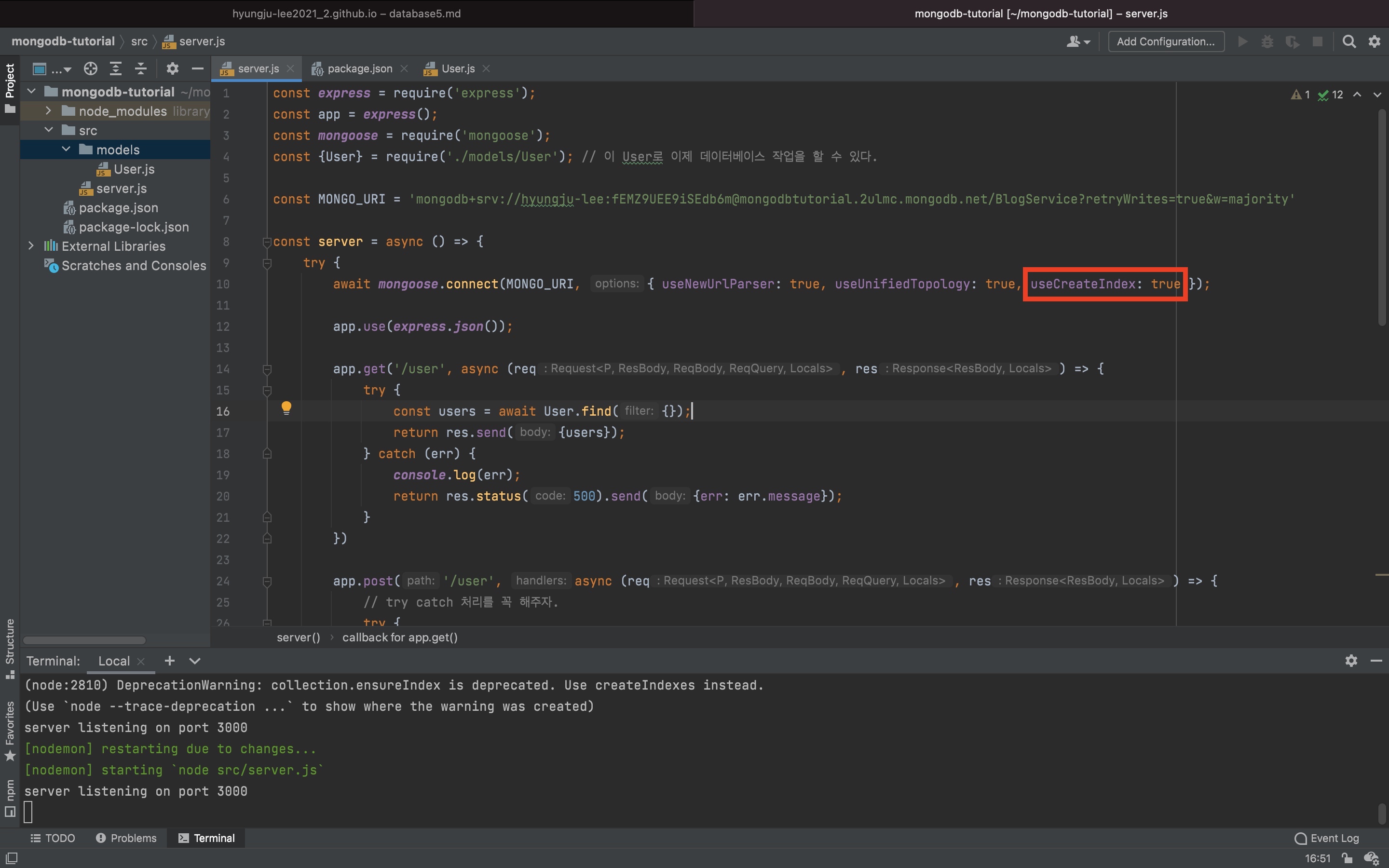

위와 같이 설정을 해준다.

그럼 더이상 경고메시지가 생기지않는다.

다시 같은 데이터를 생성해보도록 하겠다.

그런데 여전히 같은 데이터가 생성이된다.

이 이유는 username을 unique로 만들기 전에 이미 중복된 데이터가 있었잖아?

그래서 uniqueIndex를 생성을 못한 것이다.

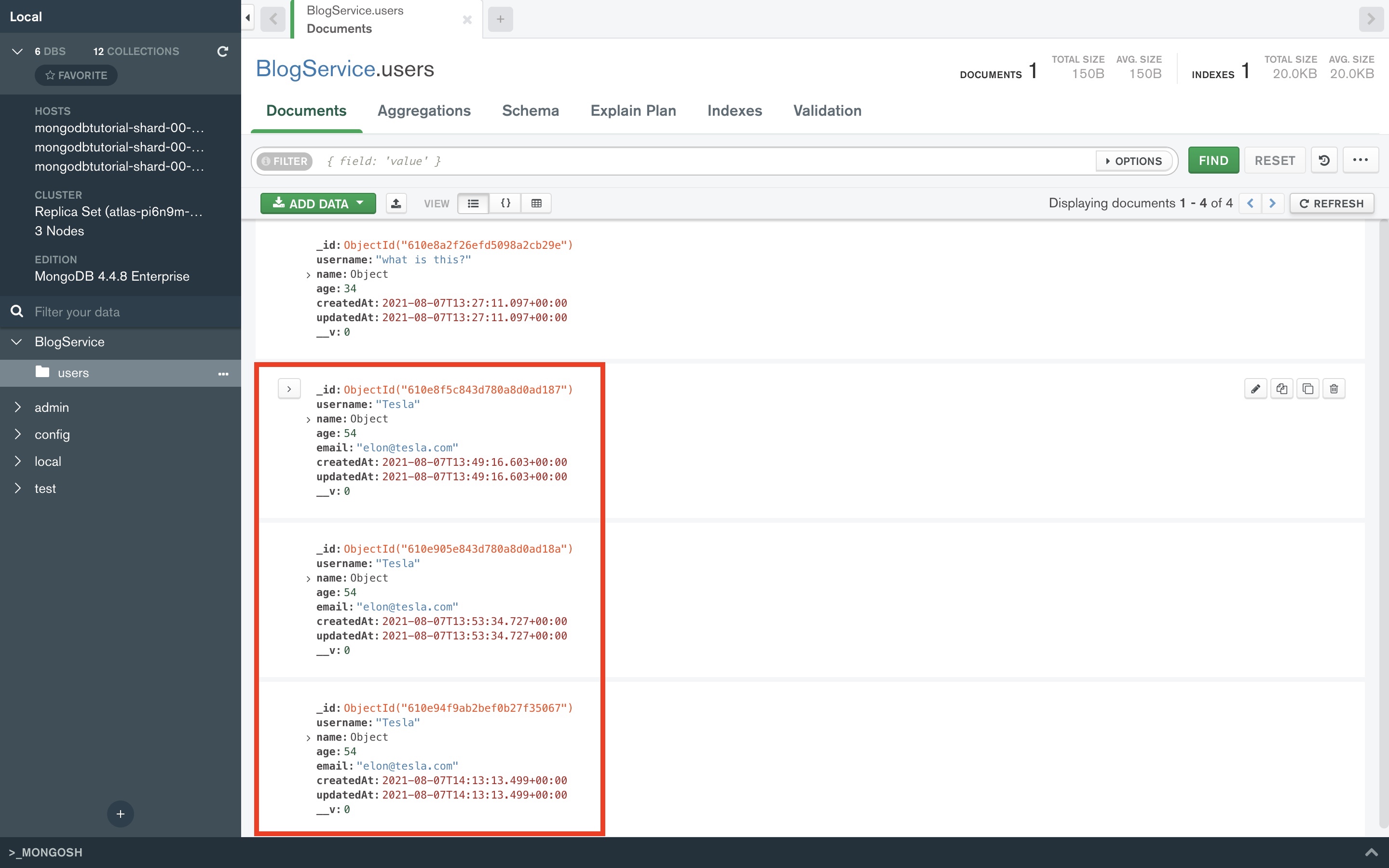

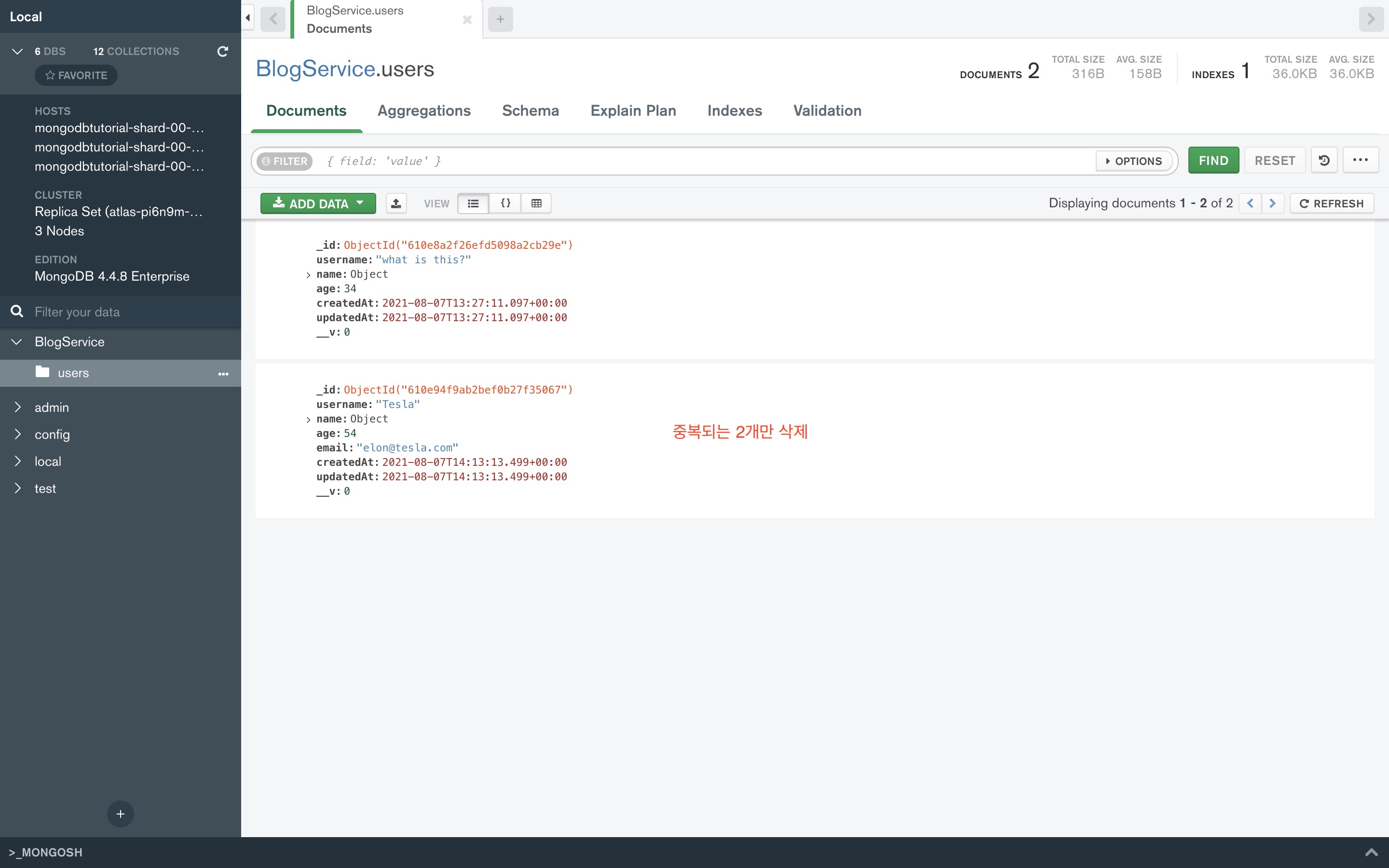

즉, 중복된 데이터들을 먼저 제거를 해줘야된다.

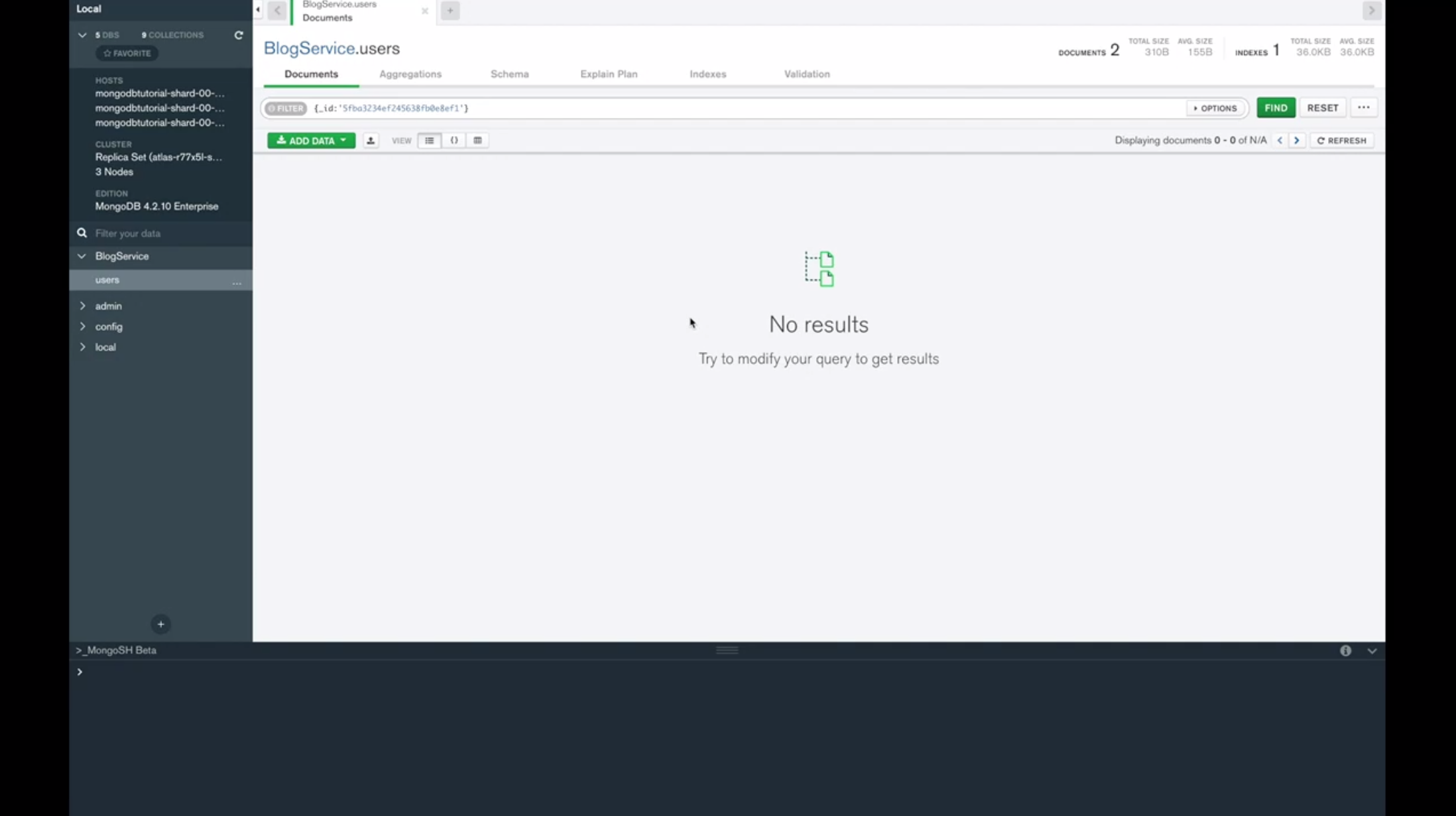

일단 데이터베이스에서 수동으로 제거하겠다.

index로 설정된 것이 _id밖에 없다. 현재는.

서버를 재실행하면 이때 몽구스가 무슨일을 하냐면, 각 모델별로 index 정보들을 확인해 index를 생성하라고한다.

몽구스를 실행할 때마다 이런 index가 계속 재생성되는 것은 아니고, 몽고DB에서 이 index를 생성했었는지 아닌지 확인해보고

생성 안했었으면 그때 생성하고 이미 생성된거면 넘어가고 그렇게 한다.

이제 다시 새로고침을하면 위와 같이 username이 index에 추가된 것을 확인할 수 있다.

만약 index를 안쓴다면 휴지통모양을 눌러서 삭제를 해주시면된다.

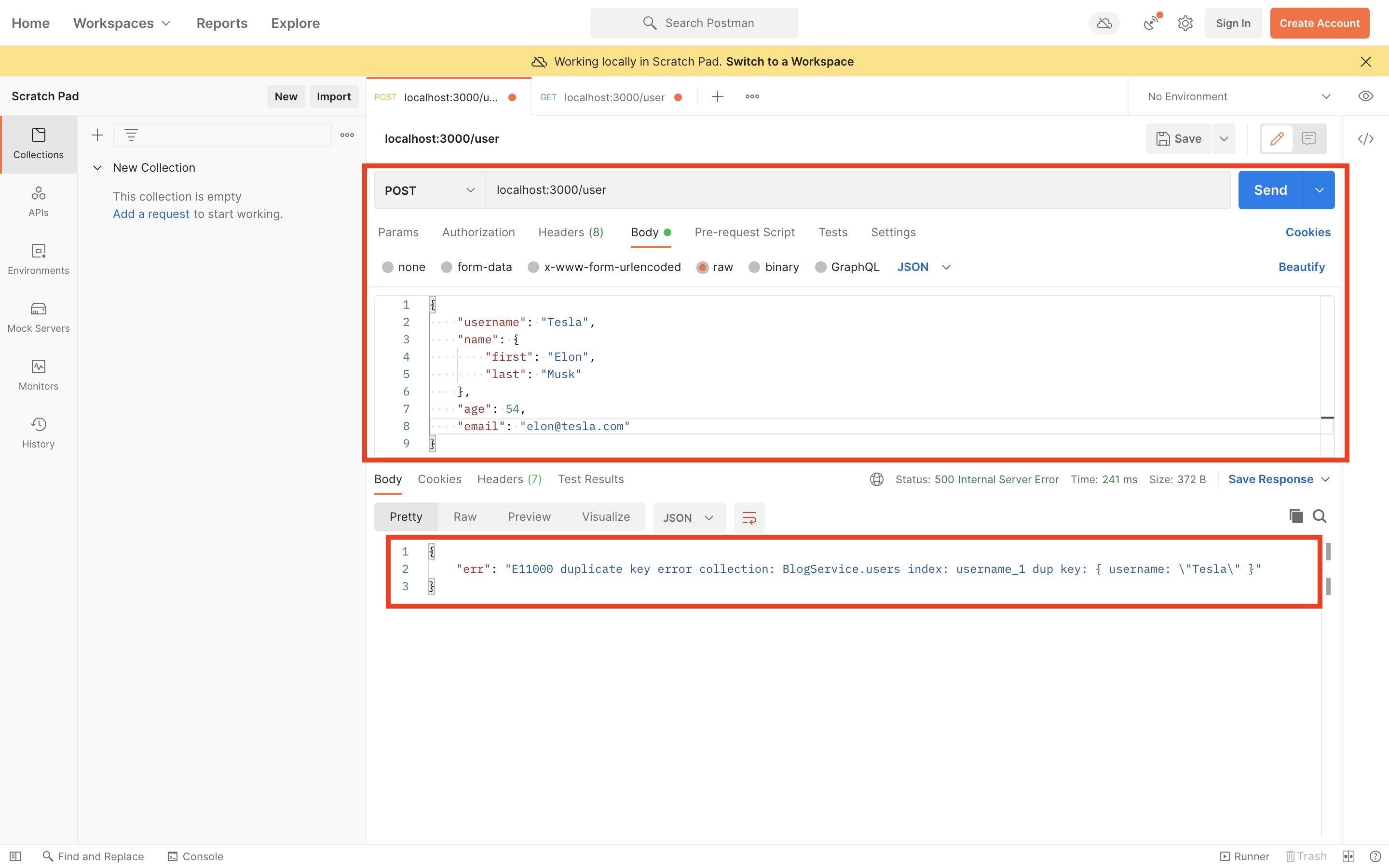

이 상태에서, 이제는 중복된 데이터가 없잖아?

중복된 데이터를 다시 요청보내보도록 하겠다.

위와 같은 에러가 발생한다.

username key가 중복되었다는 에러이다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

// models/User.js

const {Schema, model} = require('mongoose');

// Schema 첫번째 인자 : 해당 데이터 값의 정의

// Schema 두번째 인자 : 옵션

const UserSchema = new Schema({

username: {type: String, required: true, unique: true},

name: {

first: {type: String, required: true},

last: {type: String, required: true}

},

age: Number, // required: true 가 아니라면 이렇게 type만 넣을 수도 있다.

email: String,

}, {

timestamps: true // createdAt(생상한 시간)을 자동으로 넣어준다.

// 그리고 update할 때마다 updateAt이라는 키를 수정해준다.

// 언제 생성되고 언제 수정되었는지를 전부 자동으로 넣어준다.

})

// 위와 같이 만들었으면 mongoose한테 알려줘야된다.

const User = model('user', UserSchema); // 몽구스에 알려주는 것이다. user라는 콜렉션을 만들거야. 그리고 그 콜렉션은 위와 같은 데이터형태를 가지고 있어.

// 실제 콜렉션은 users 라는 이름으로 뒤에 s가 붙어서 생성이 된다.

module.exports = { User };

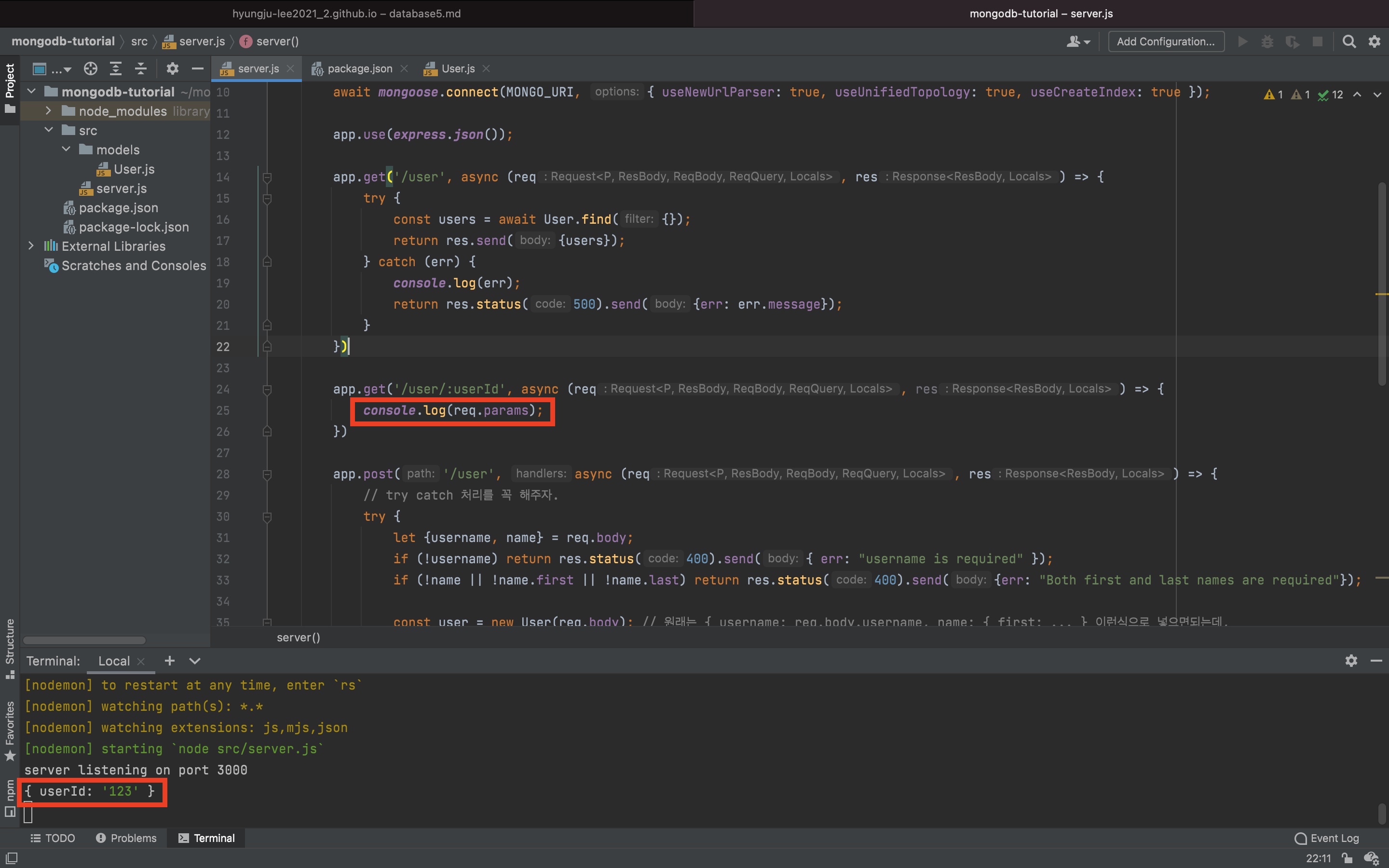

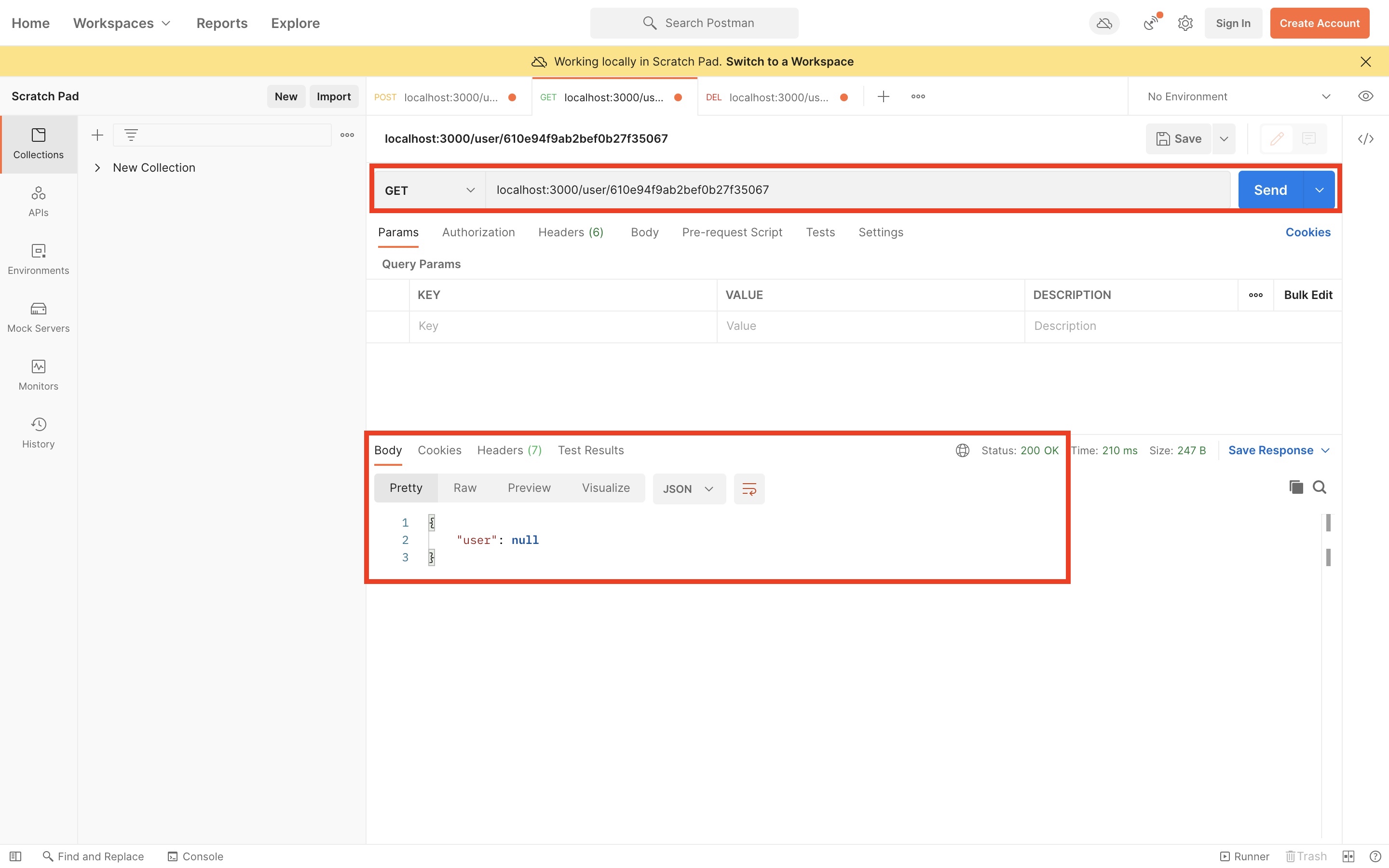

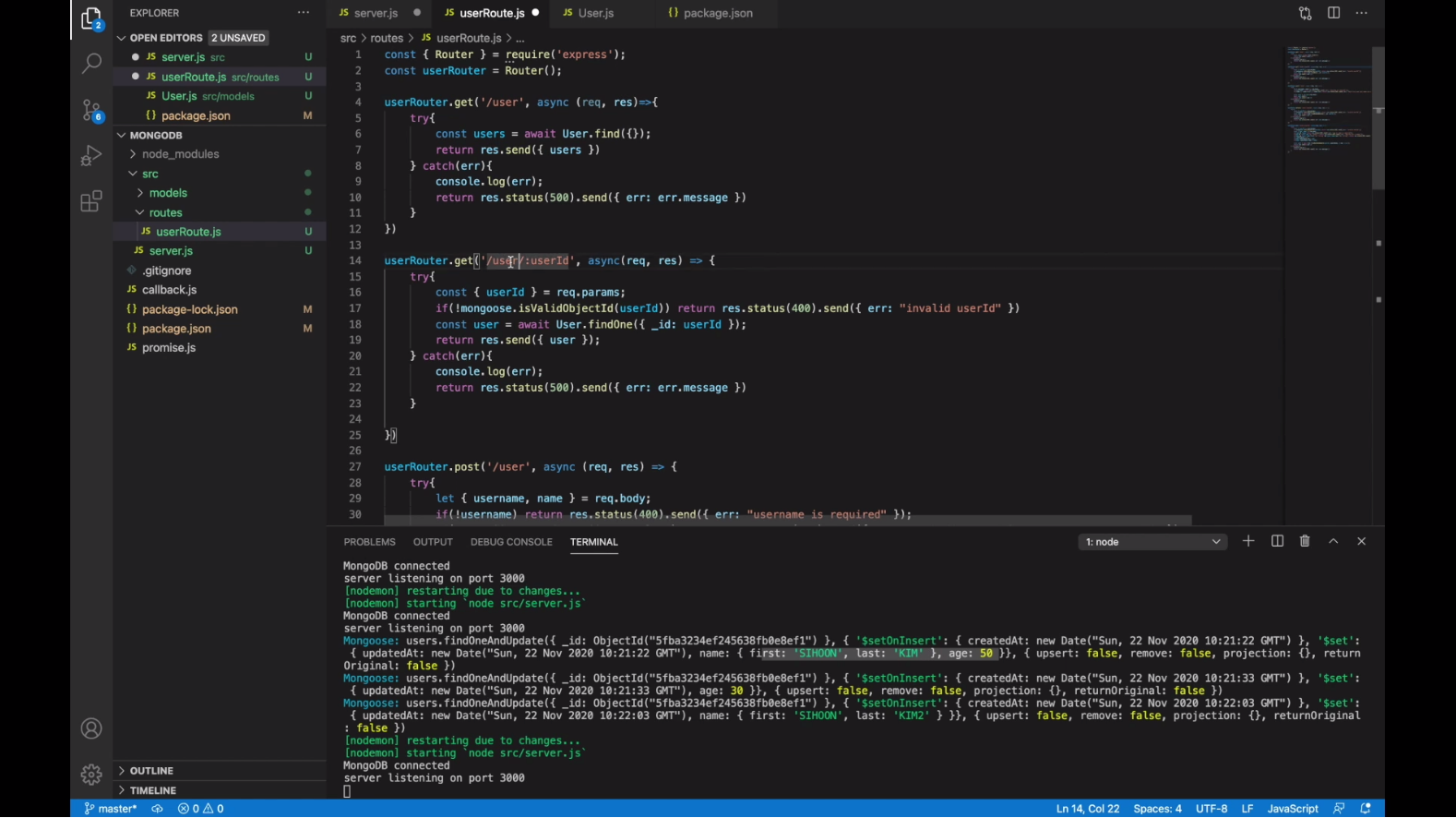

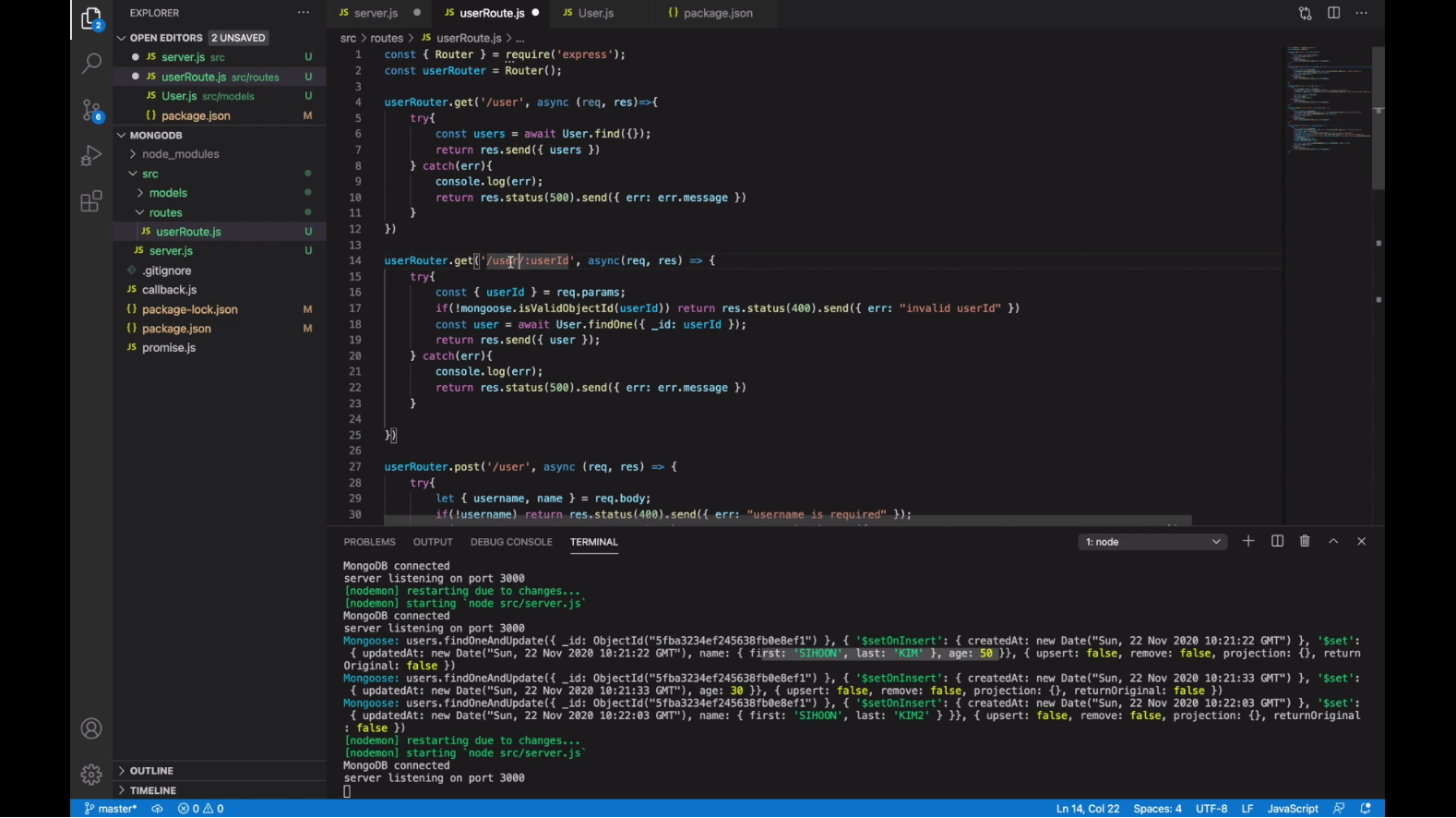

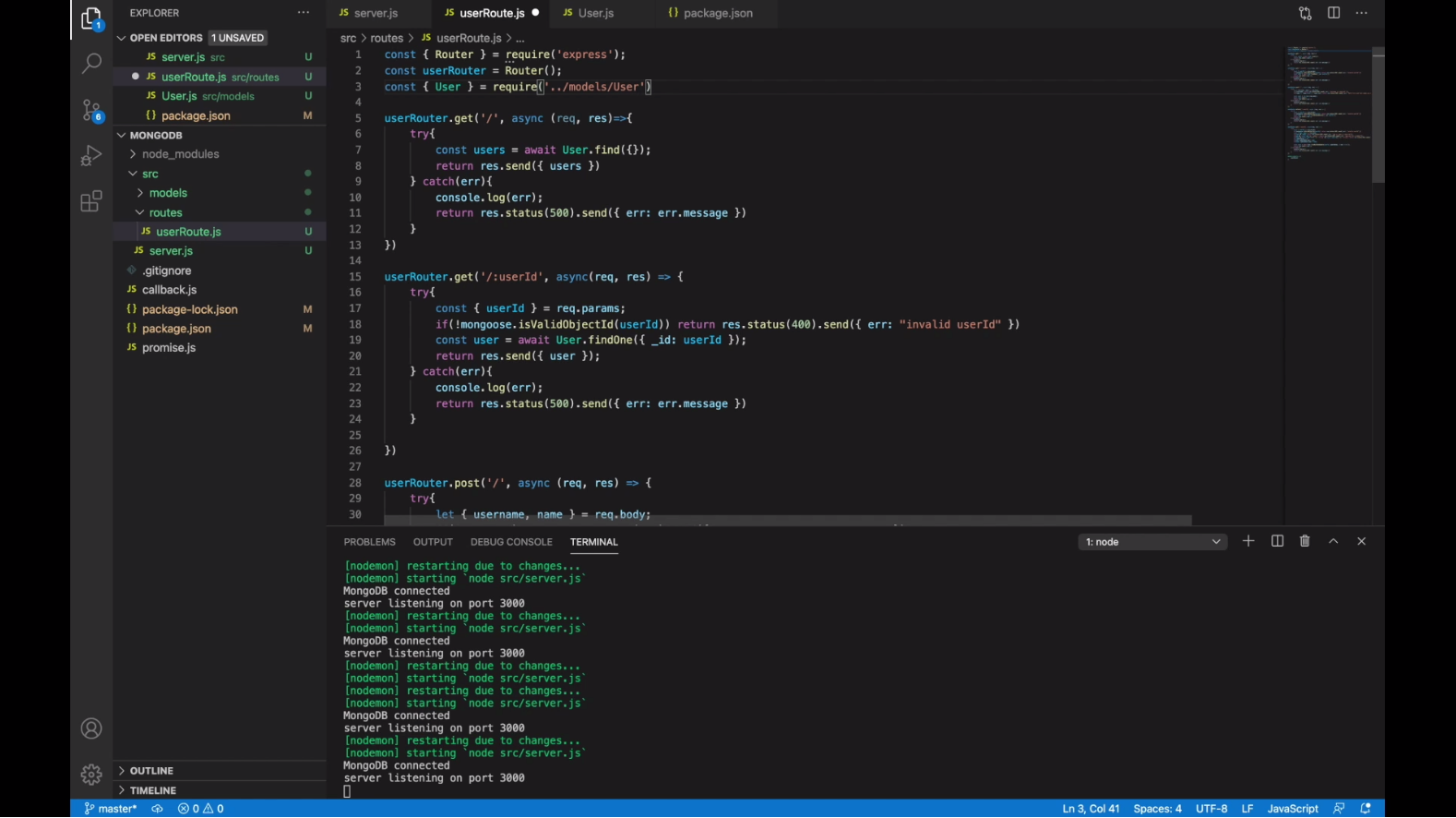

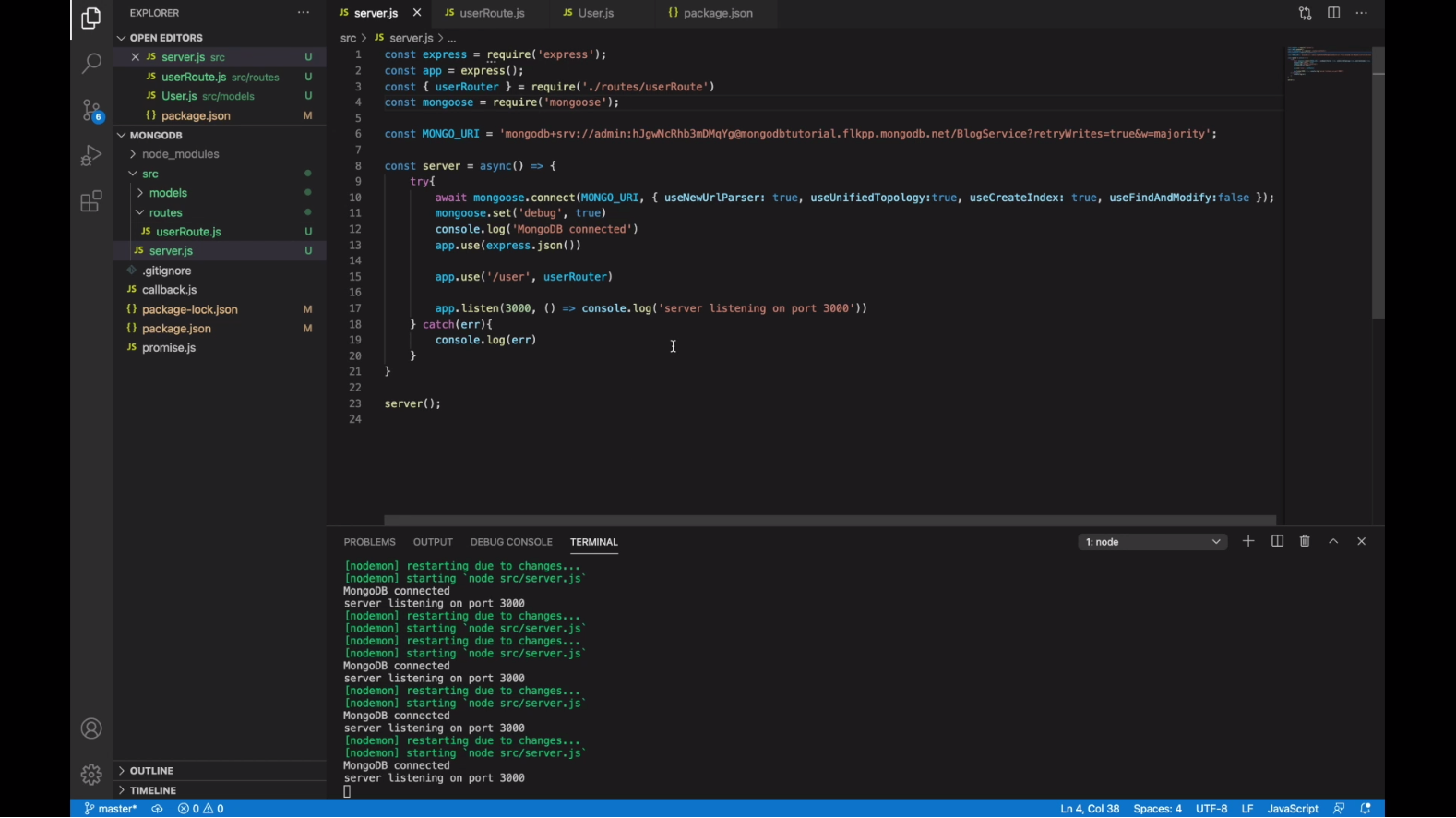

5.7 GET/user/:userId

- GET/user/:userId 특정 id를 가진 데이터를 불러오는 API를 만들어보도록 하겠다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// userId를 요청하는 API를 만들어준다.

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

console.log(req.params);

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

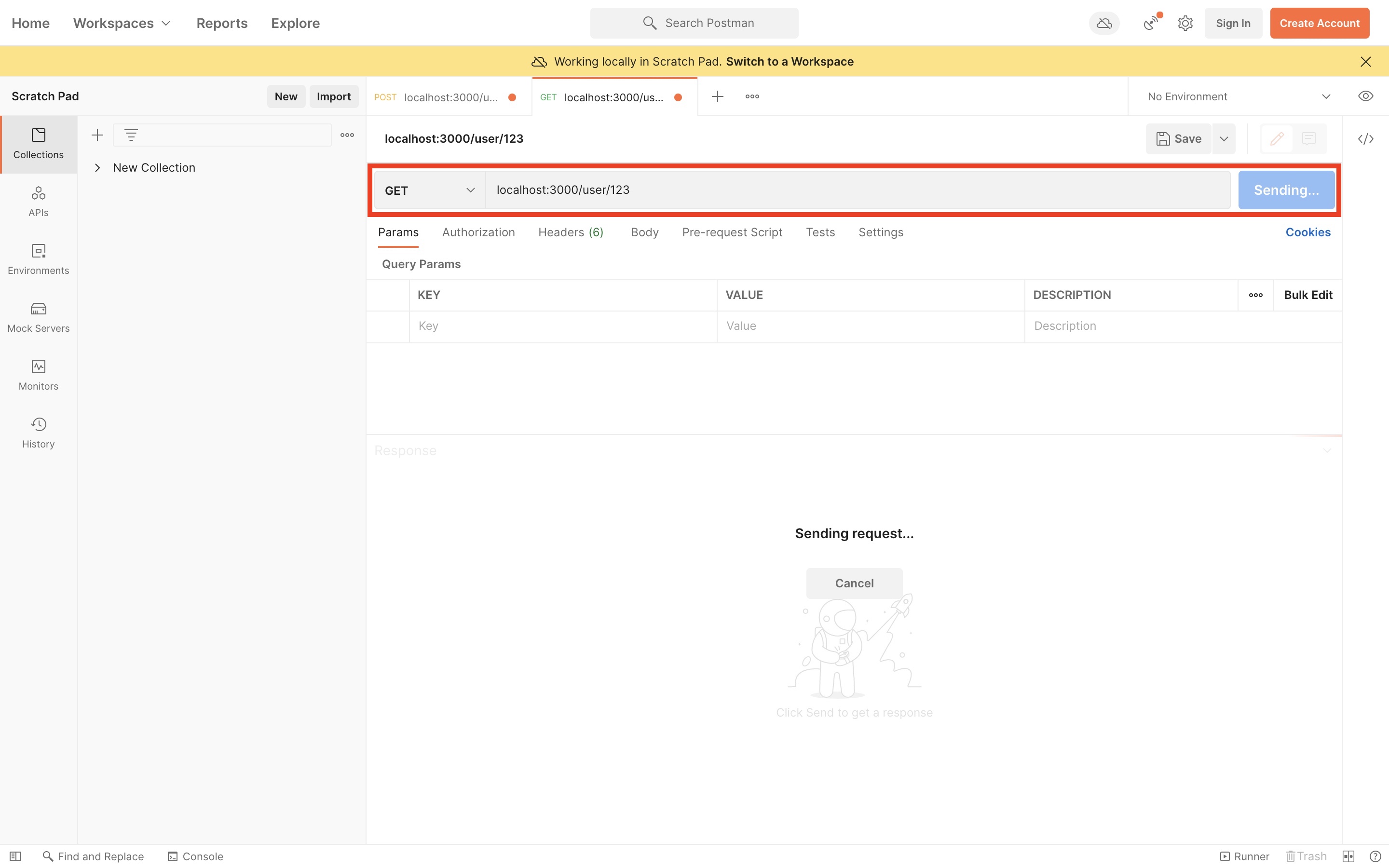

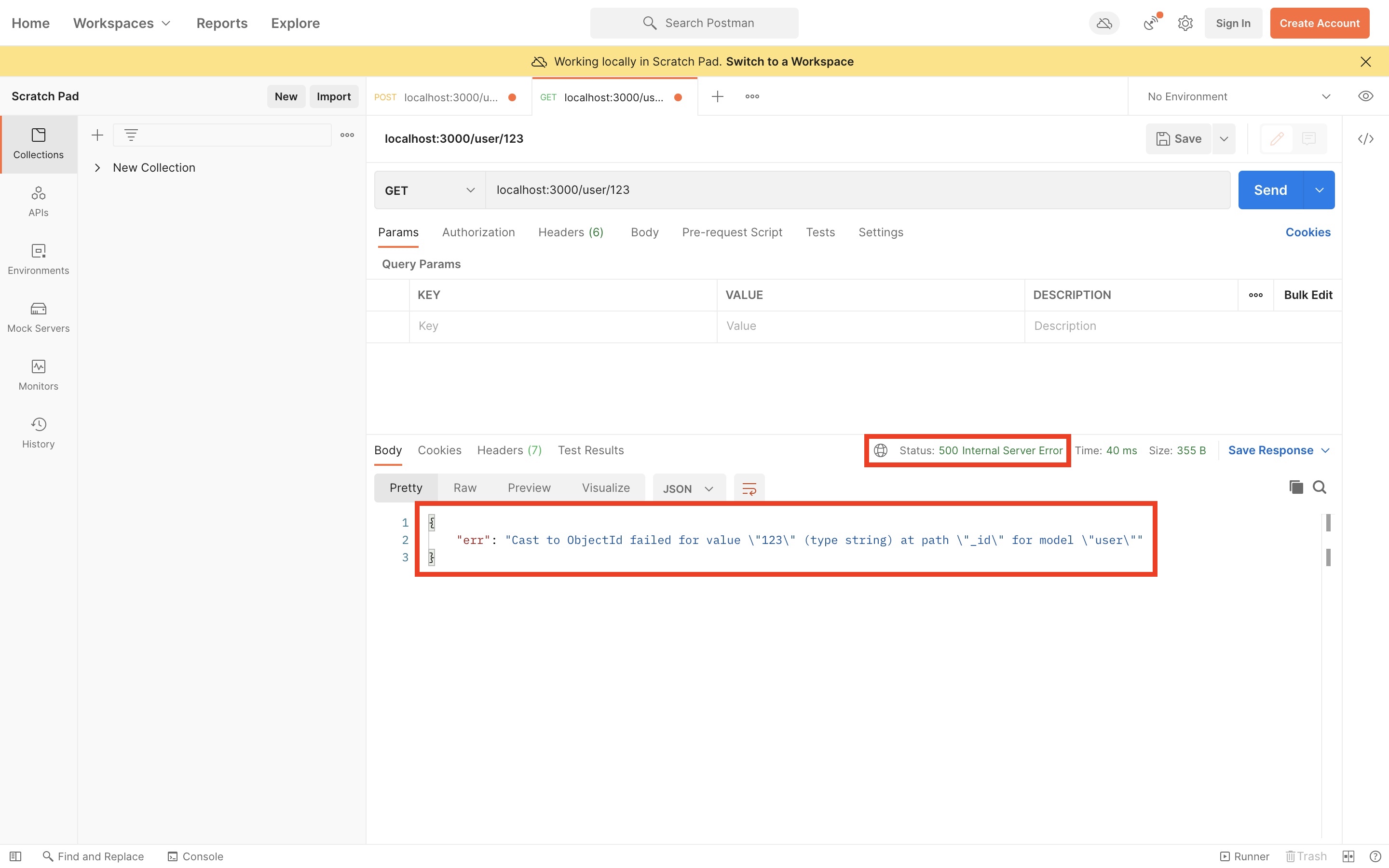

위와 같이 에러가 난다.

에러메시지를 보면 ObjectId로 변환이 실패했다는 뜻이다.

url의 End Point로 넘긴게 123 숫자긴한데, 넘어갈 땐 모두 String으로 넘어간다.

그러나 String으로 넘어간다고해서 되는게아니고 ObjectId에 맞는 길이, 형식이 있다.

그런 형식에 안맞기 때문에 위와 같은 에러가 난 것이다.

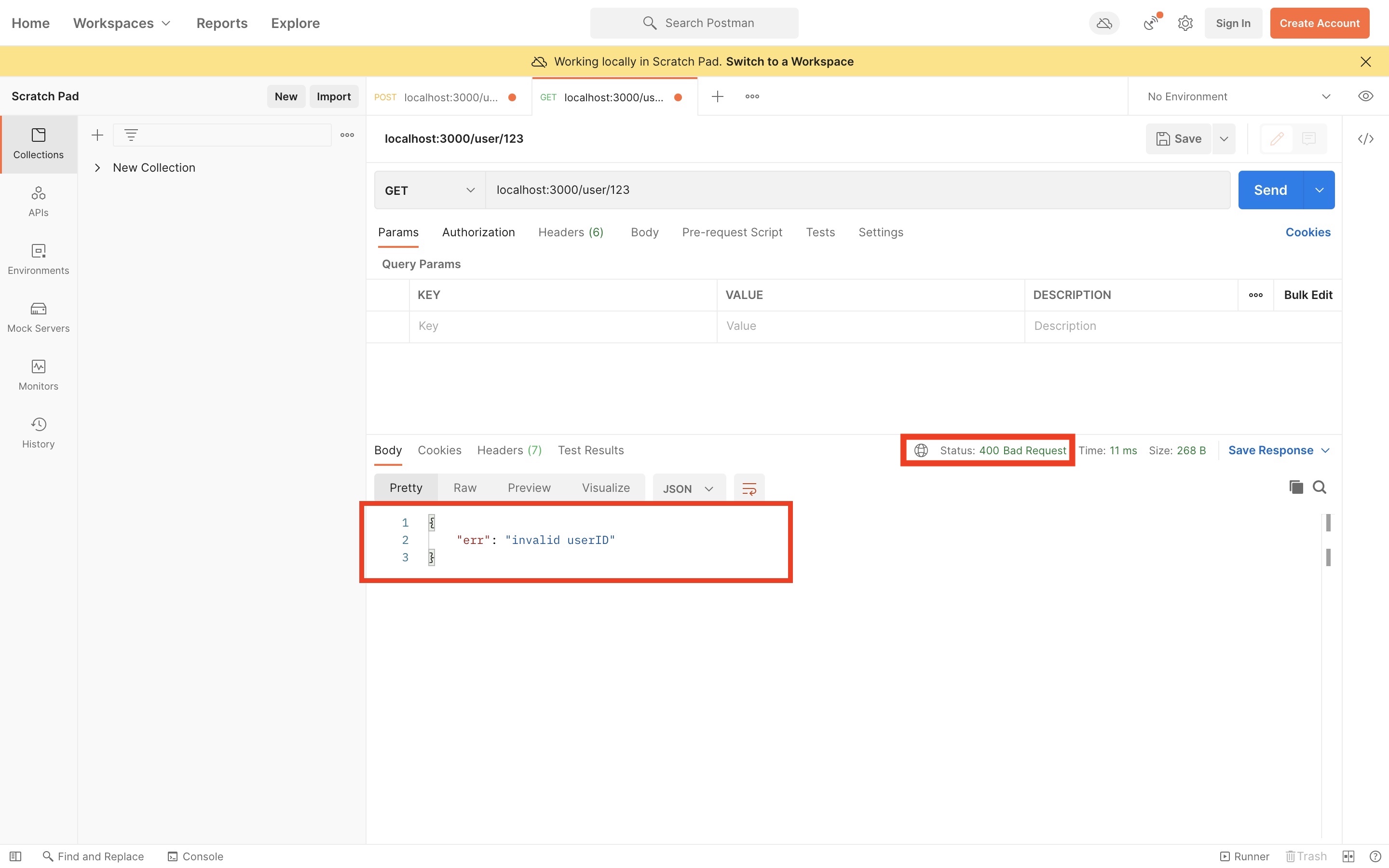

그러면 위 에러도 클라이언트에서 값을 잘못해서 발생한 에러잖아?

그럼 500 에러가아닌 400 에러가 나야될 것이다.

위 코드에서 validator 체크를 하는 코드를 추가하도록 하겠다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

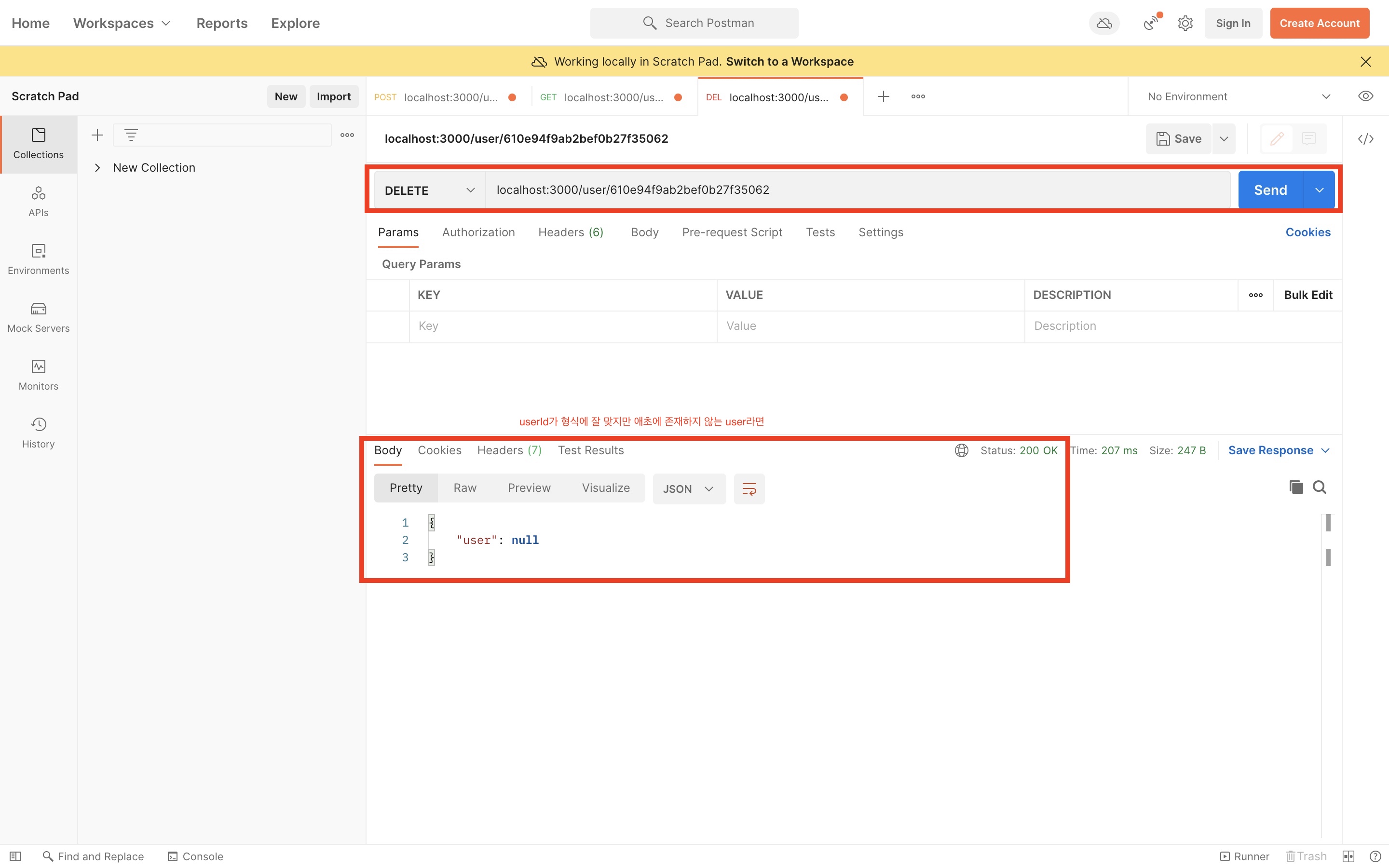

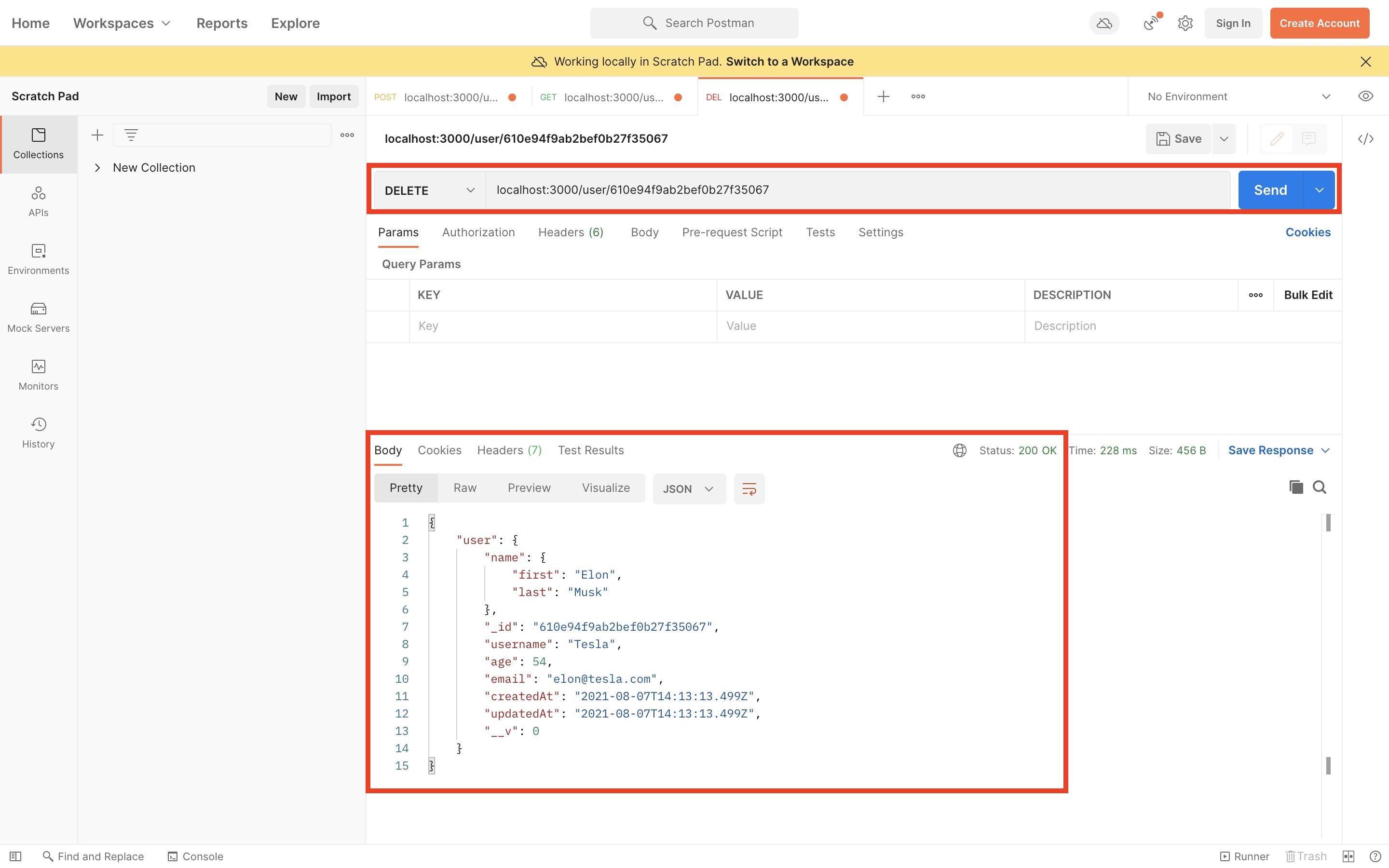

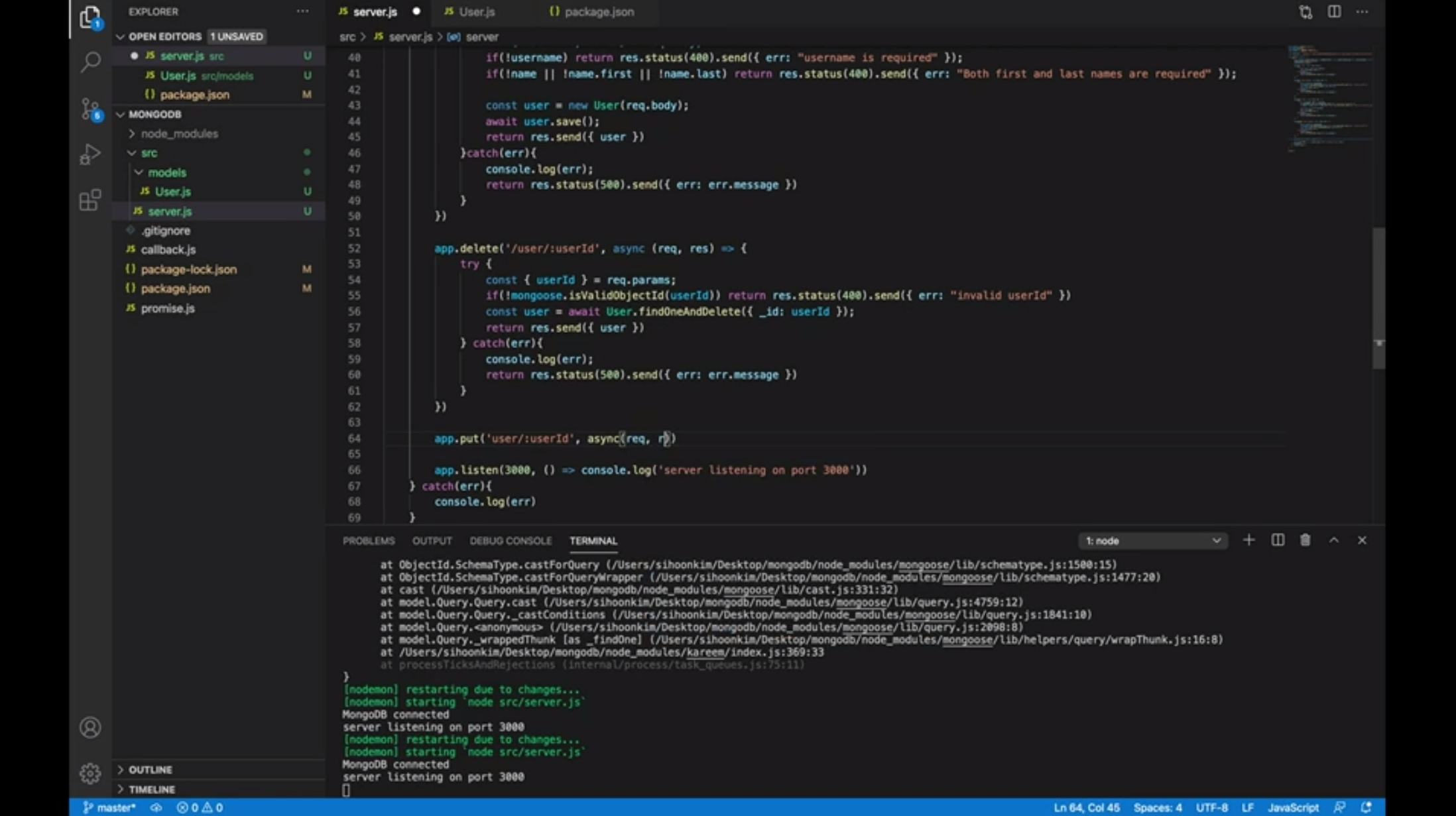

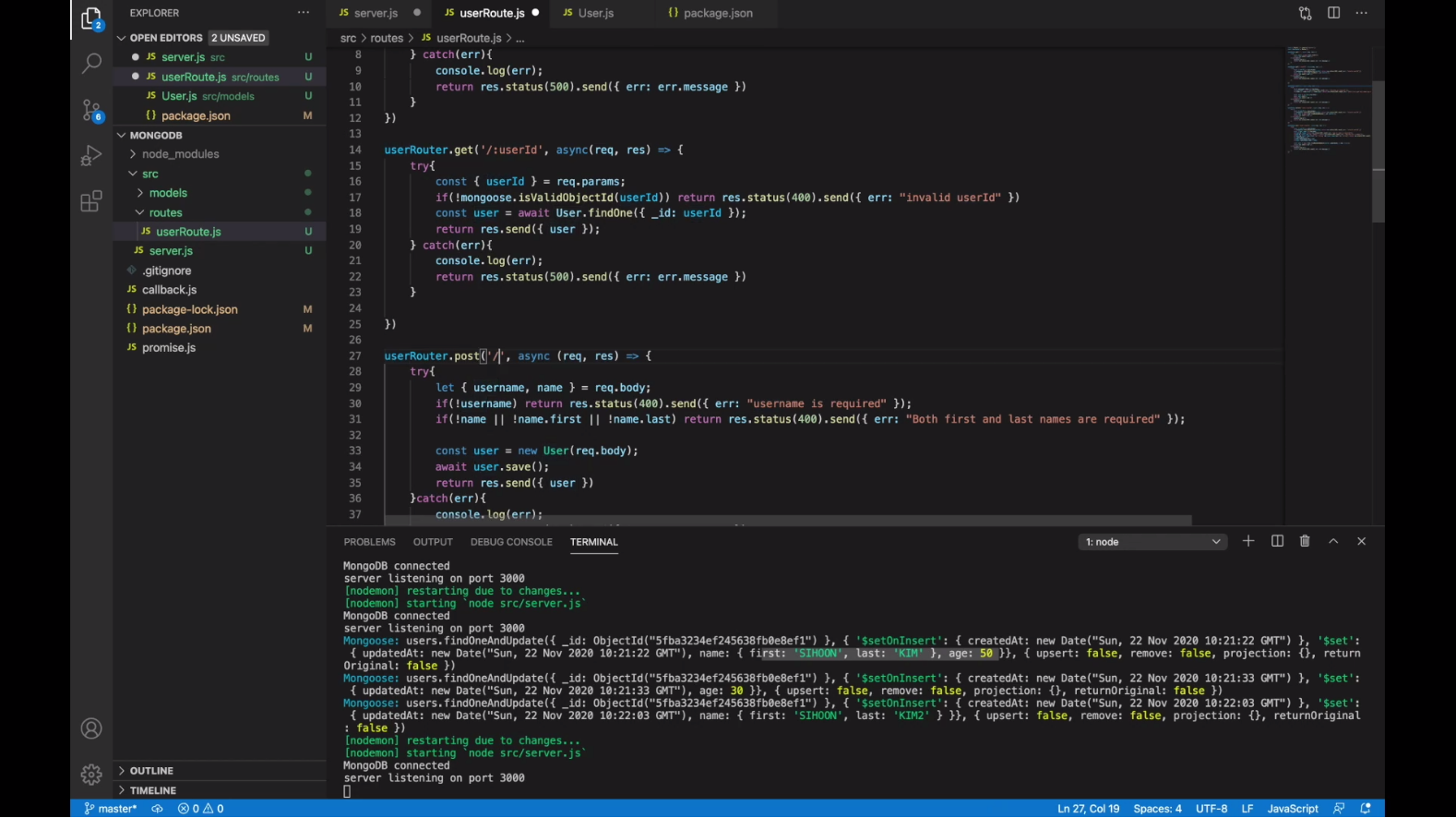

5.8 DELETE/user/:userId

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

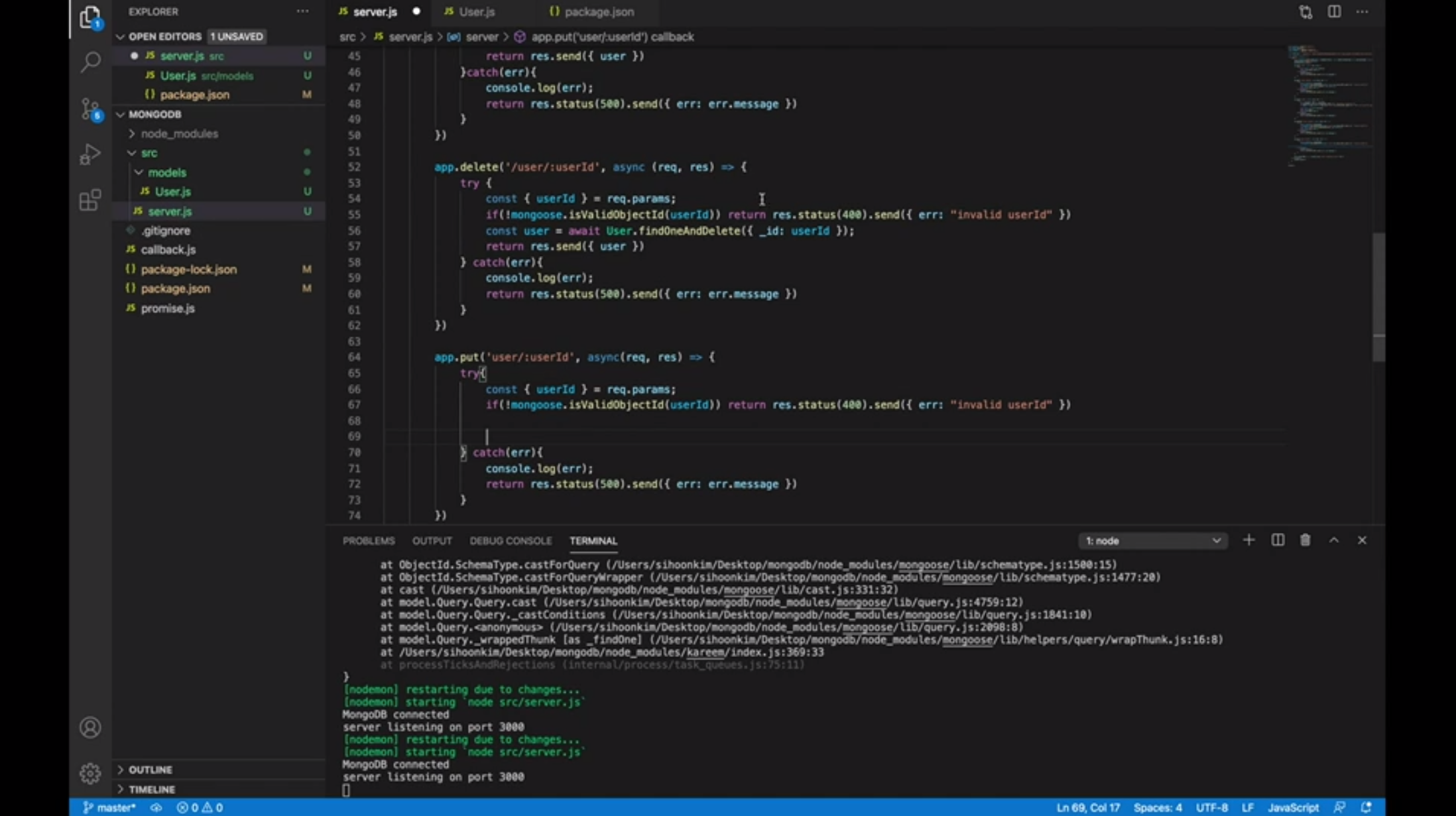

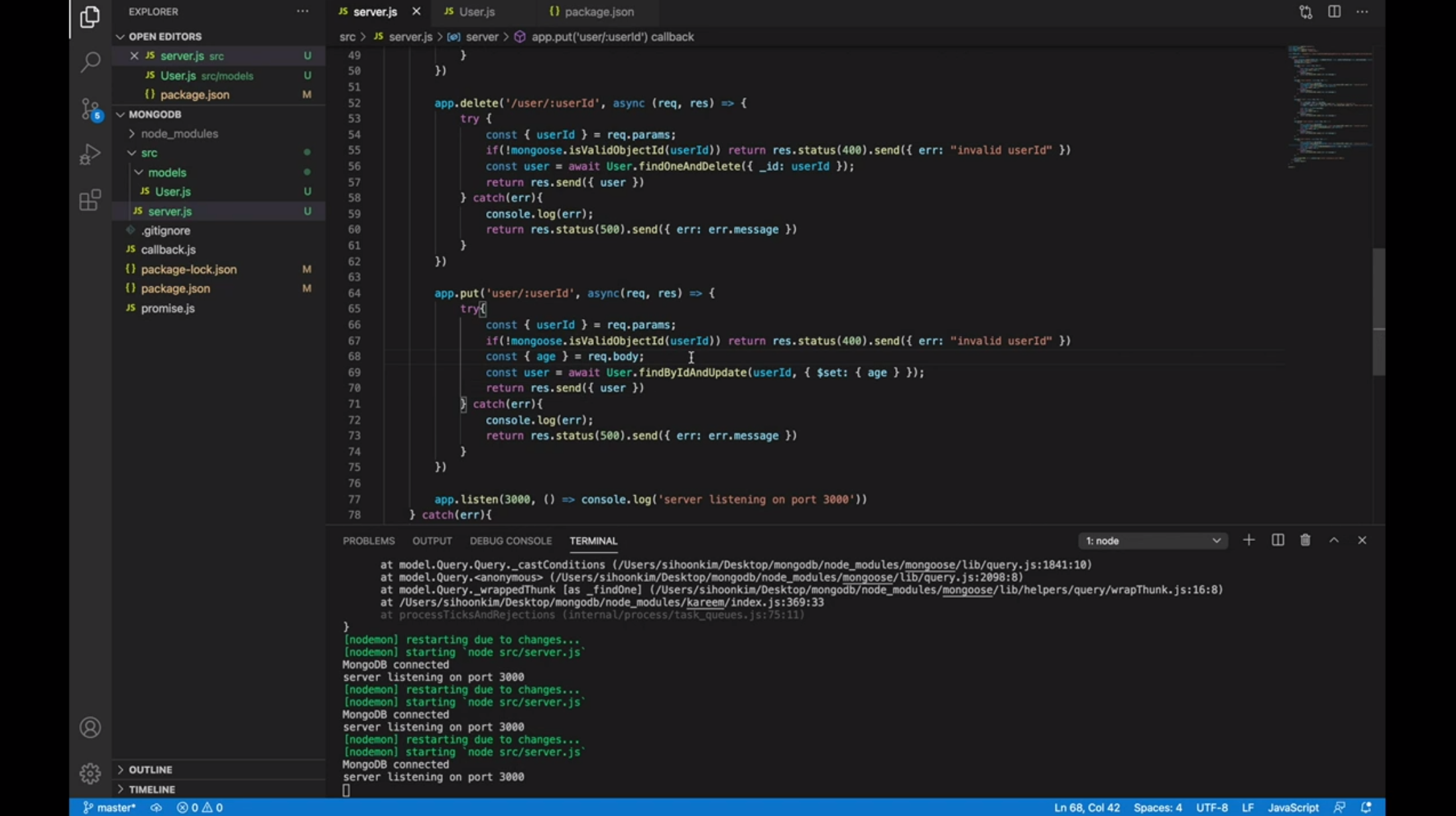

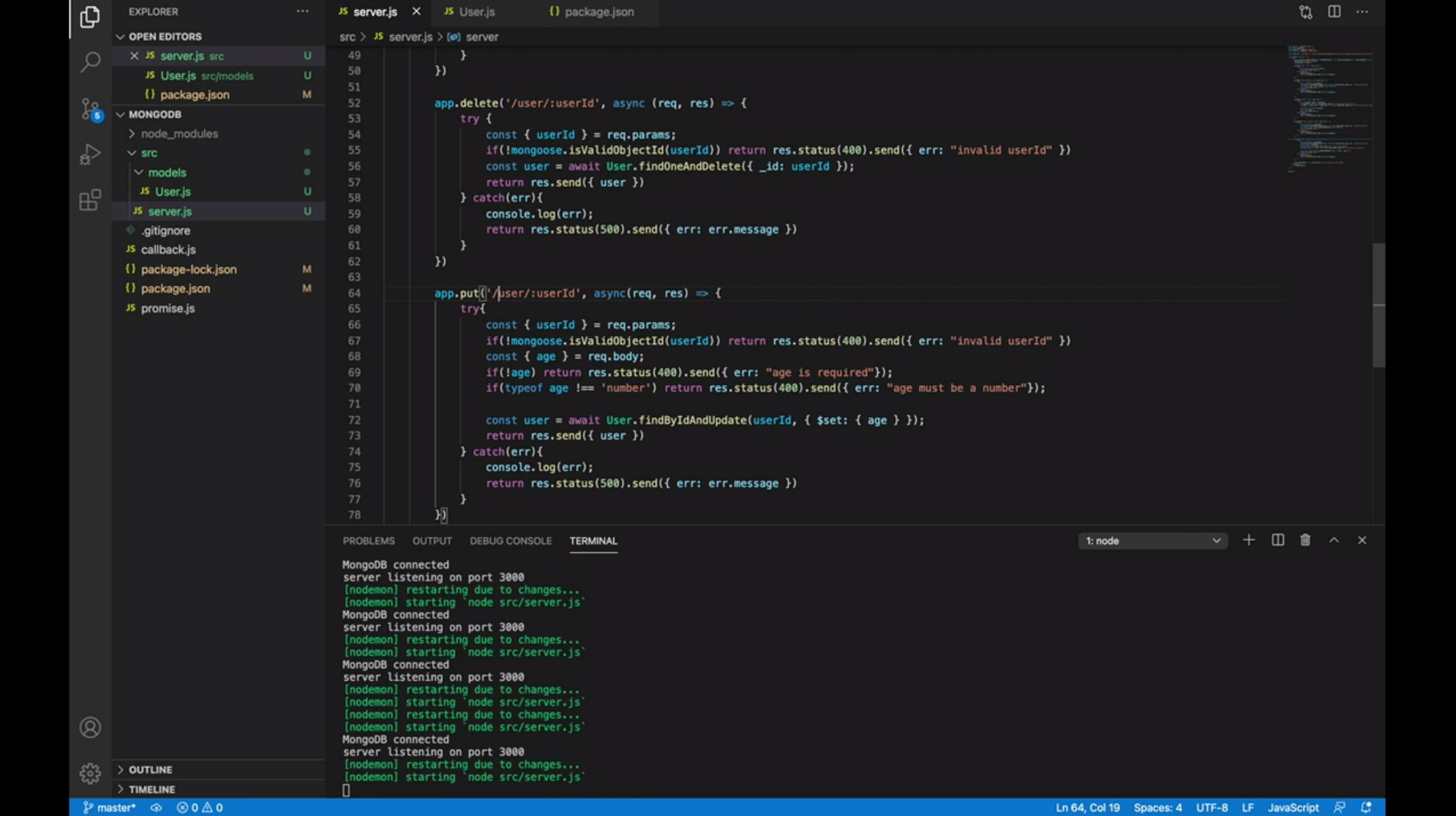

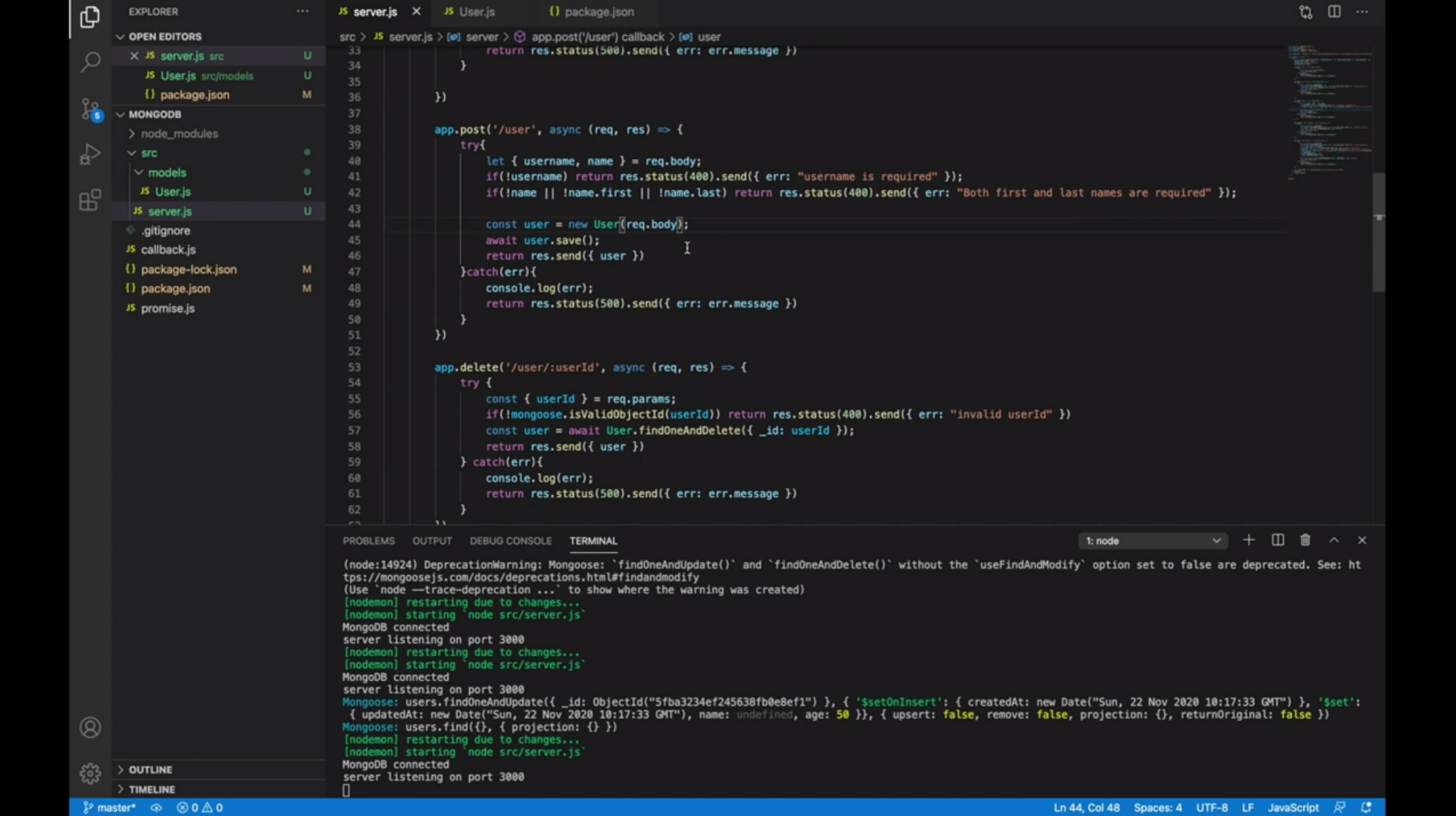

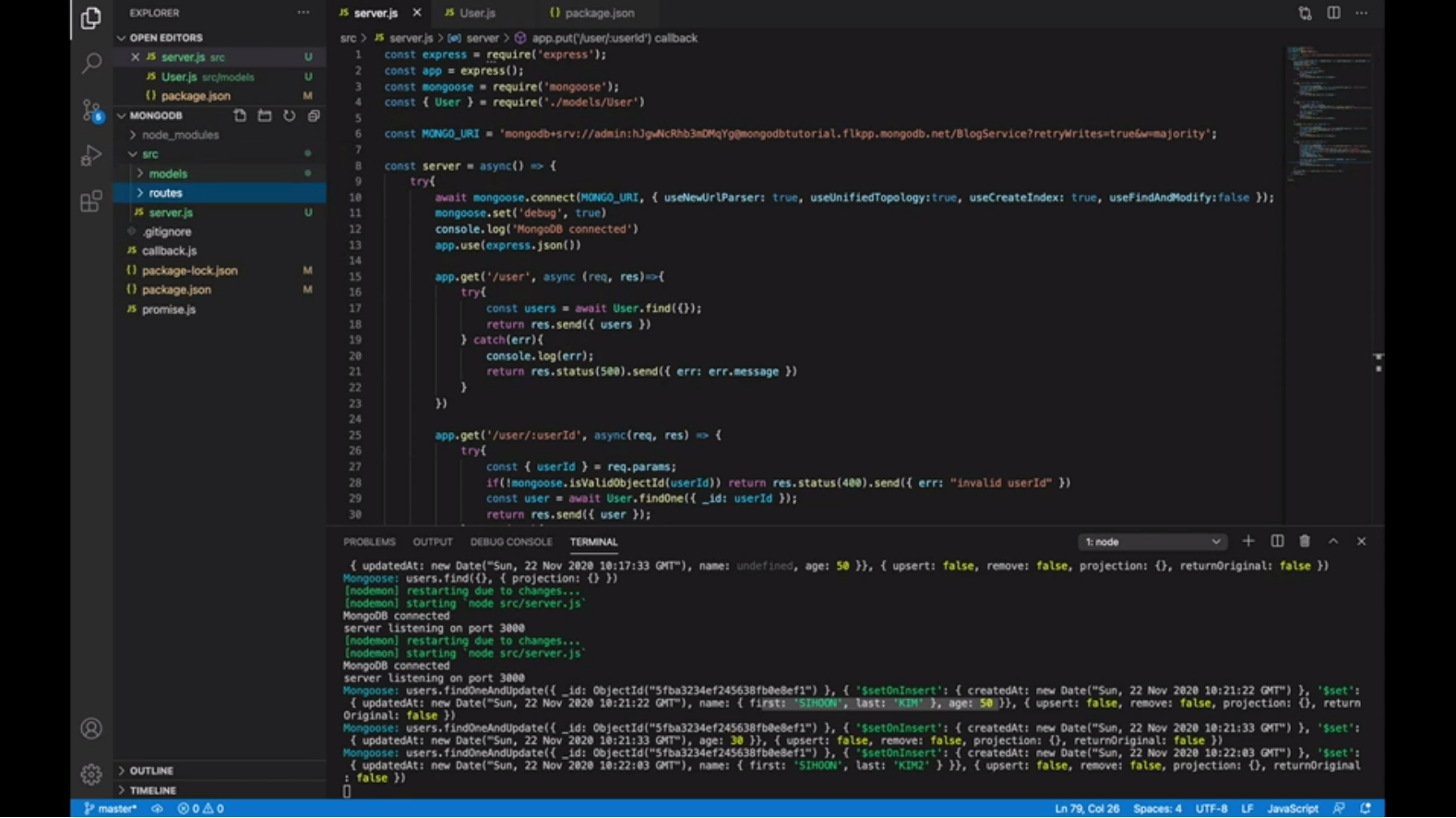

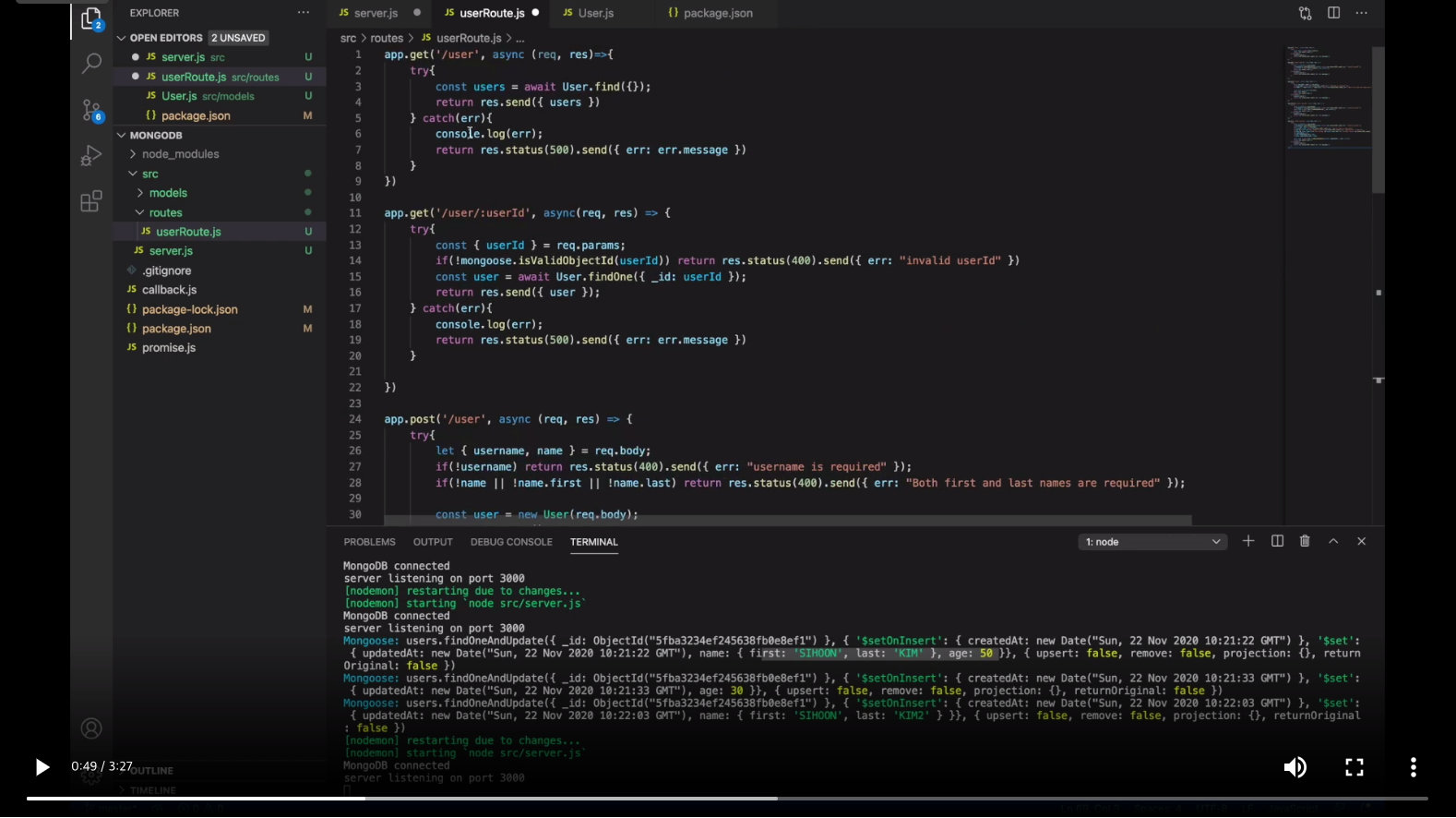

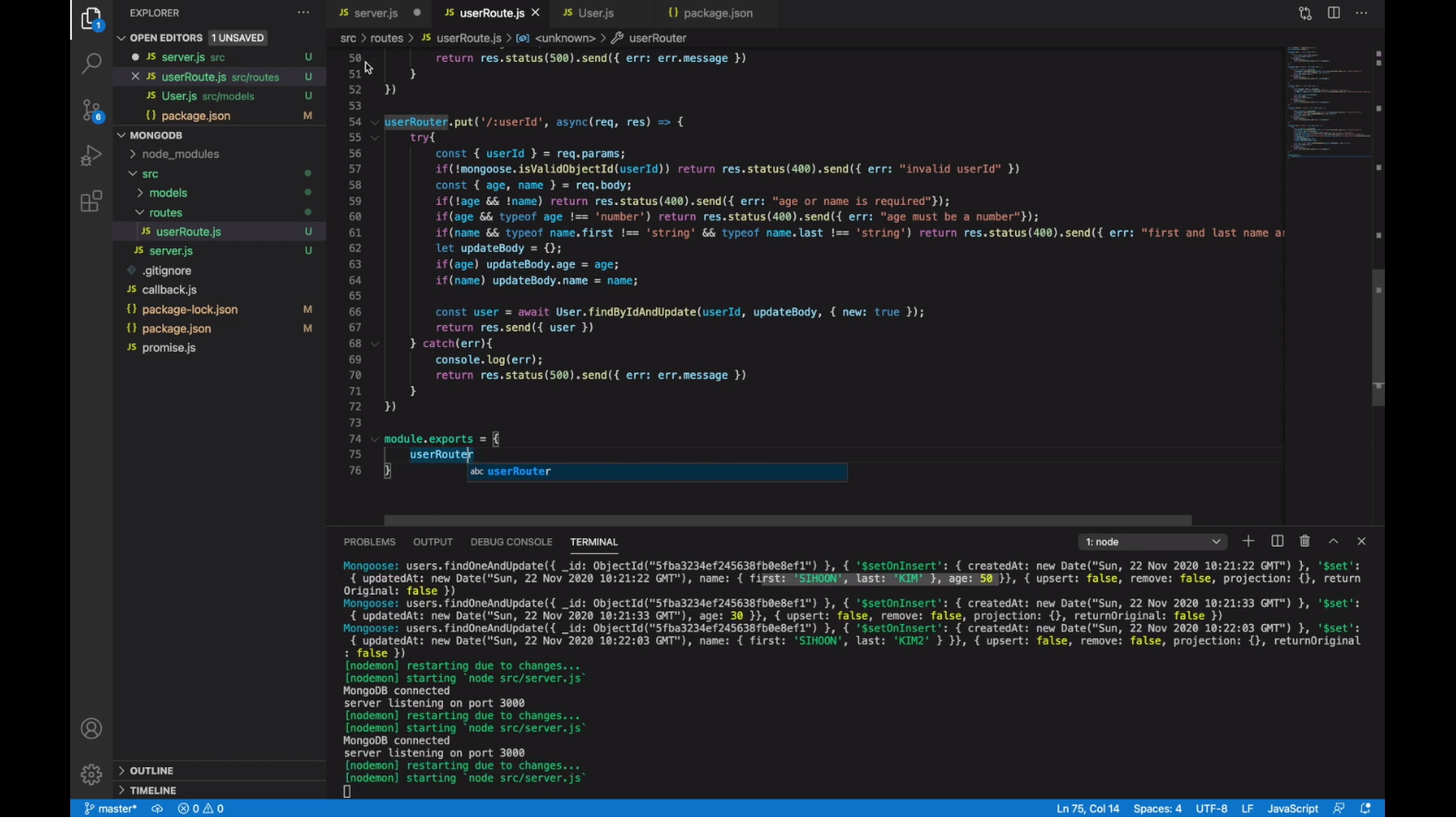

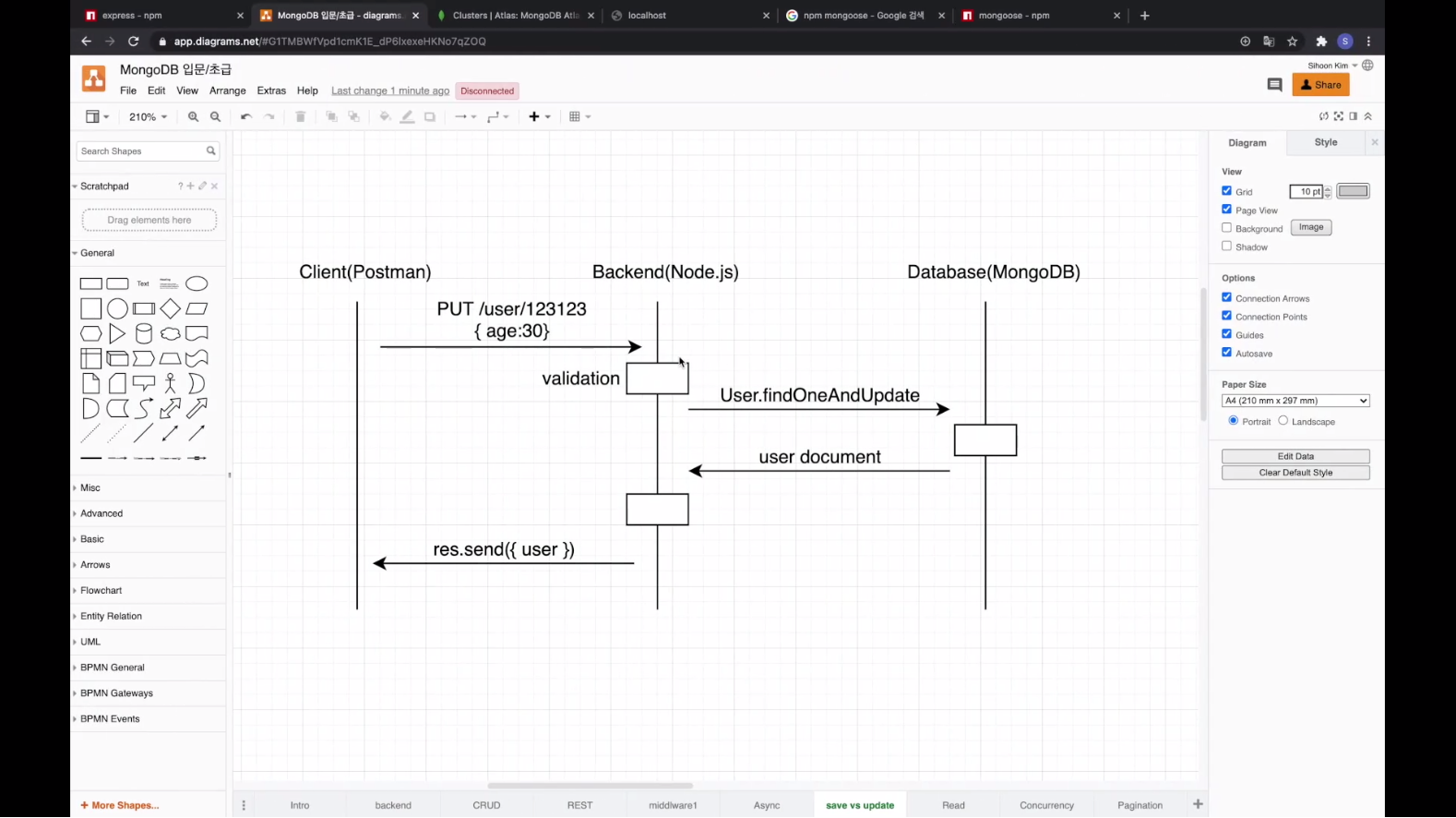

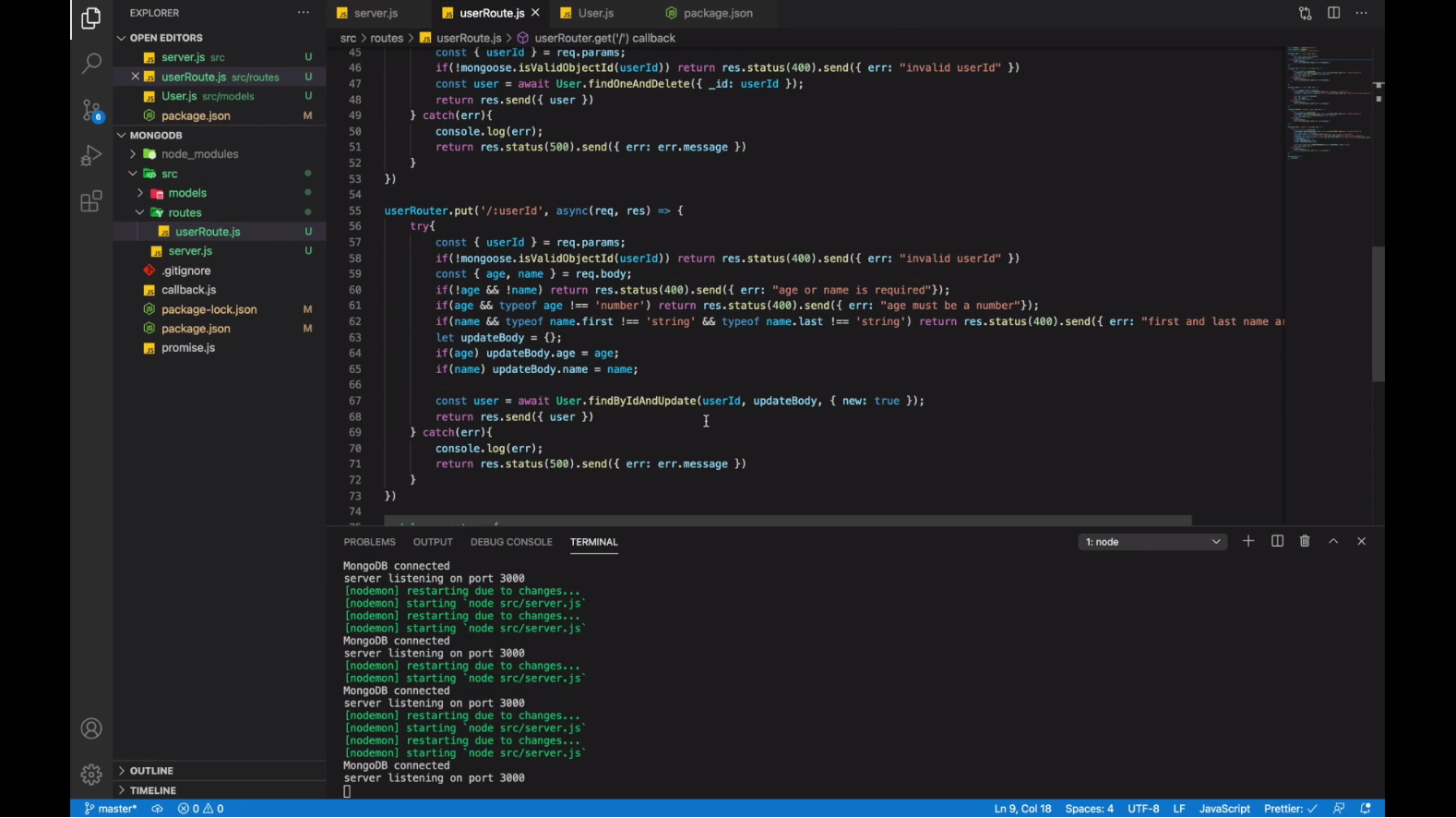

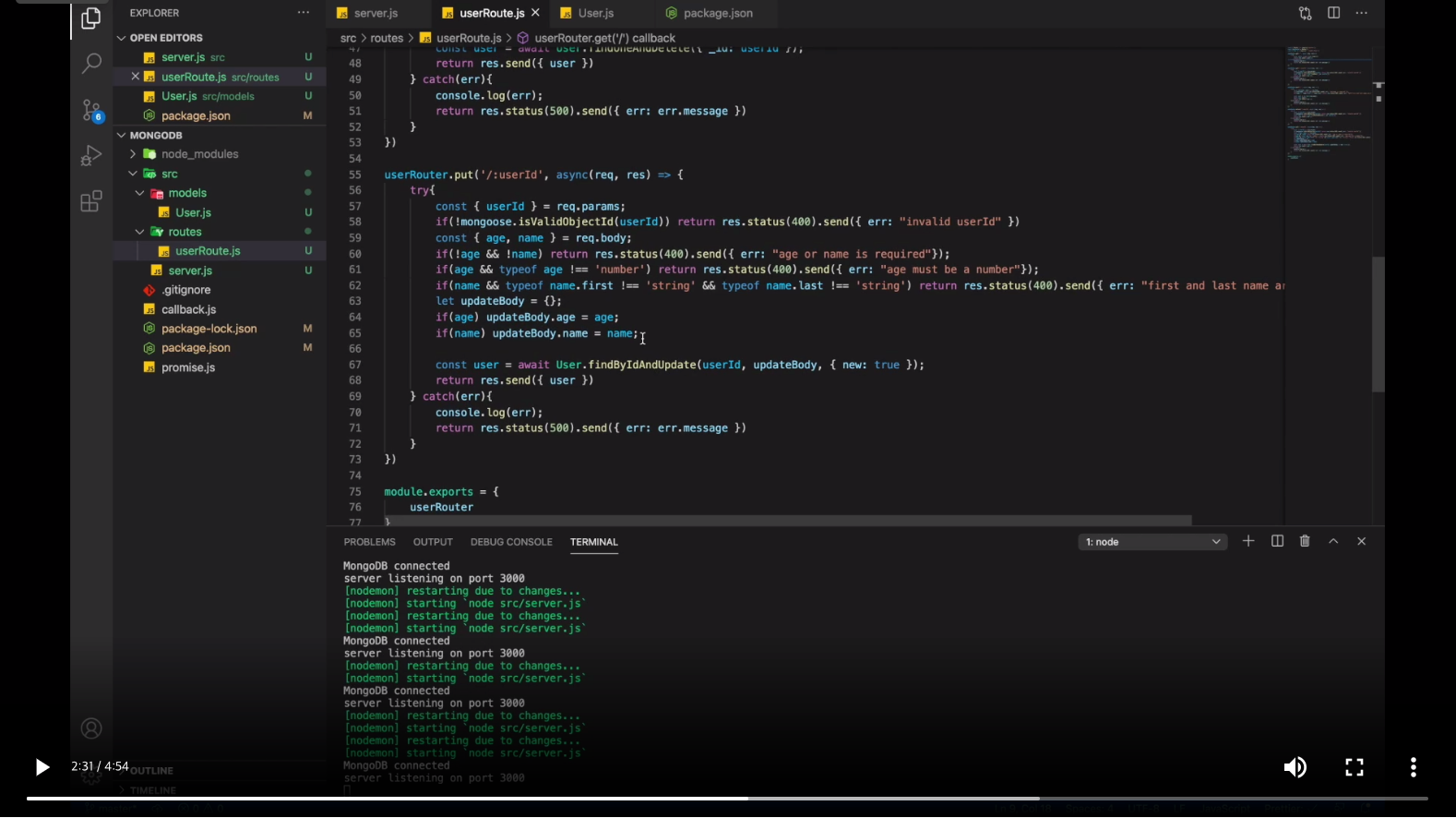

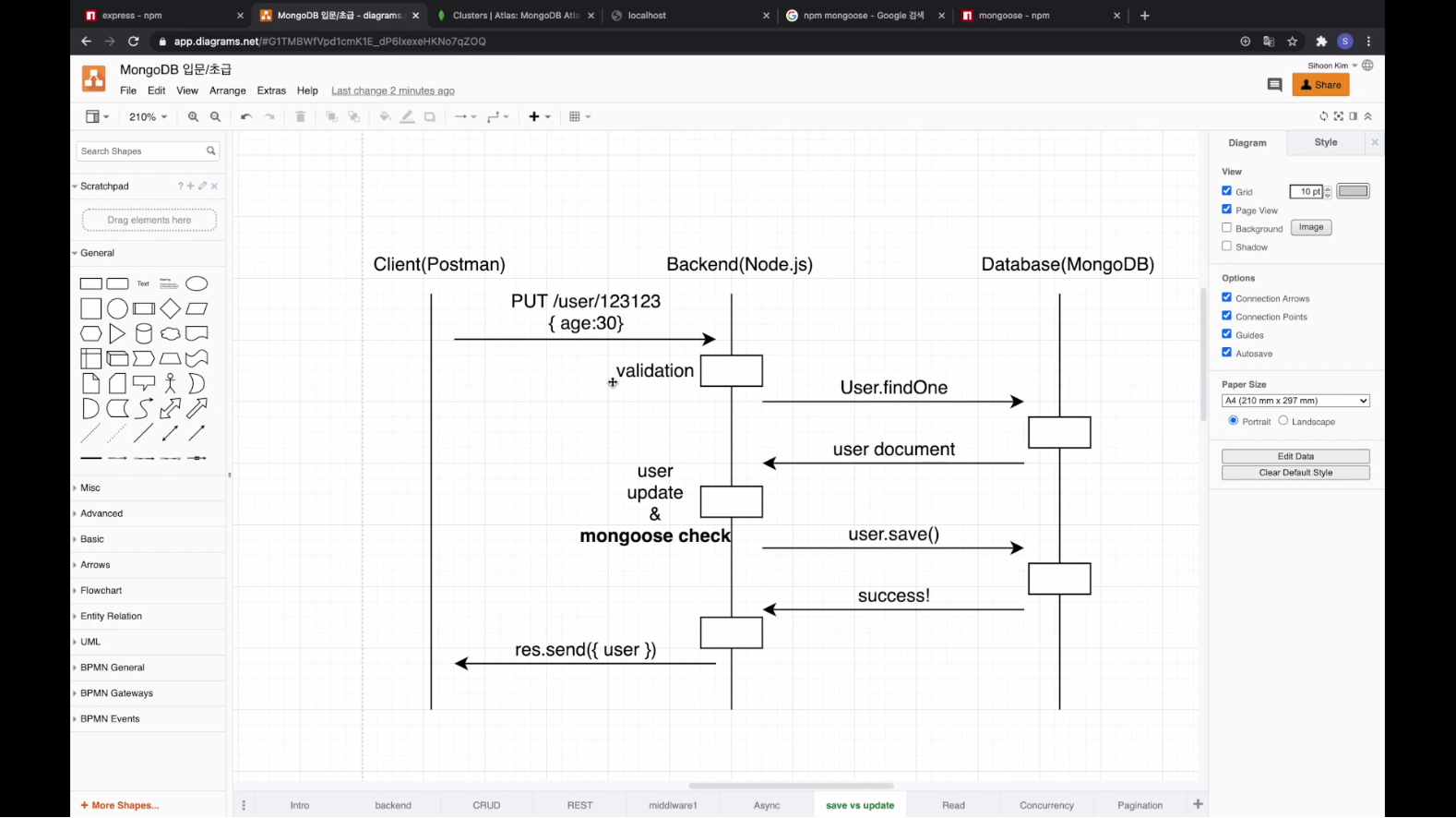

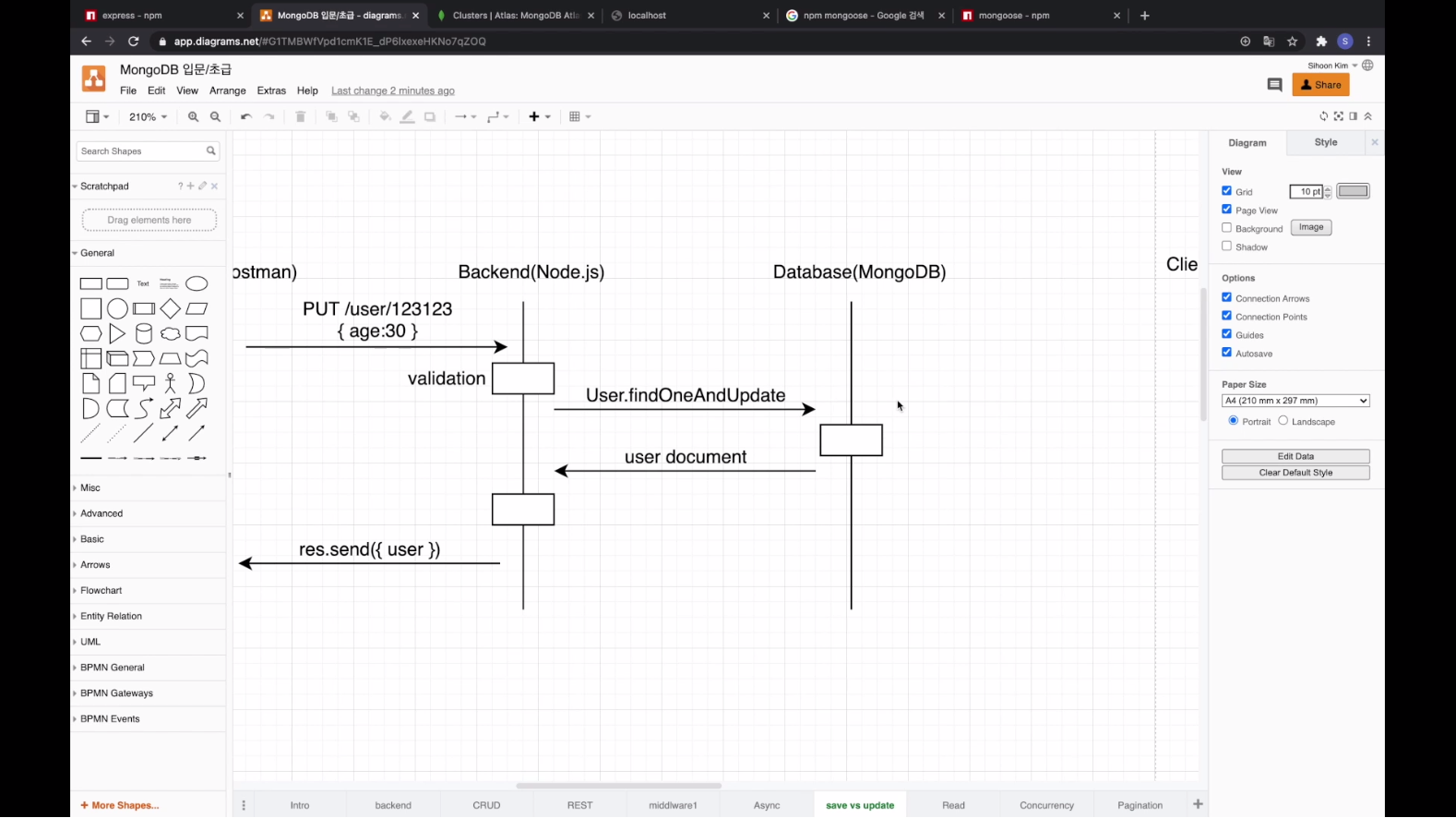

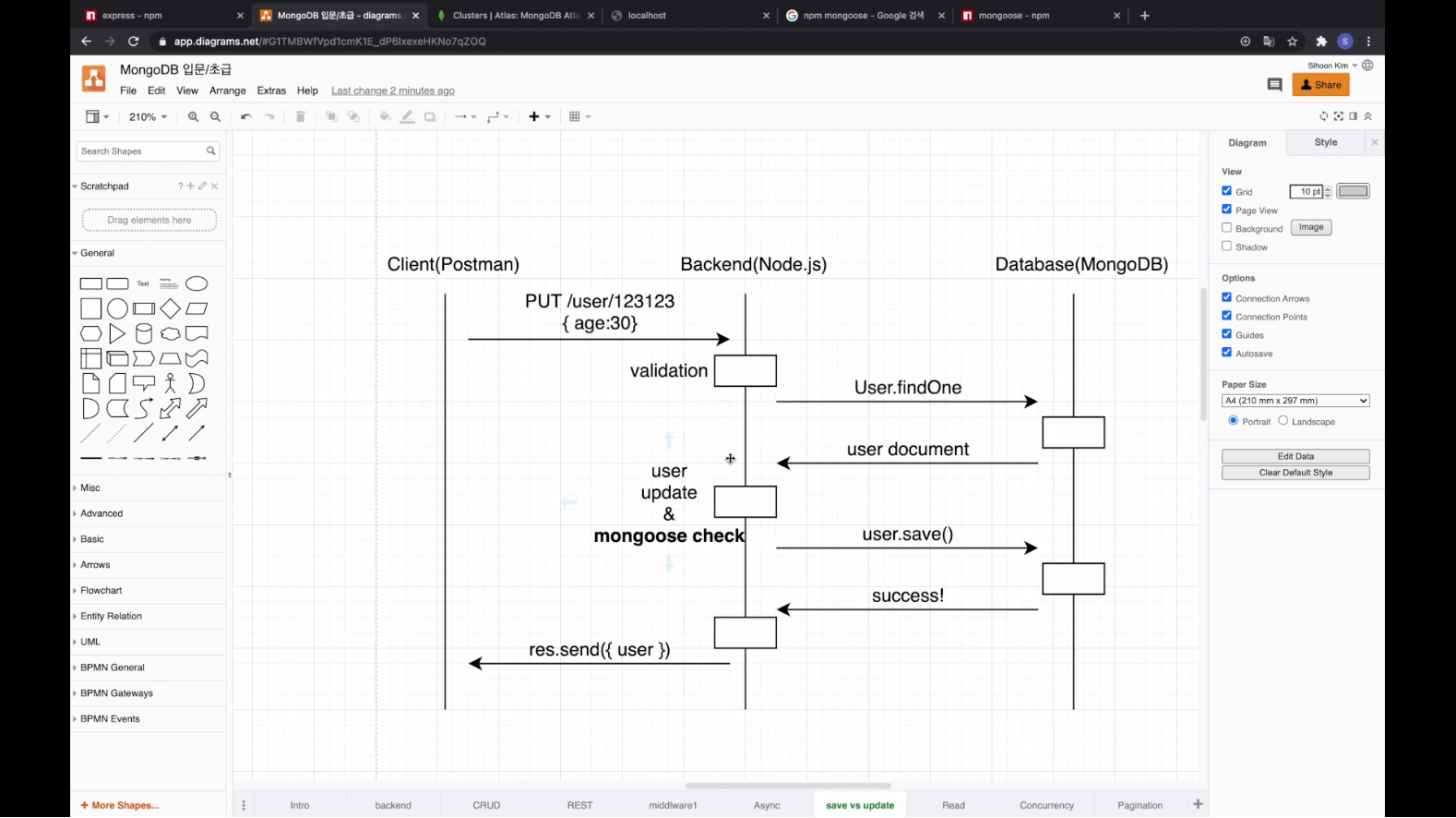

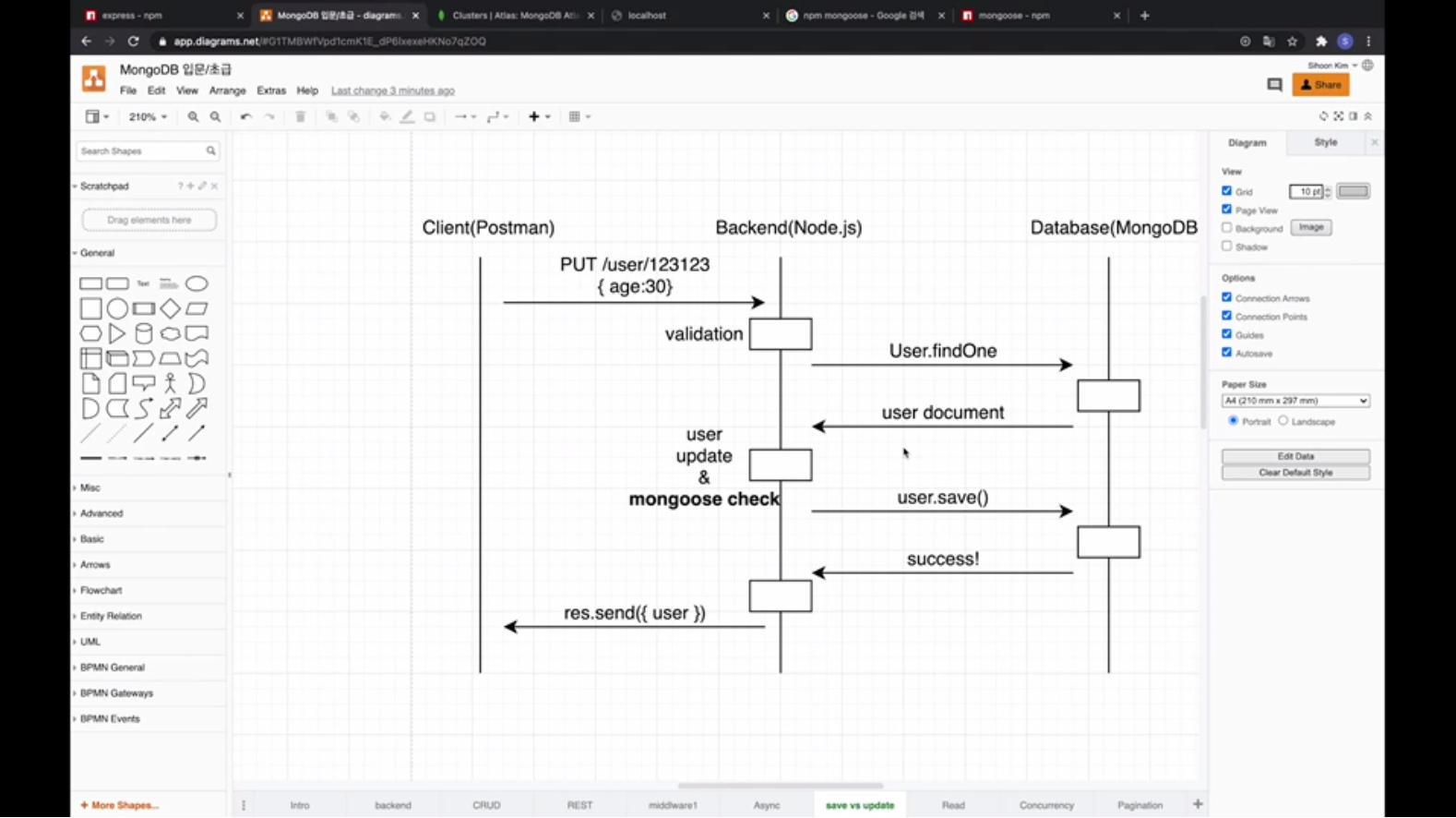

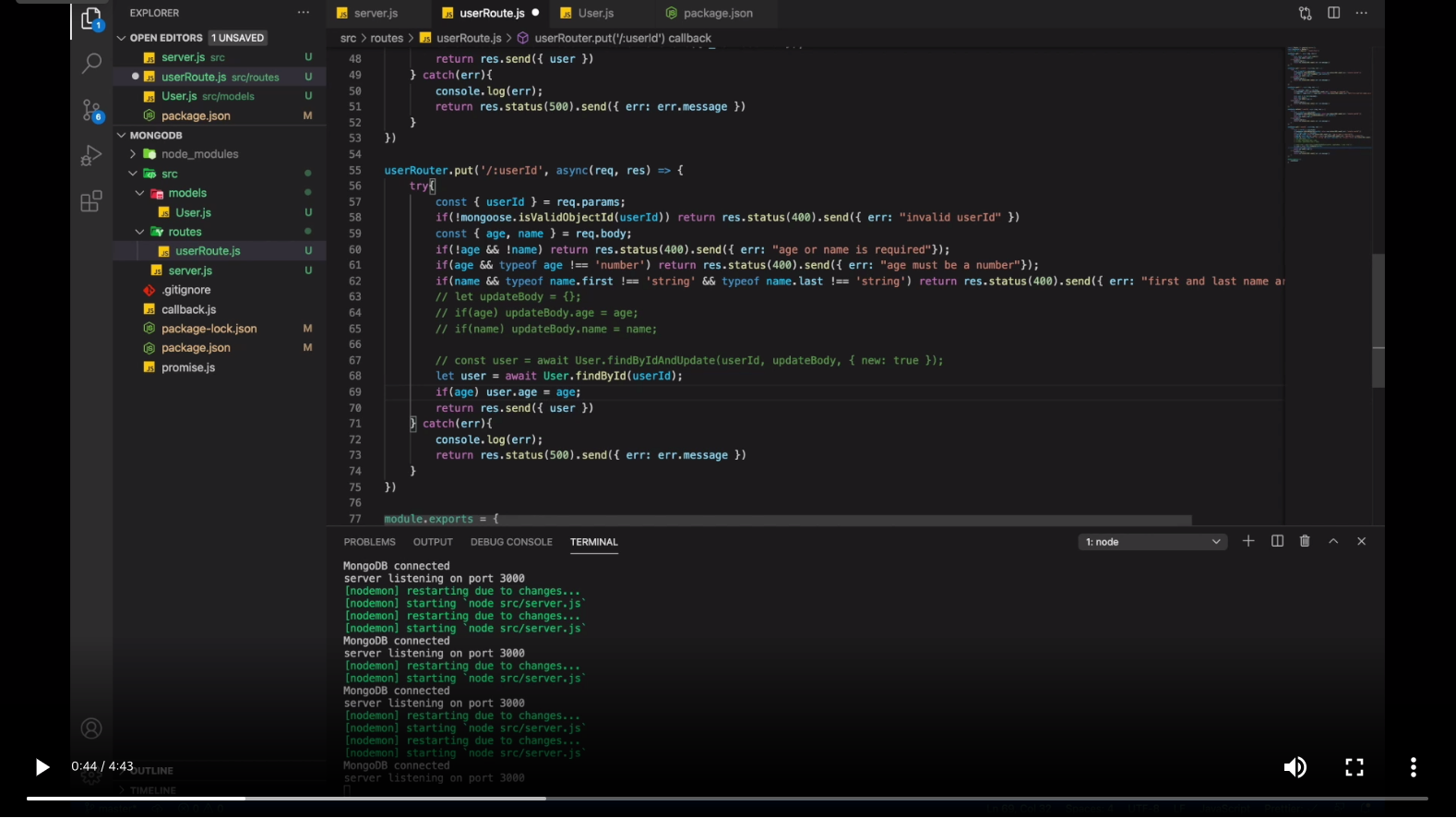

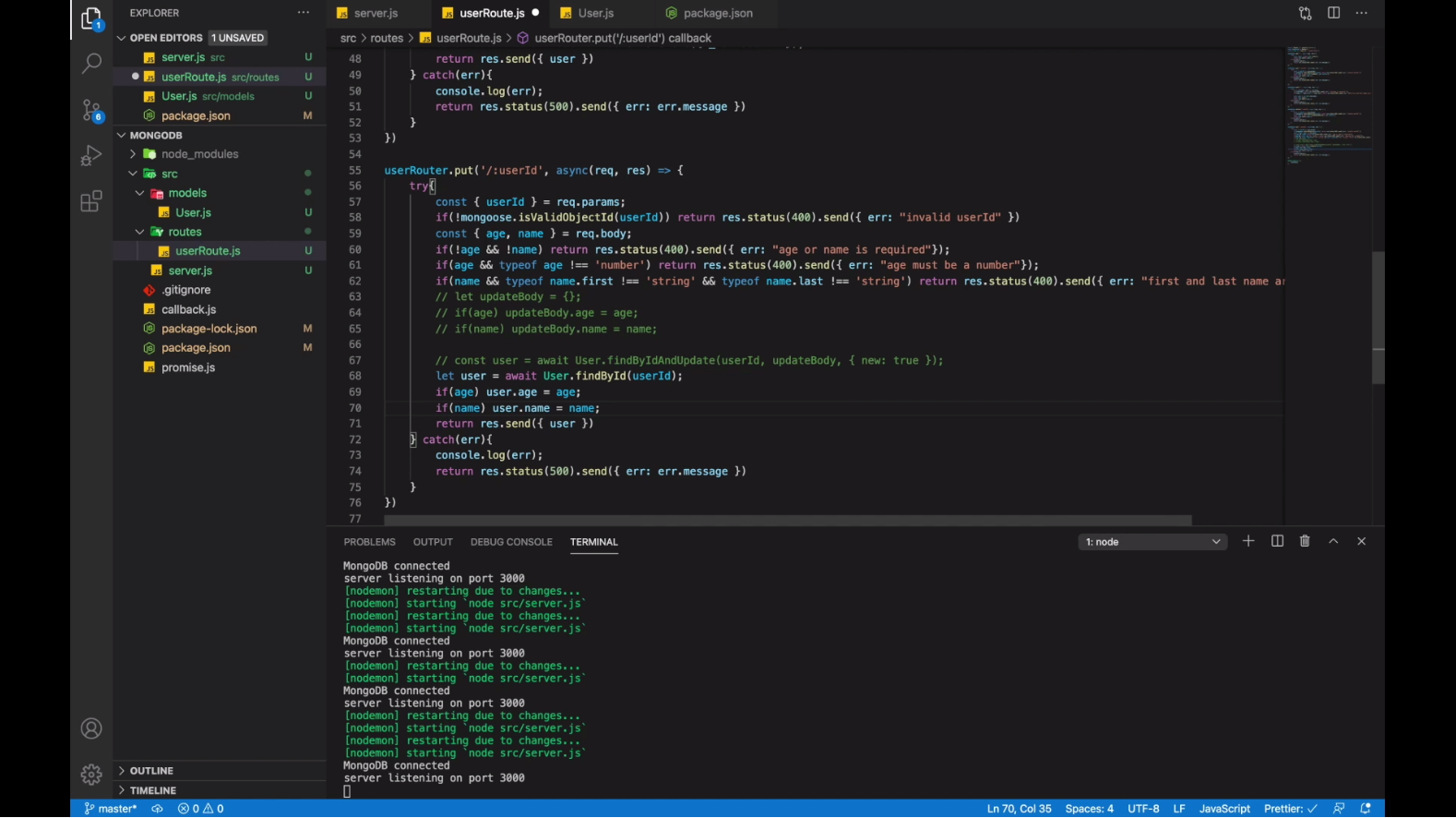

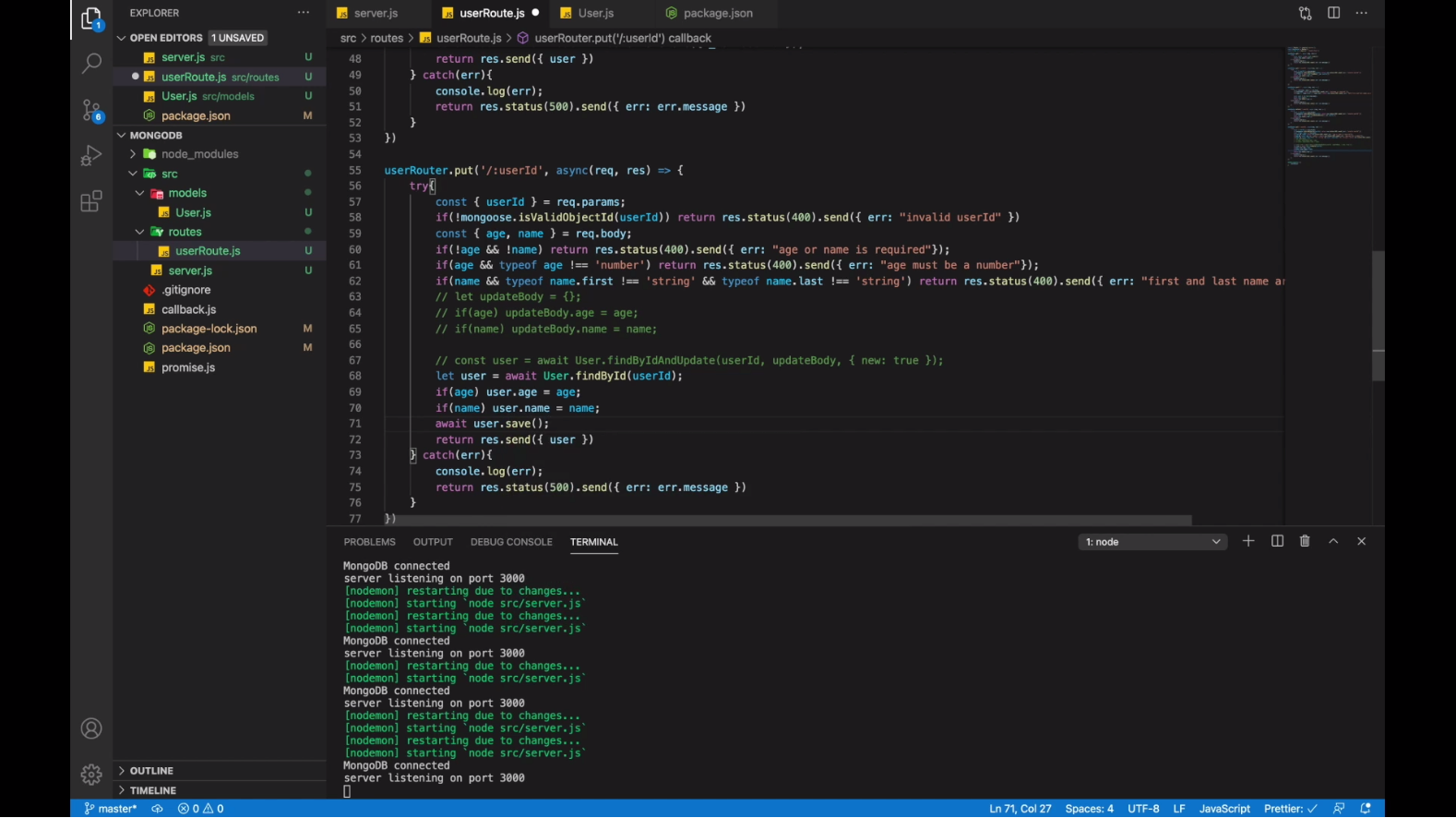

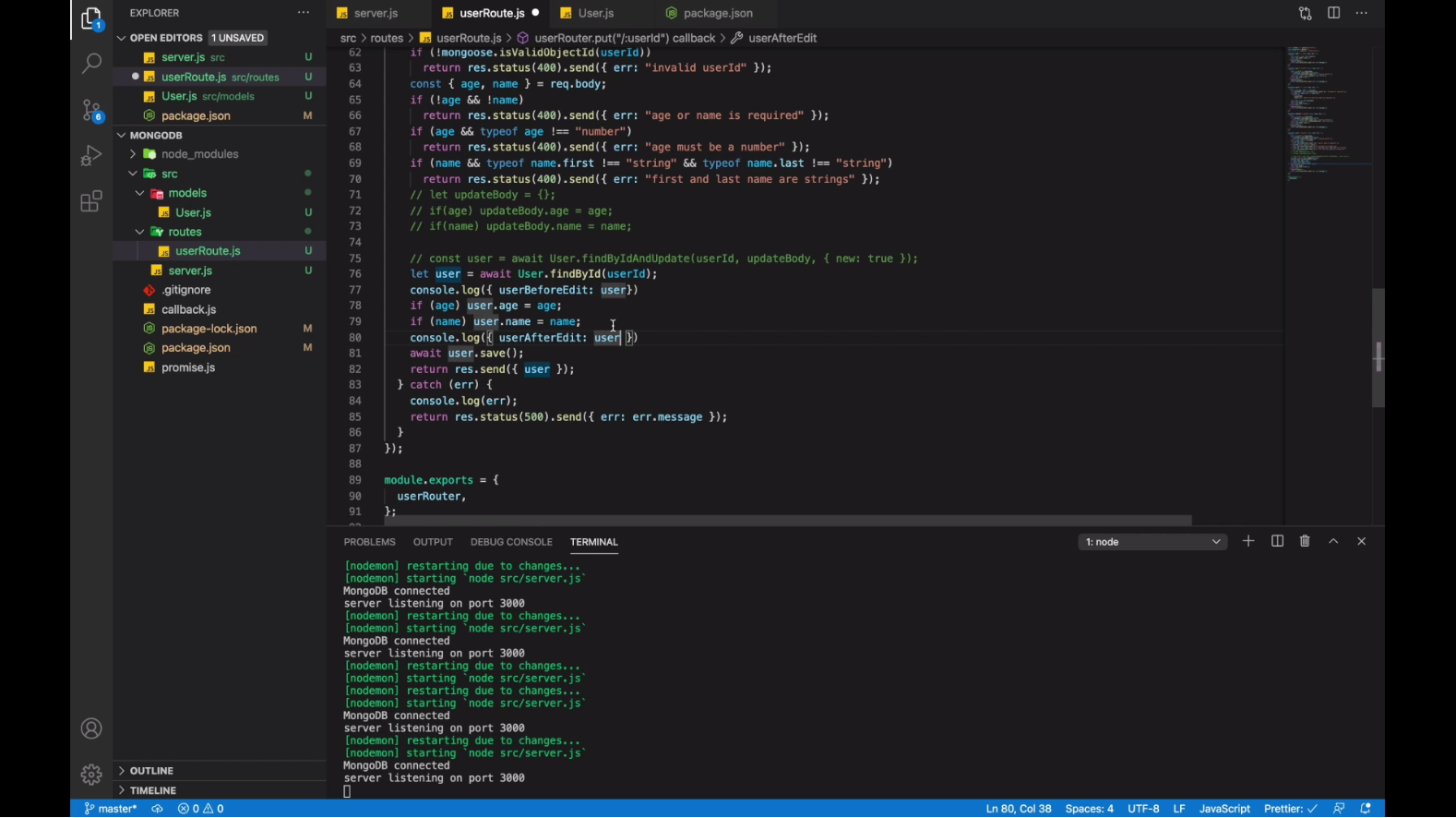

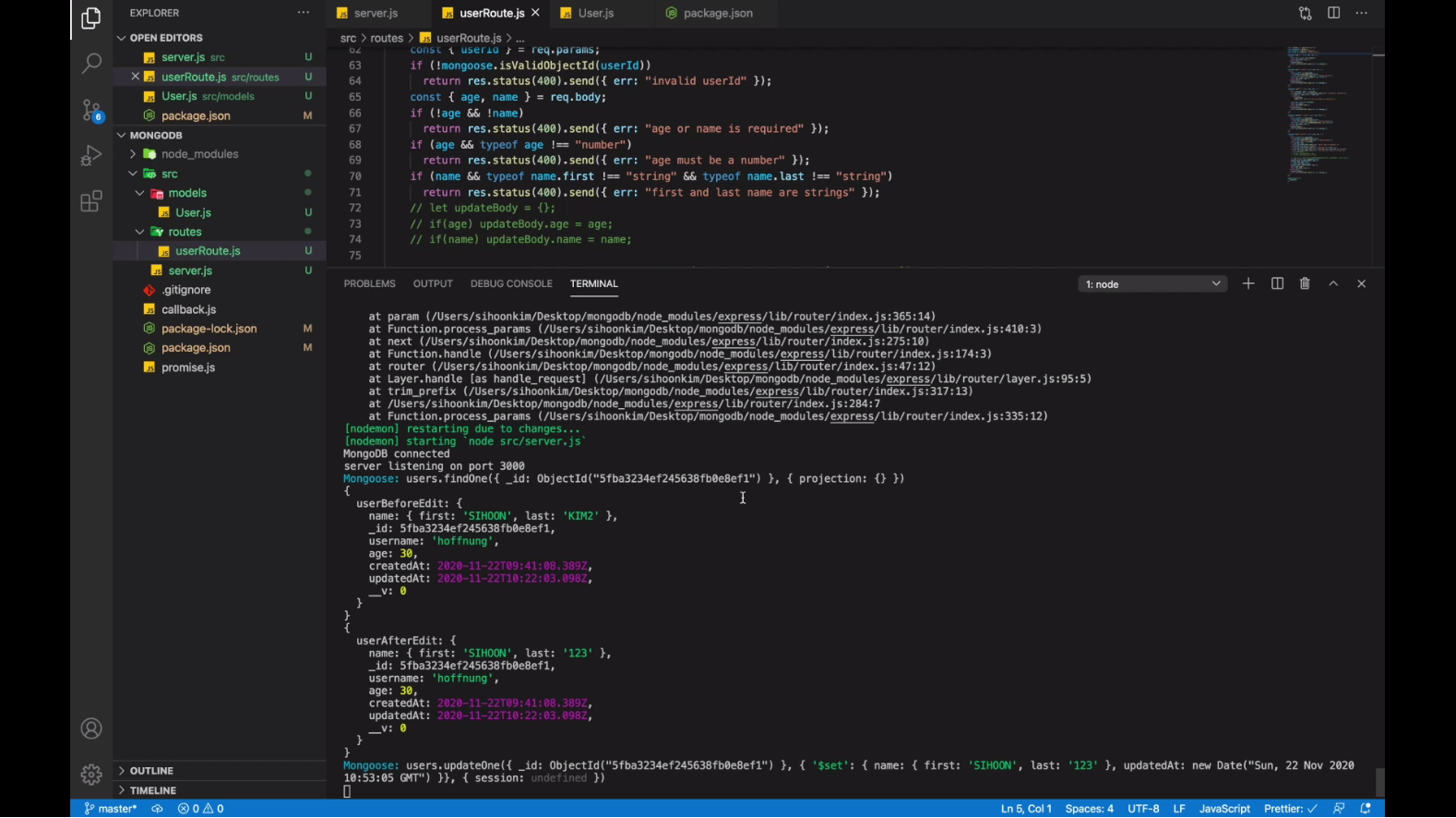

5.9 PUT/user/:userId

한가지 API를 더 만들어보겠습니다.

크게 4가지 있다고 했잖아요?

CRUD에서 1대1로 해당하는 GET(read)했고, POST(Create)했고, DELETE(Delete)했고.. 아직 안한 PUT(Update)를 해야됩니다.

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

// ...

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

데이터베이스 I/O 작업이 들어가므로 마찬가지로 async 키워드를 이용해 비동기 처리를 해주고

// src/server.js

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

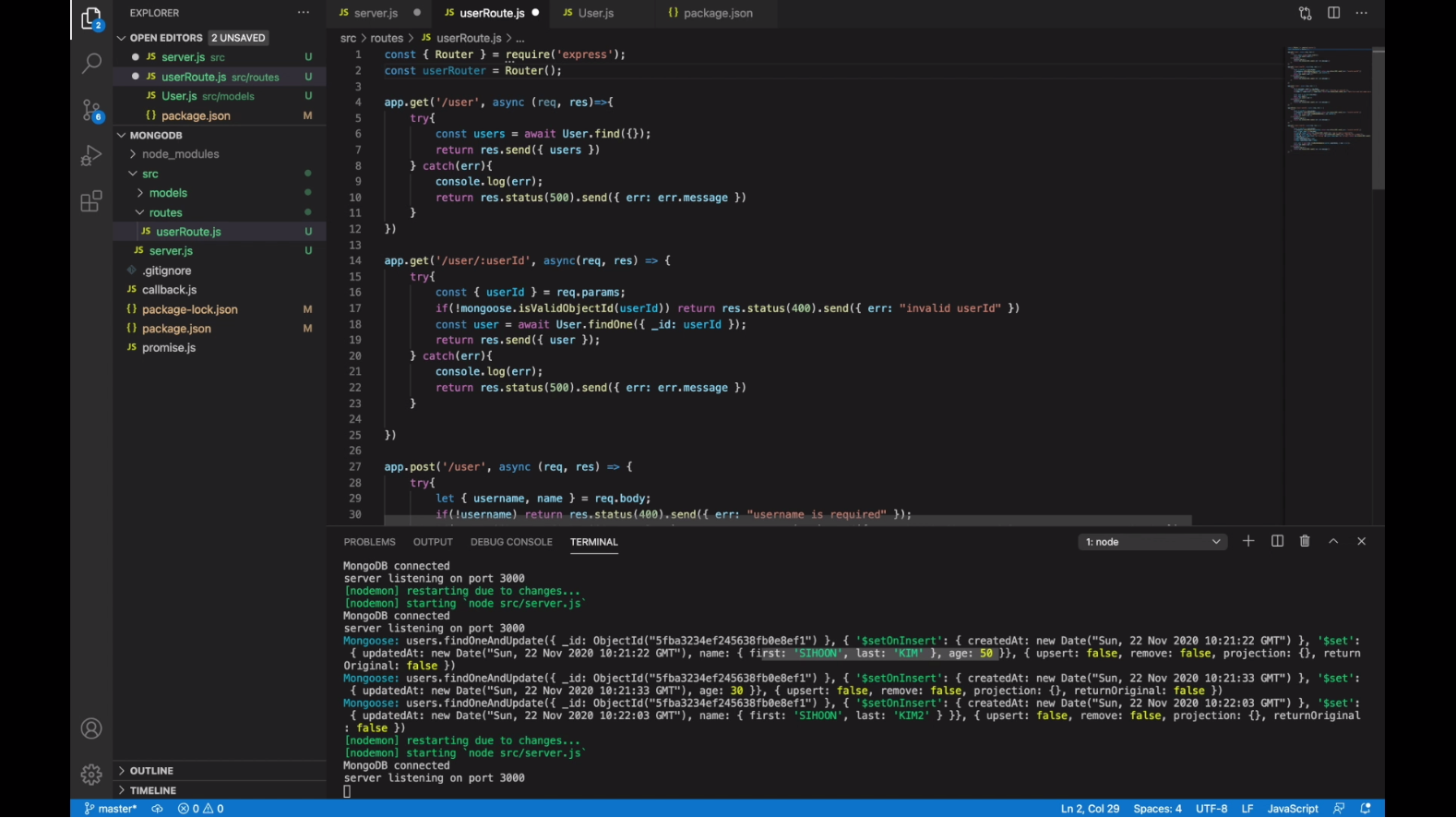

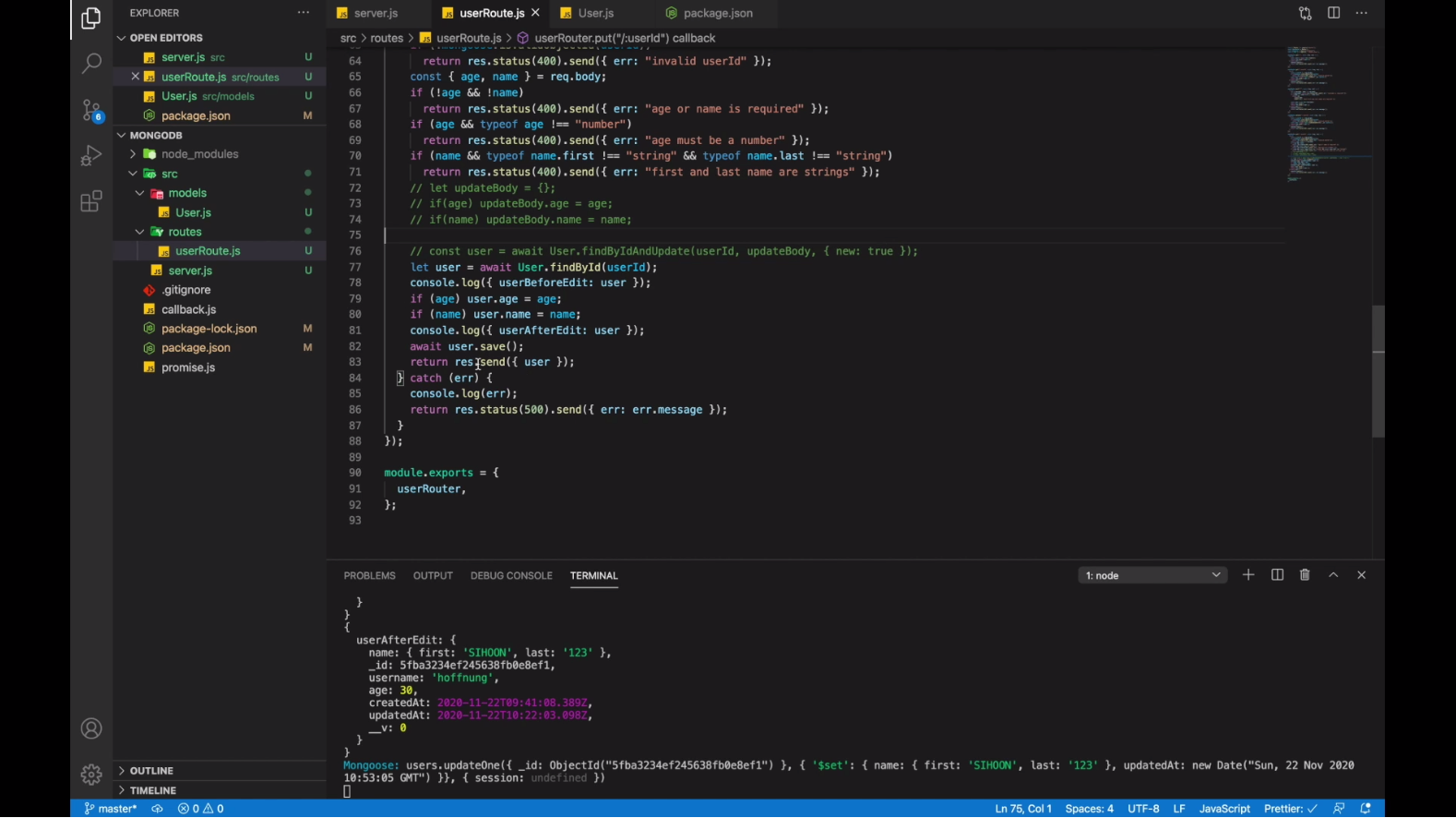

작성하다보면 위와 같이 반복적인 코드들이 생깁니다.

try catch문도 그렇고 검증하는 validation 코드들도 있고..

이를 미들웨어로도 할 수 있는데, 일단 이 강의는 mongoDB가 메인이니까 이대로 진행하도록 하겠습니다.

// src/models/User.js

const {Schema, model} = require('mongoose');

// Schema 첫번째 인자 : 해당 데이터 값의 정의

// Schema 두번째 인자 : 옵션

const UserSchema = new Schema({

username: {type: String, required: true, unique: true},

name: {

first: {type: String, required: true},

last: {type: String, required: true}

},

age: Number, // required: true 가 아니라면 이렇게 type만 넣을 수도 있다.

email: String,

}, {

timestamps: true // createdAt(생상한 시간)을 자동으로 넣어준다.

// 그리고 update할 때마다 updateAt이라는 키를 수정해준다.

// 언제 생성되고 언제 수정되었는지를 전부 자동으로 넣어준다.

})

// 위와 같이 만들었으면 mongoose한테 알려줘야된다.

const User = model('user', UserSchema); // 몽구스에 알려주는 것이다. user라는 콜렉션을 만들거야. 그리고 그 콜렉션은 위와 같은 데이터형태를 가지고 있어.

// 실제 콜렉션은 users 라는 이름으로 뒤에 s가 붙어서 생성이 된다.

module.exports = { User };

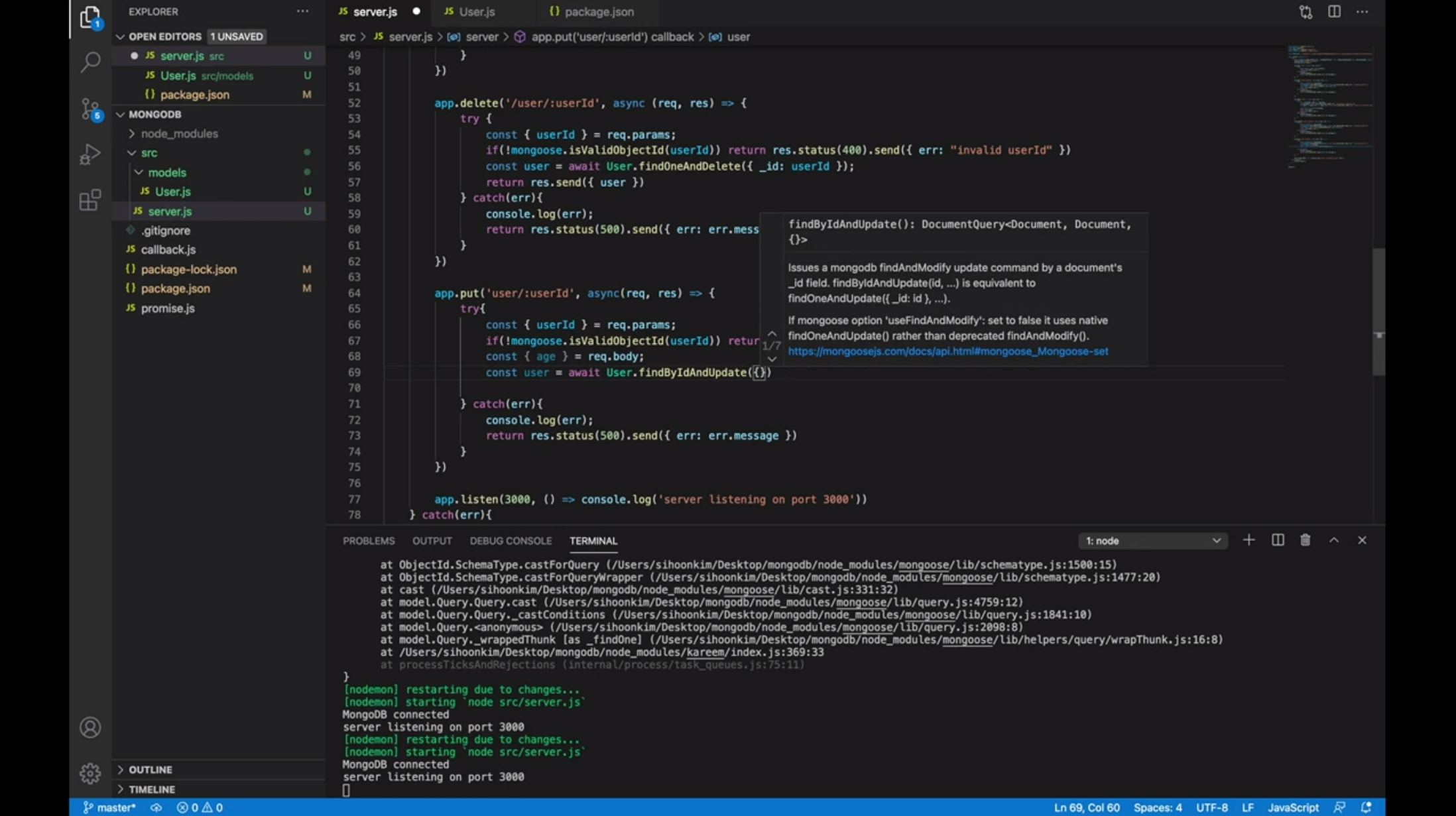

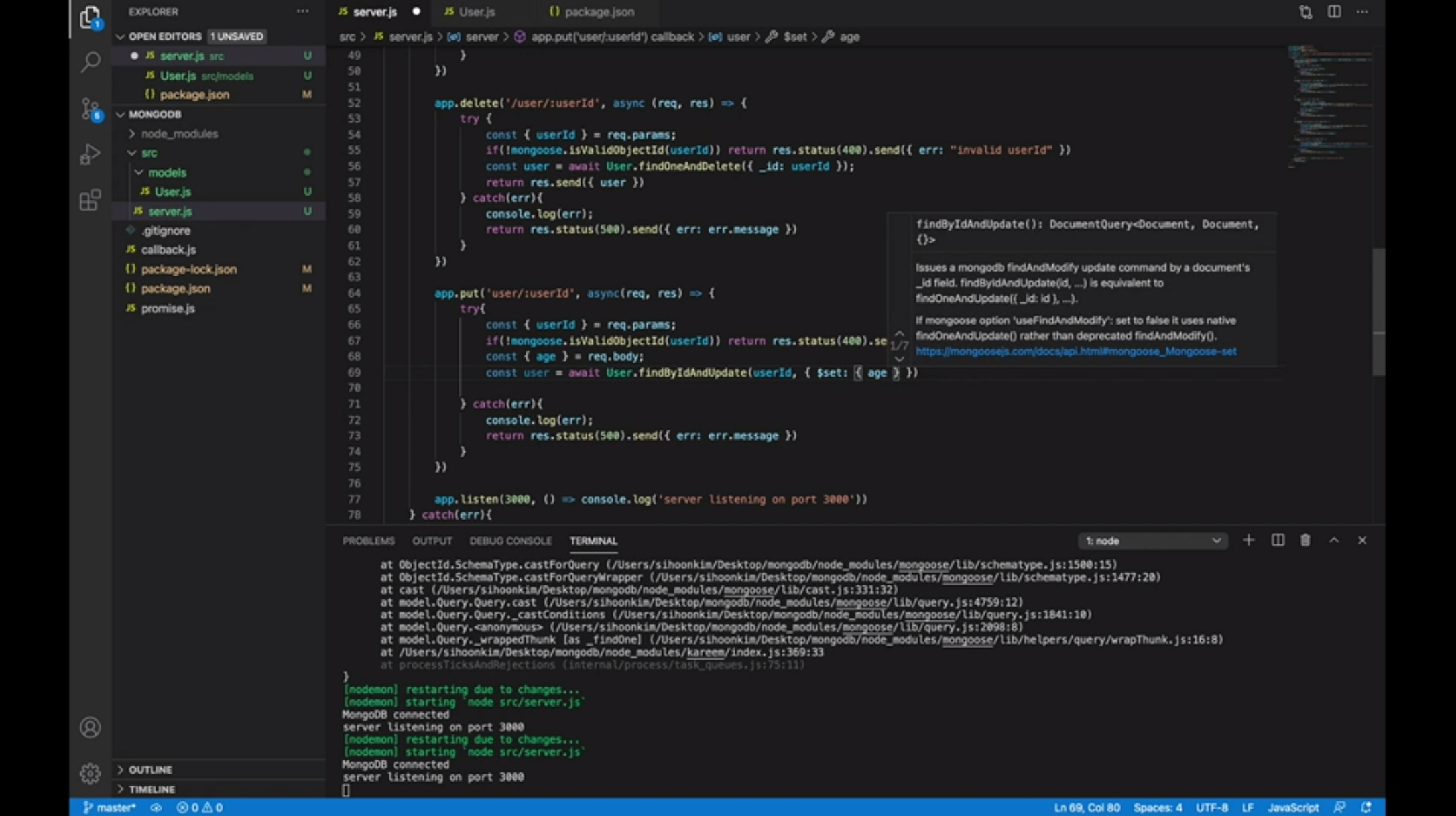

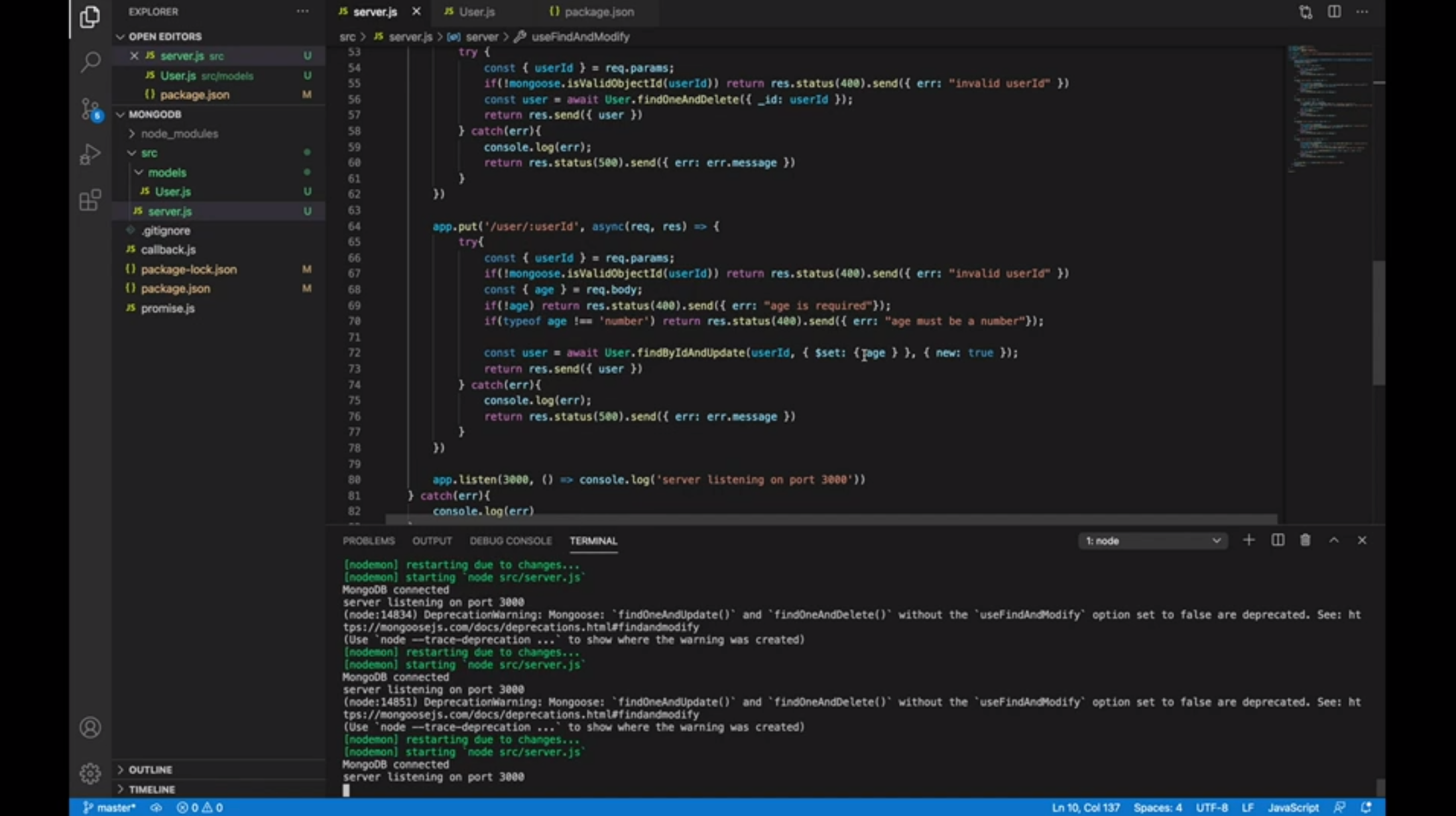

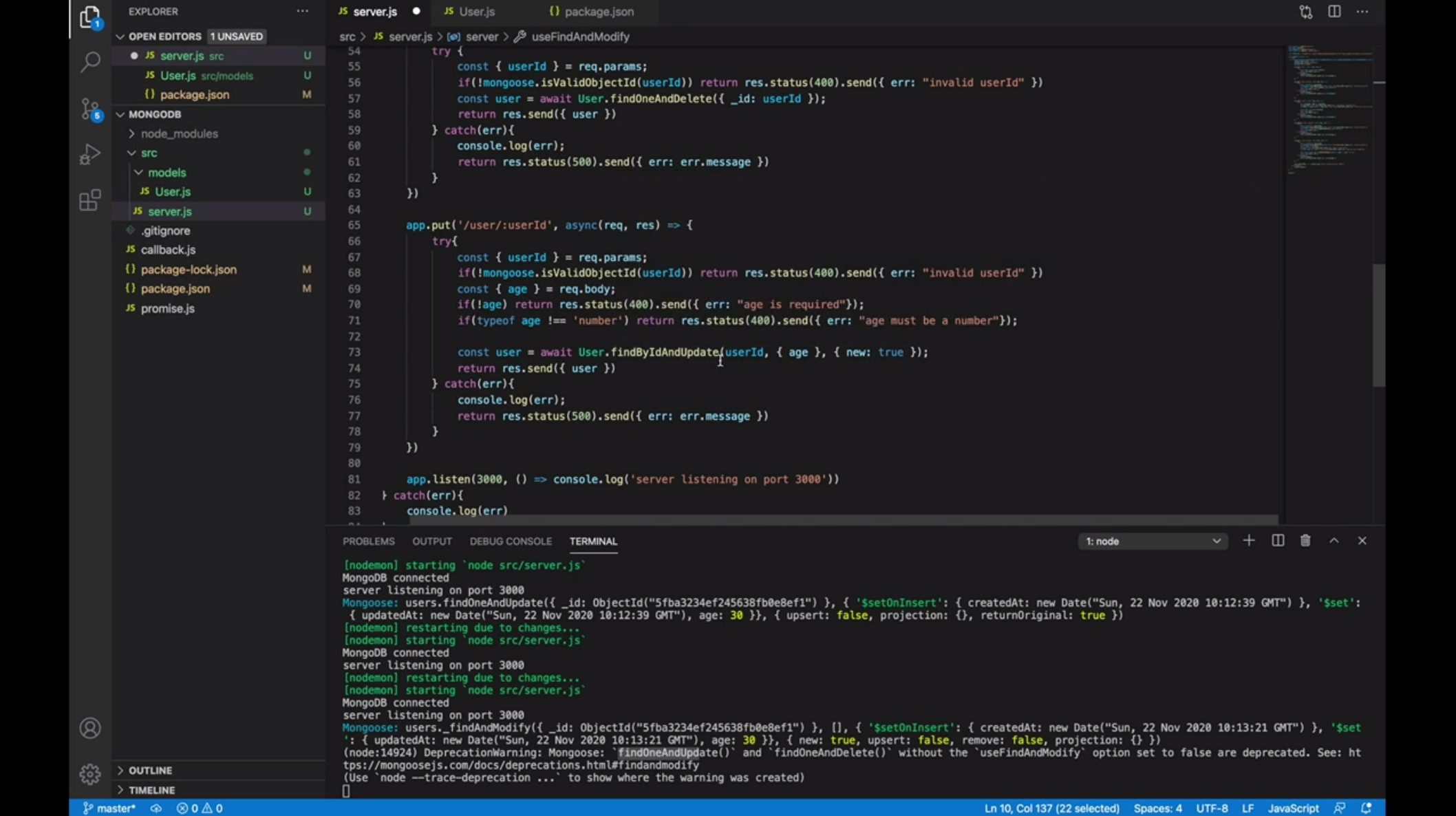

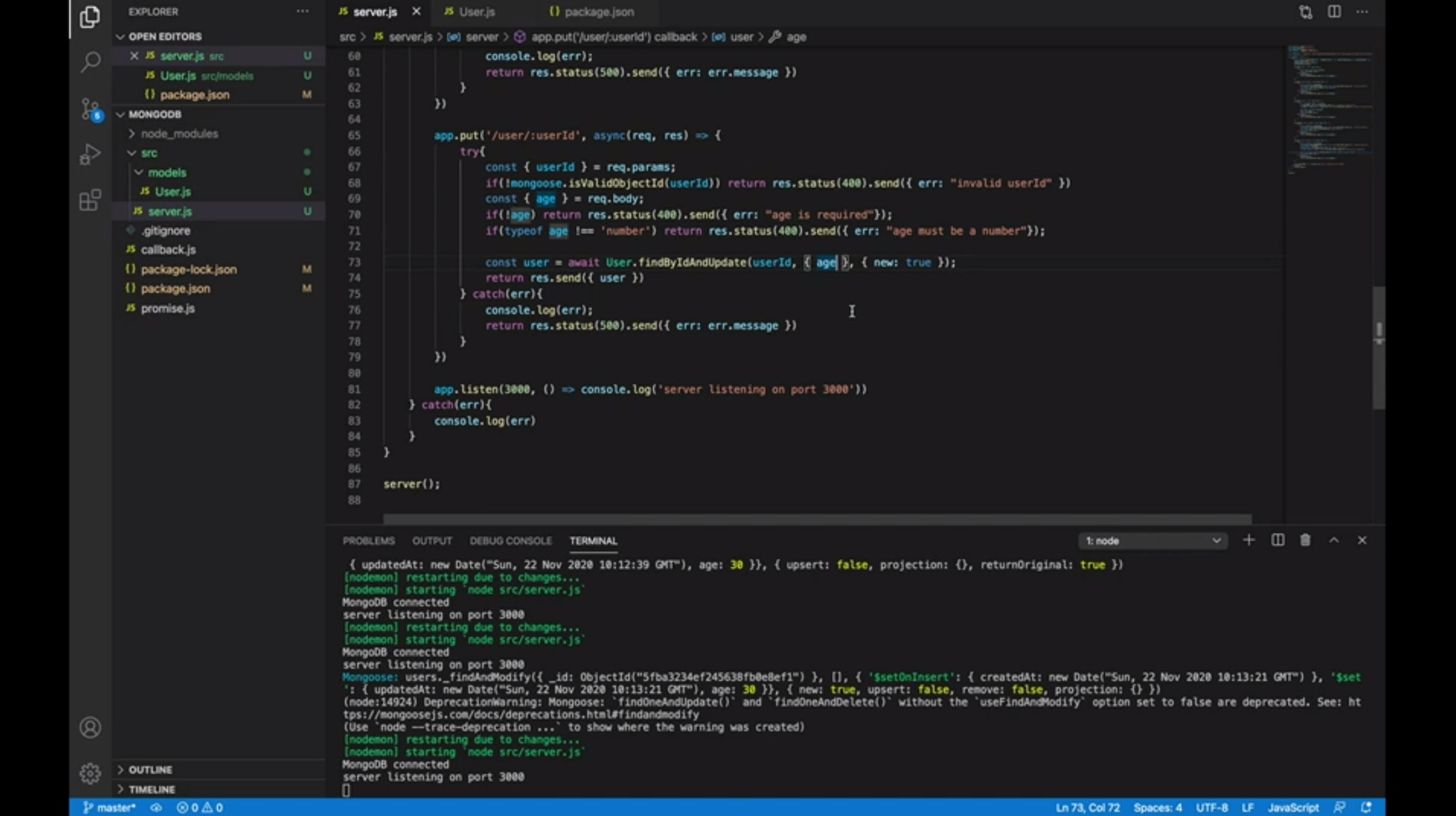

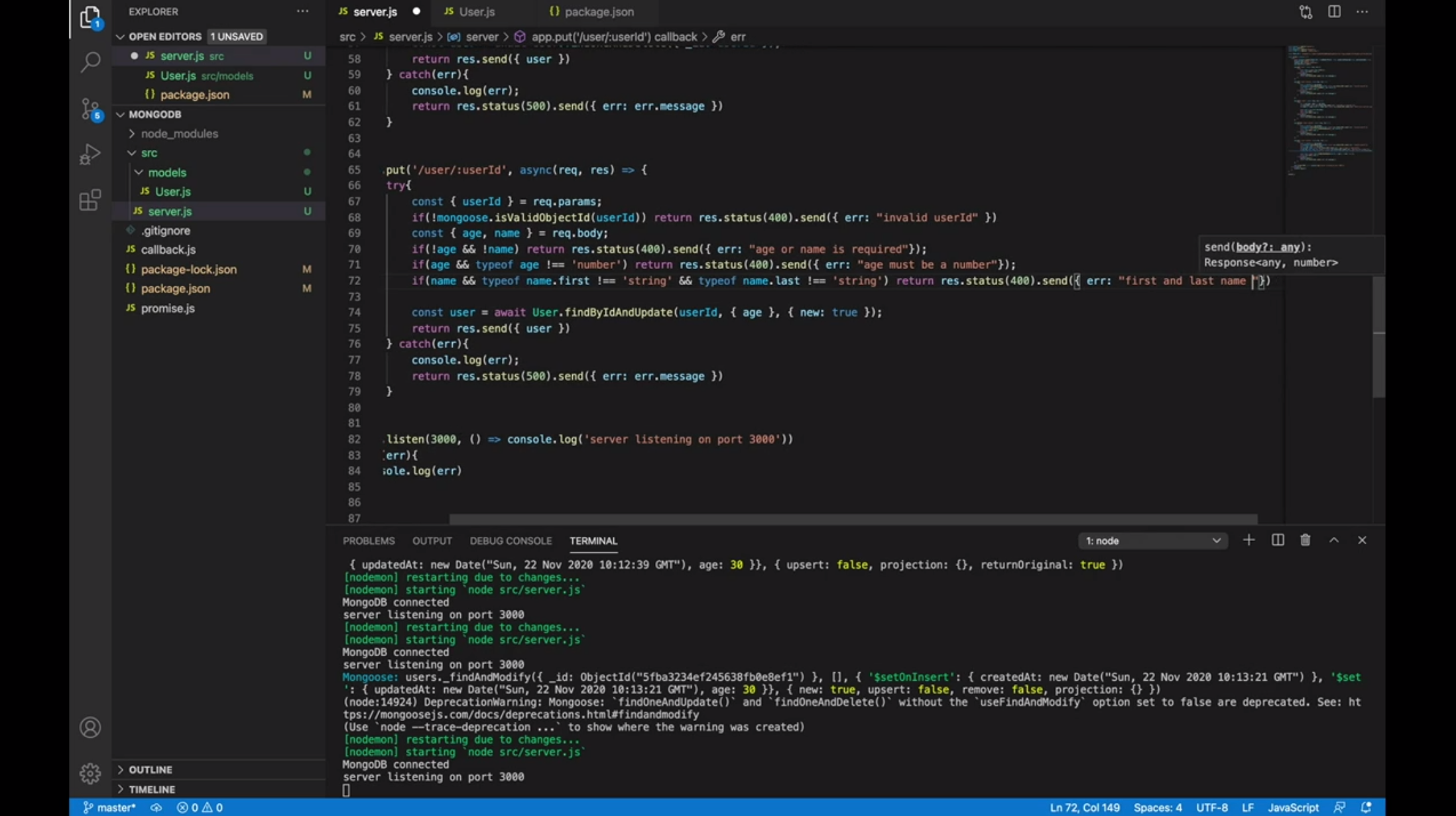

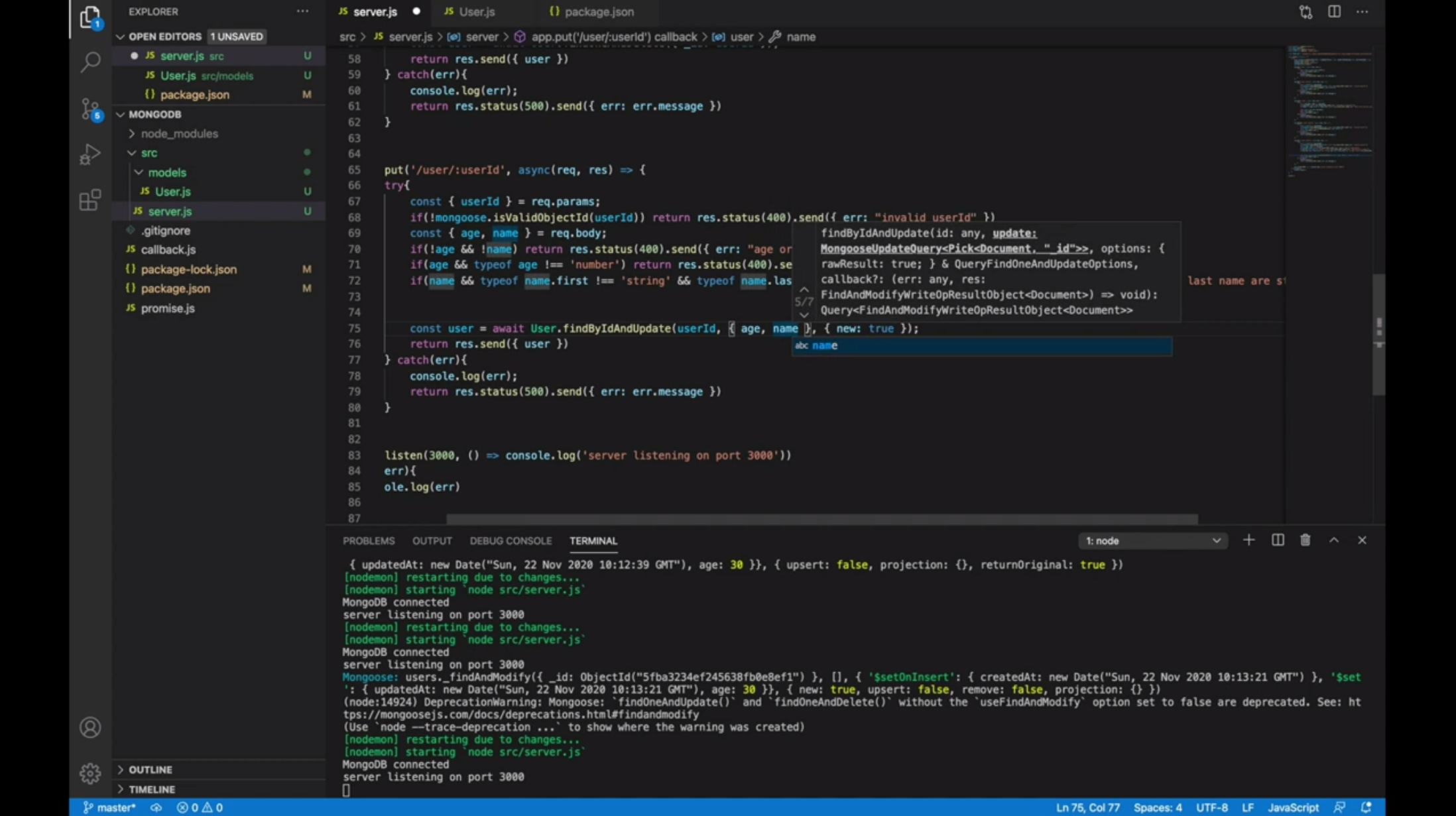

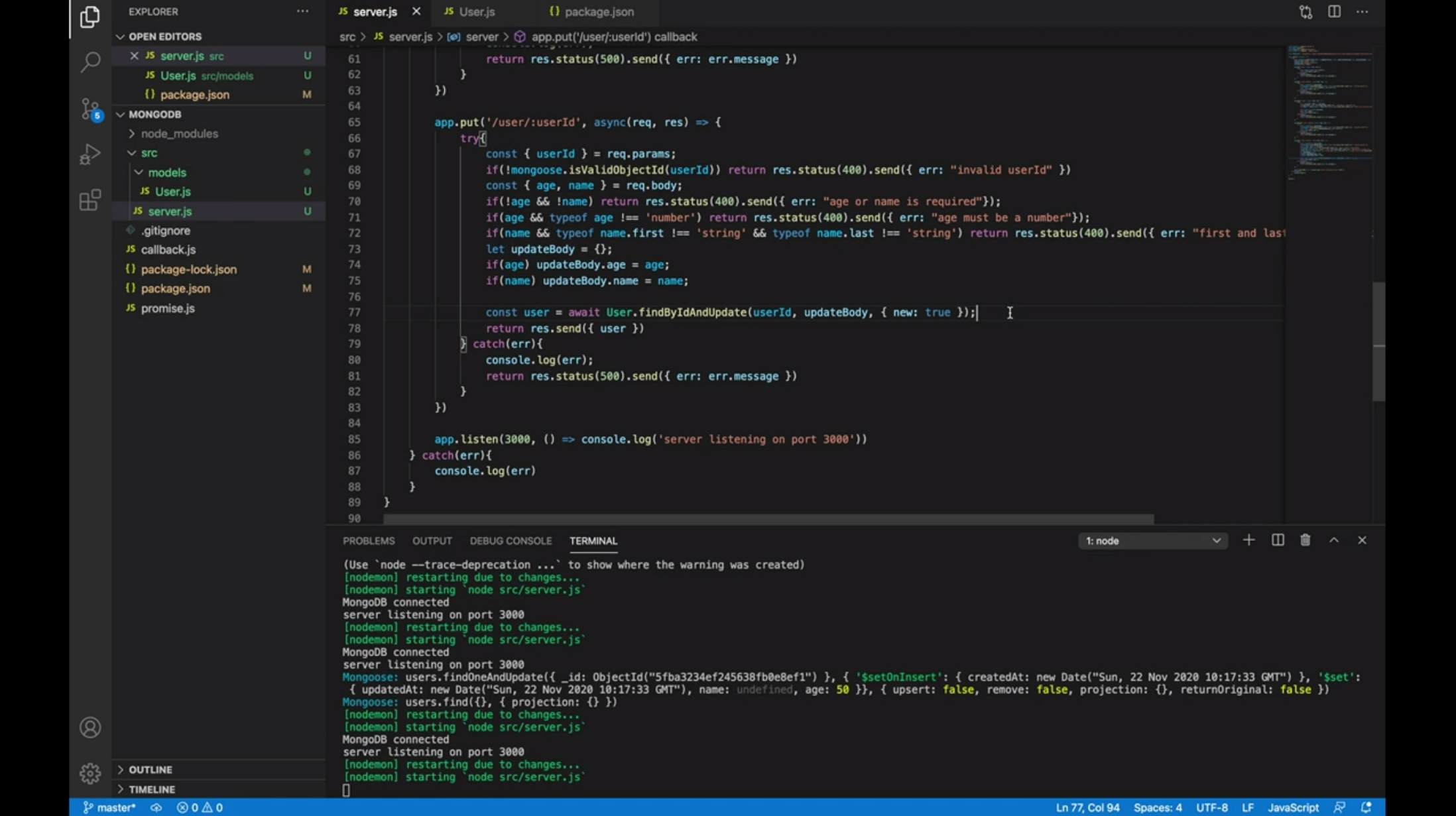

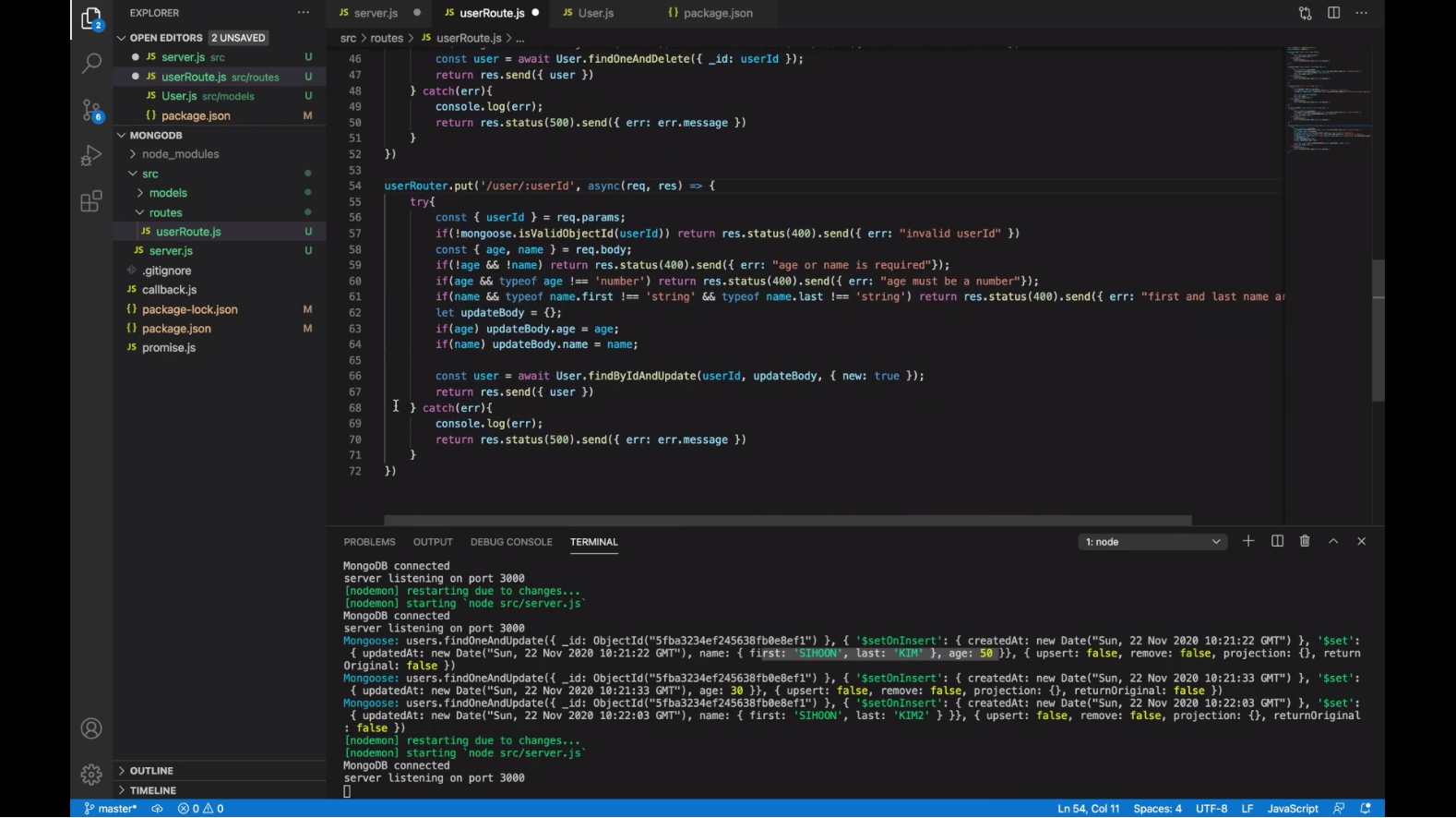

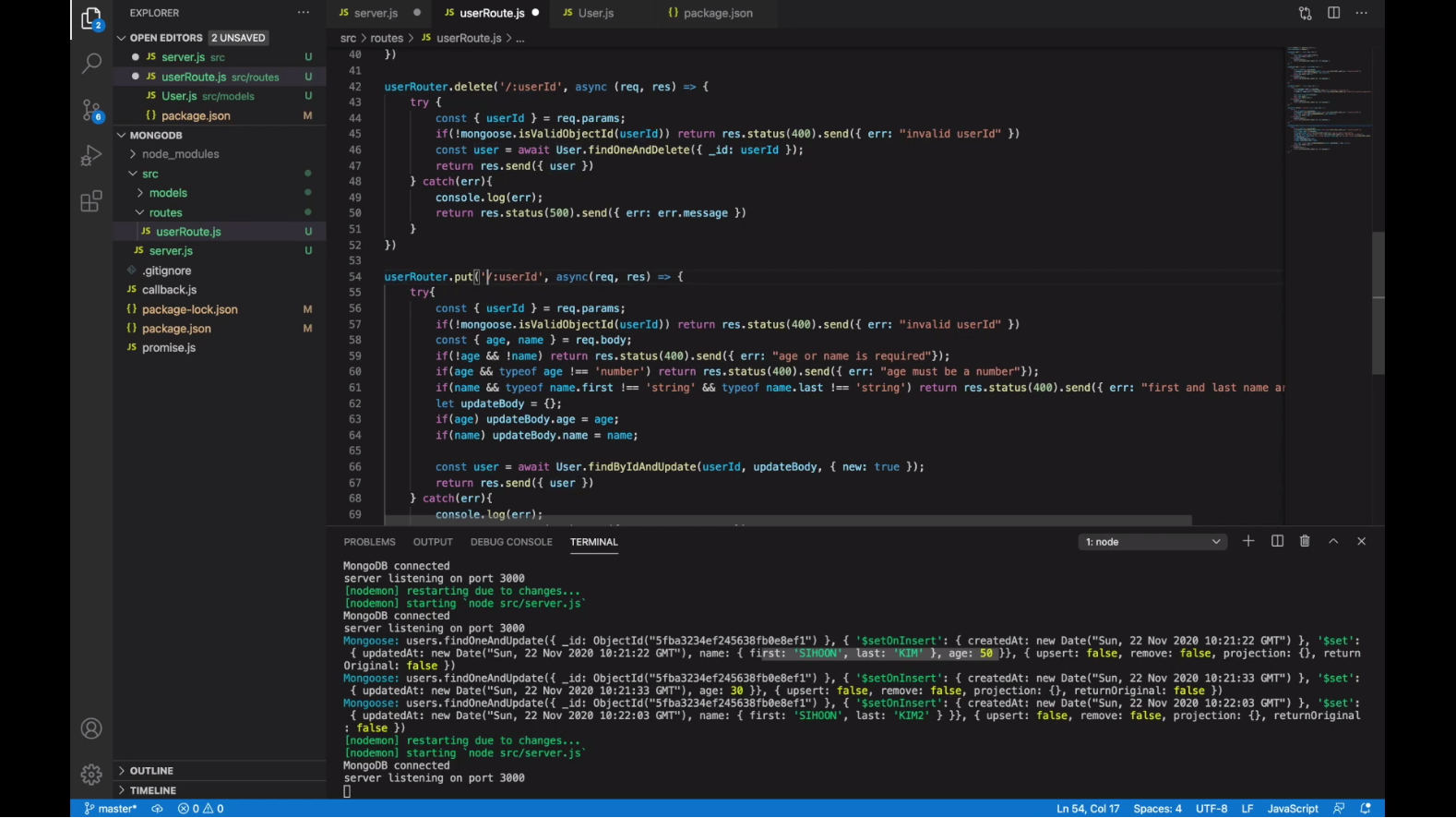

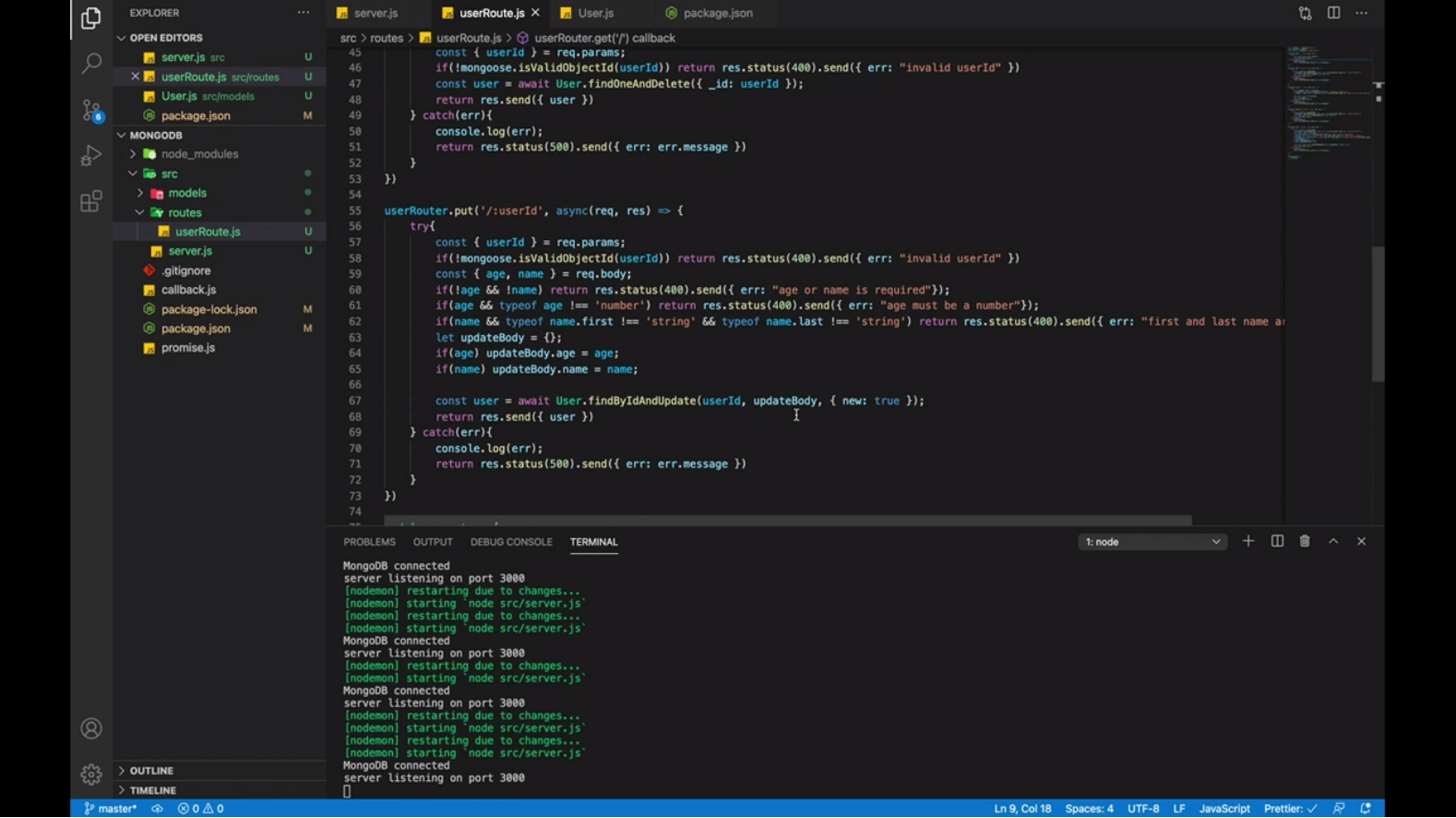

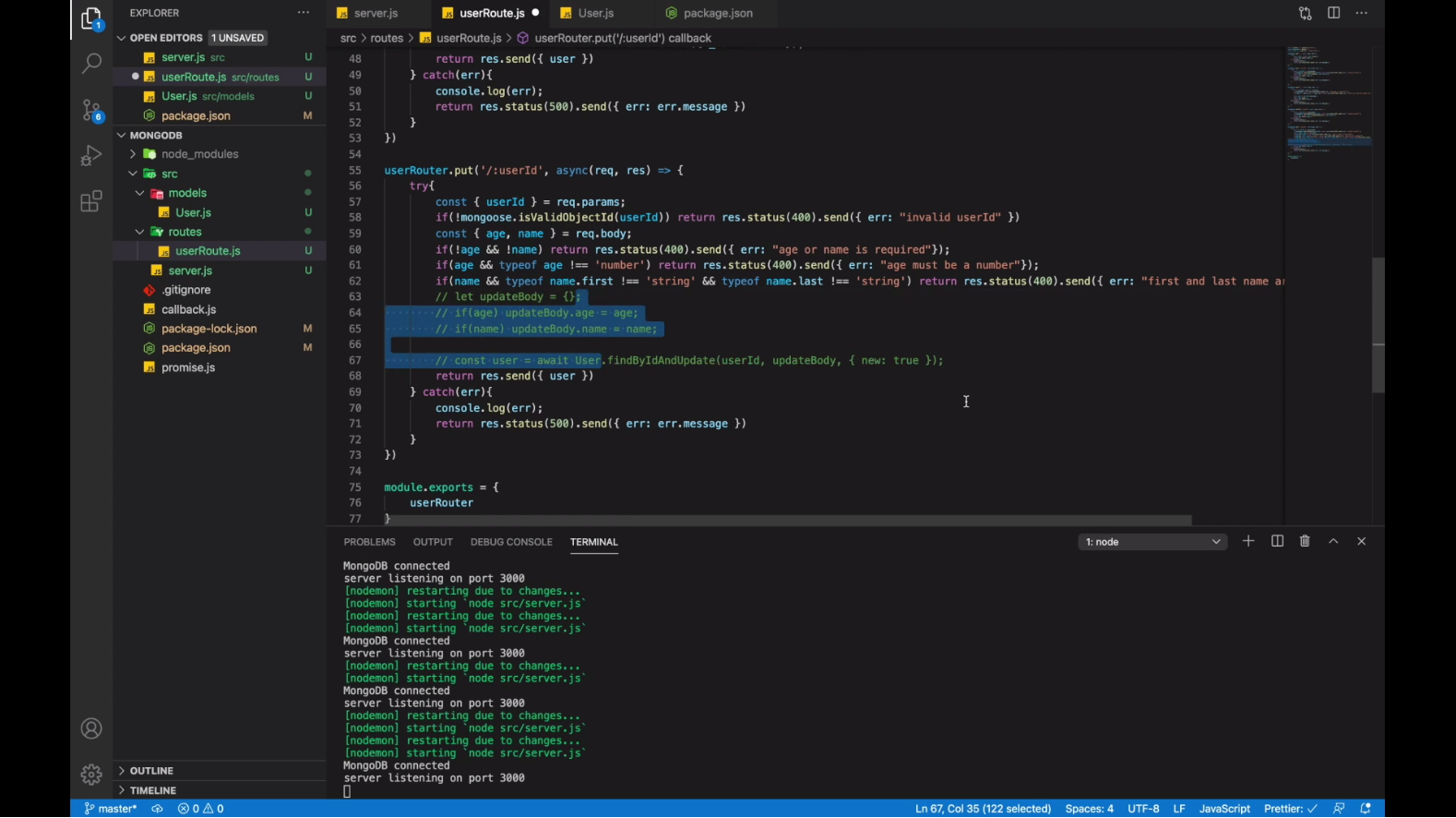

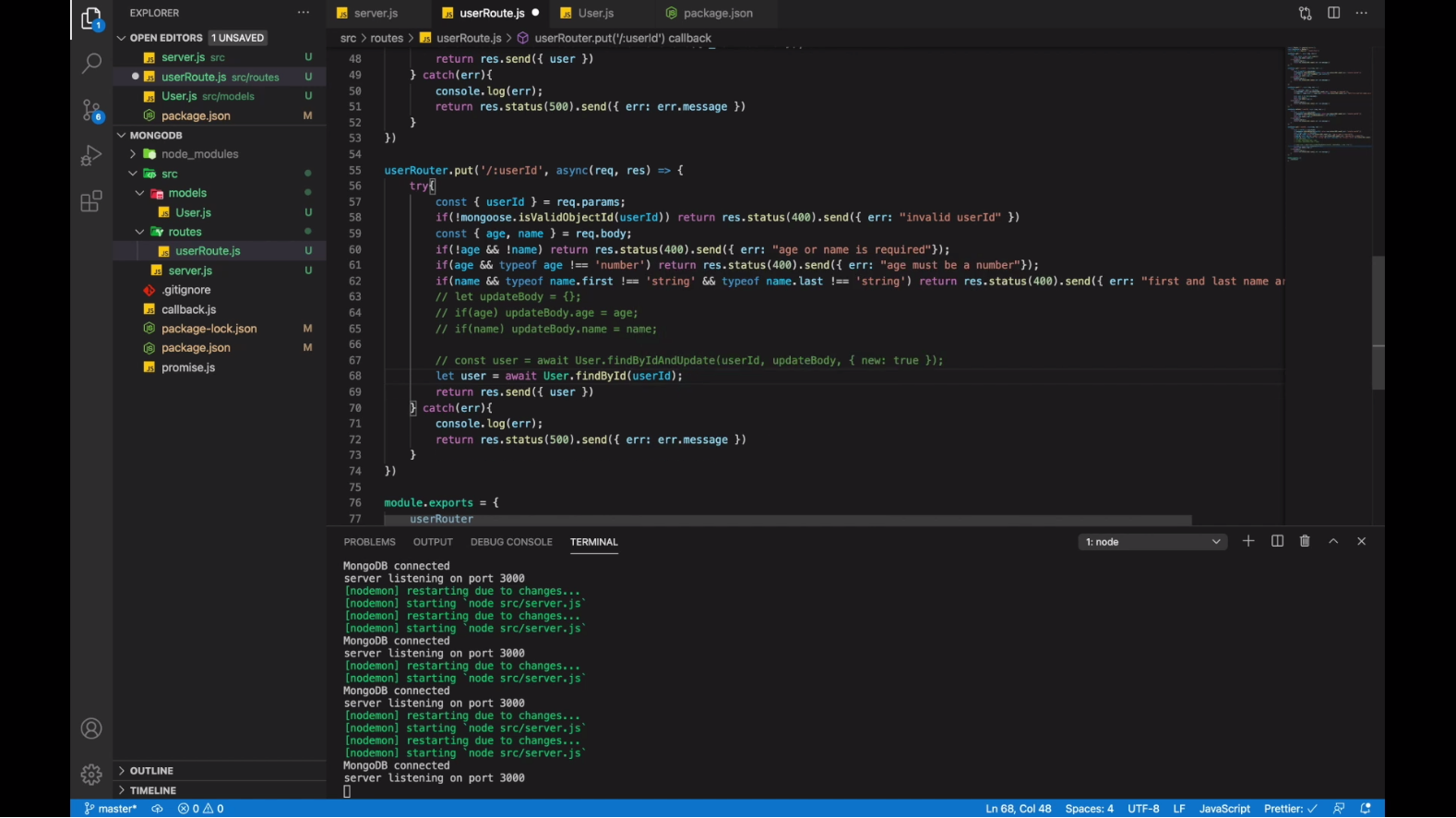

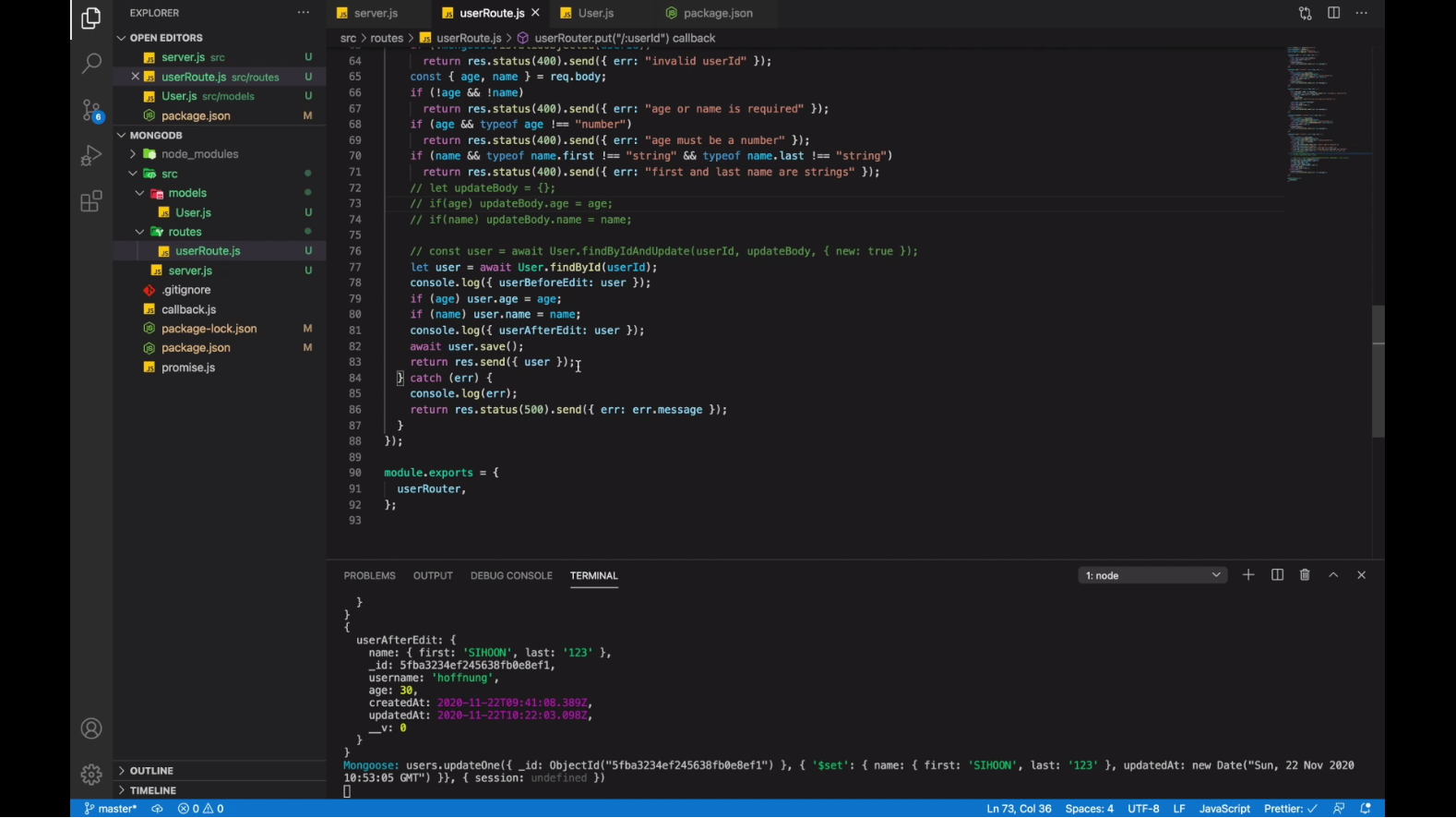

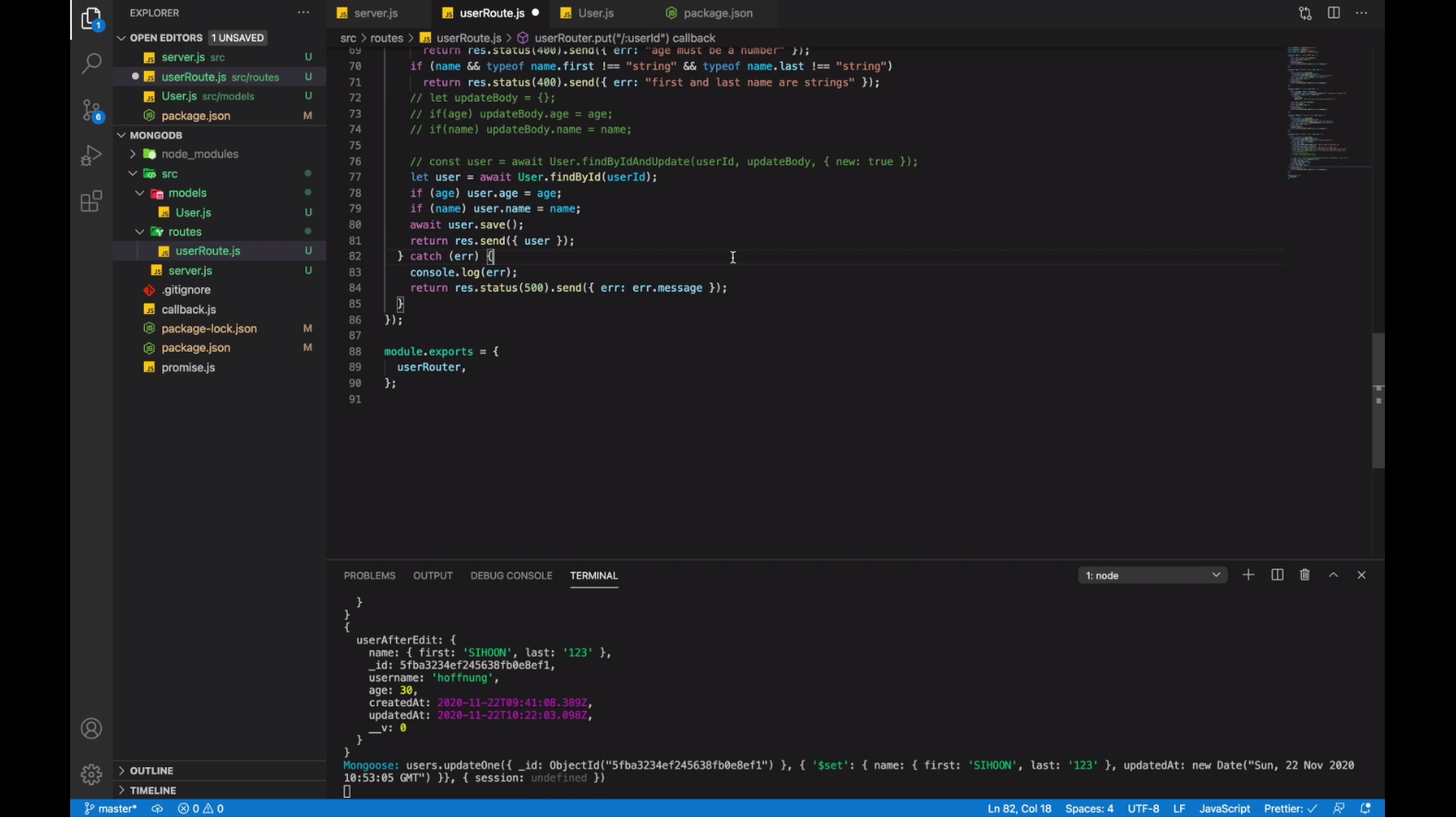

Update 기능으로 username은 못 바꾼다고하고, 바꾸려면 name, age, email 정보를 바꿀건데, 일단 age만 바꾸는 것으로 만들어보겠습니다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

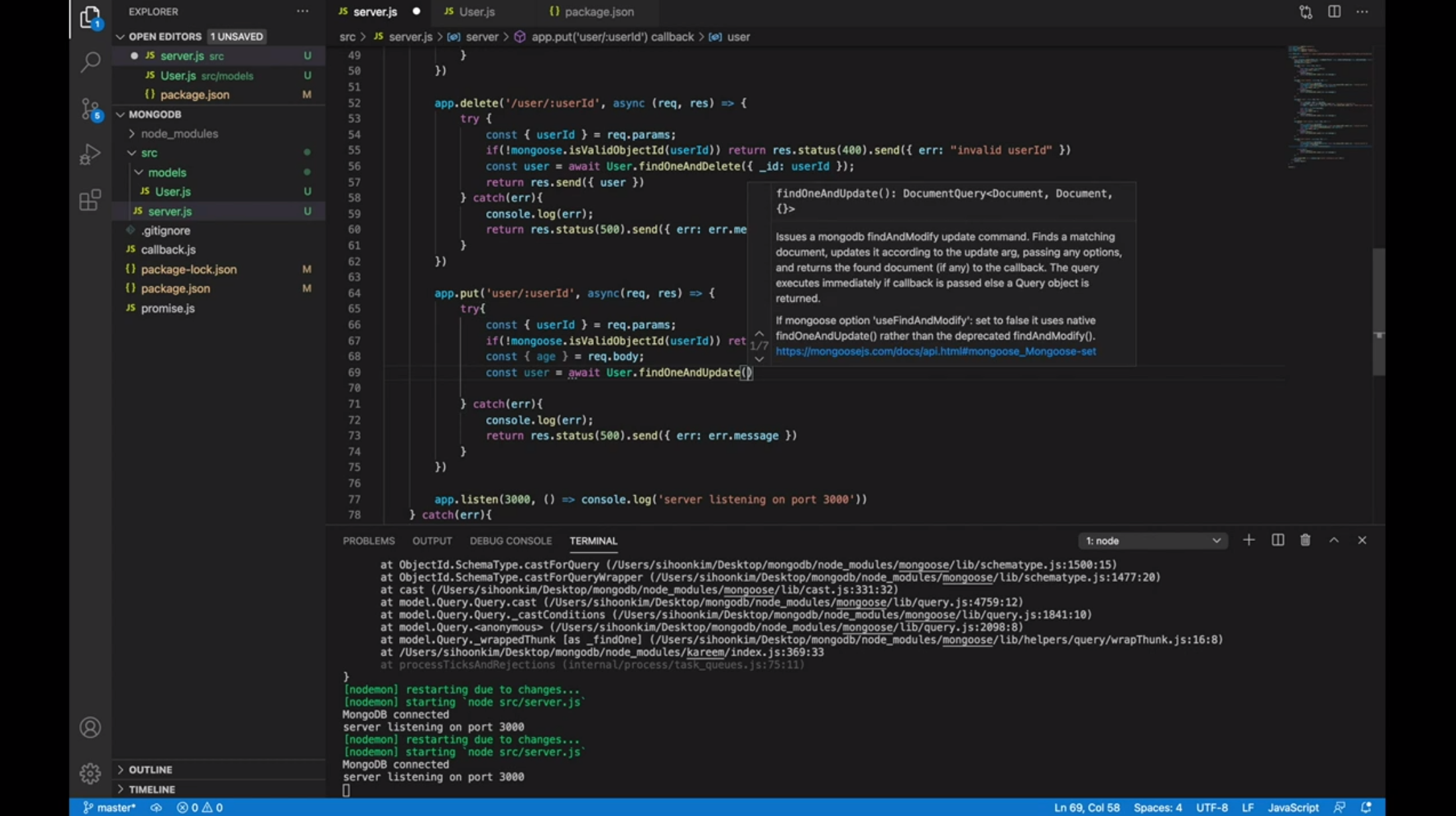

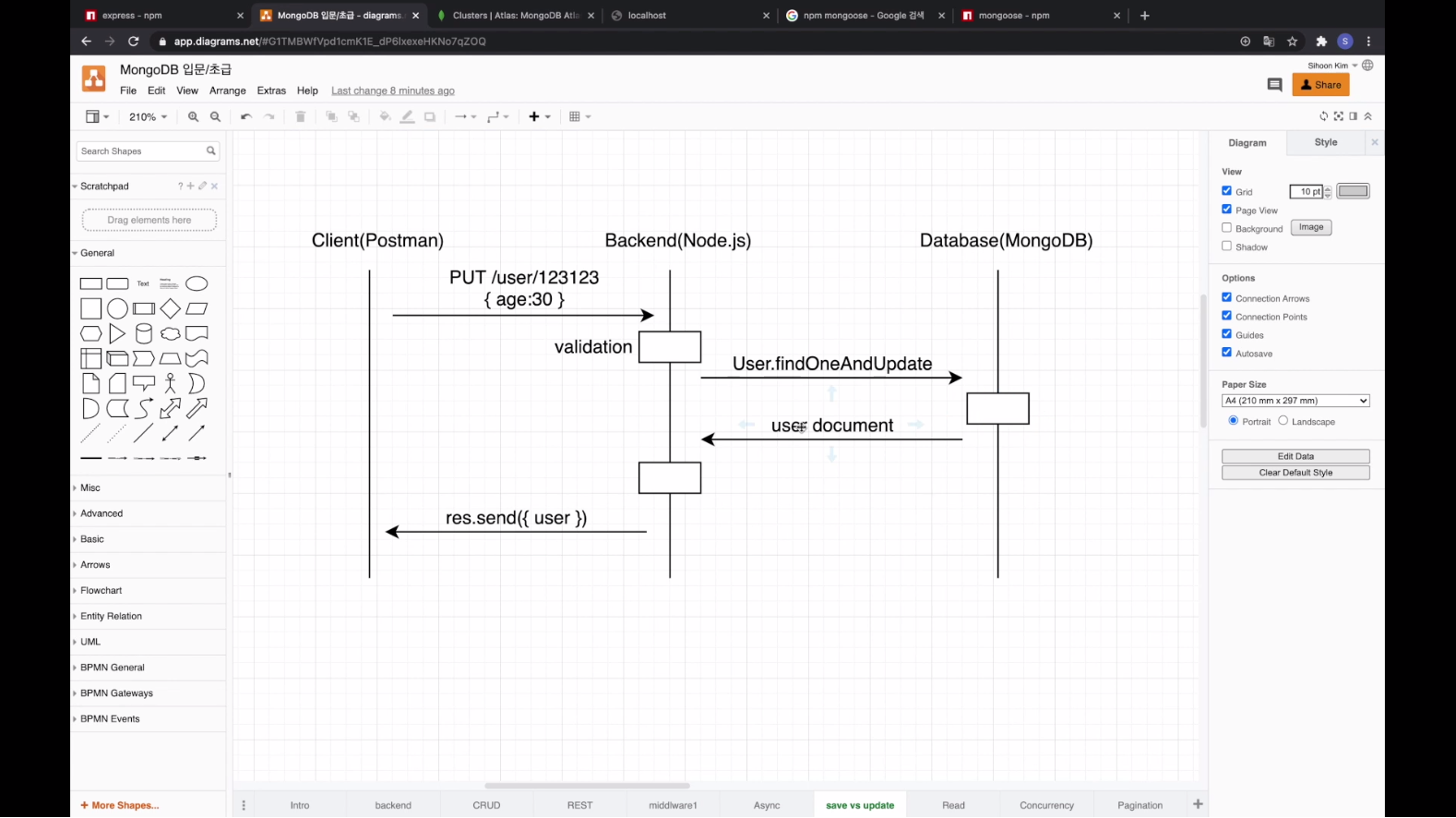

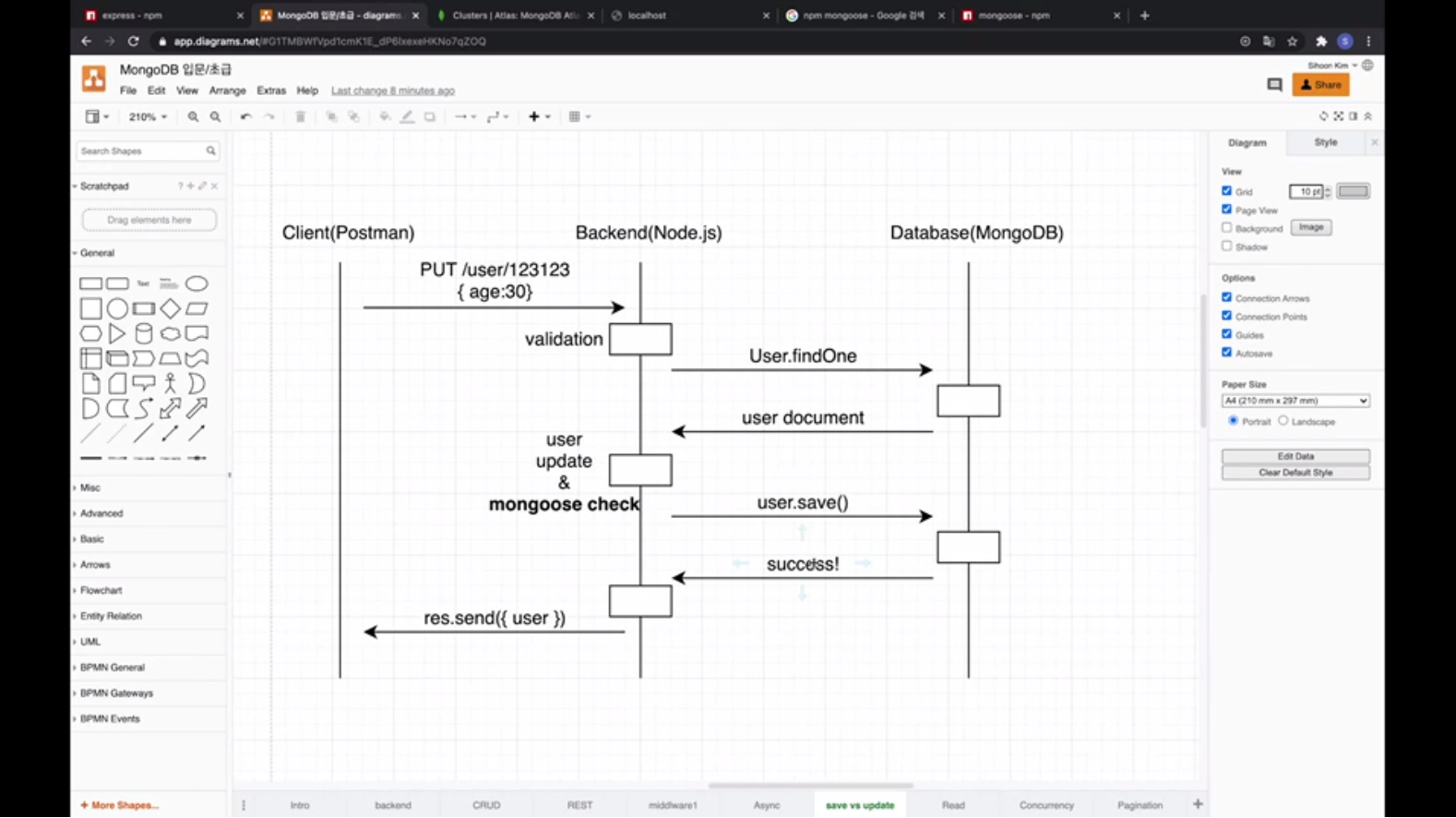

const user = await User.findOneAndUpdate(); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주시고..

이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록하겠습니다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

const user = await User.findOneAndUpdate(); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

// 이것은 차이가 뭐냐면,

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

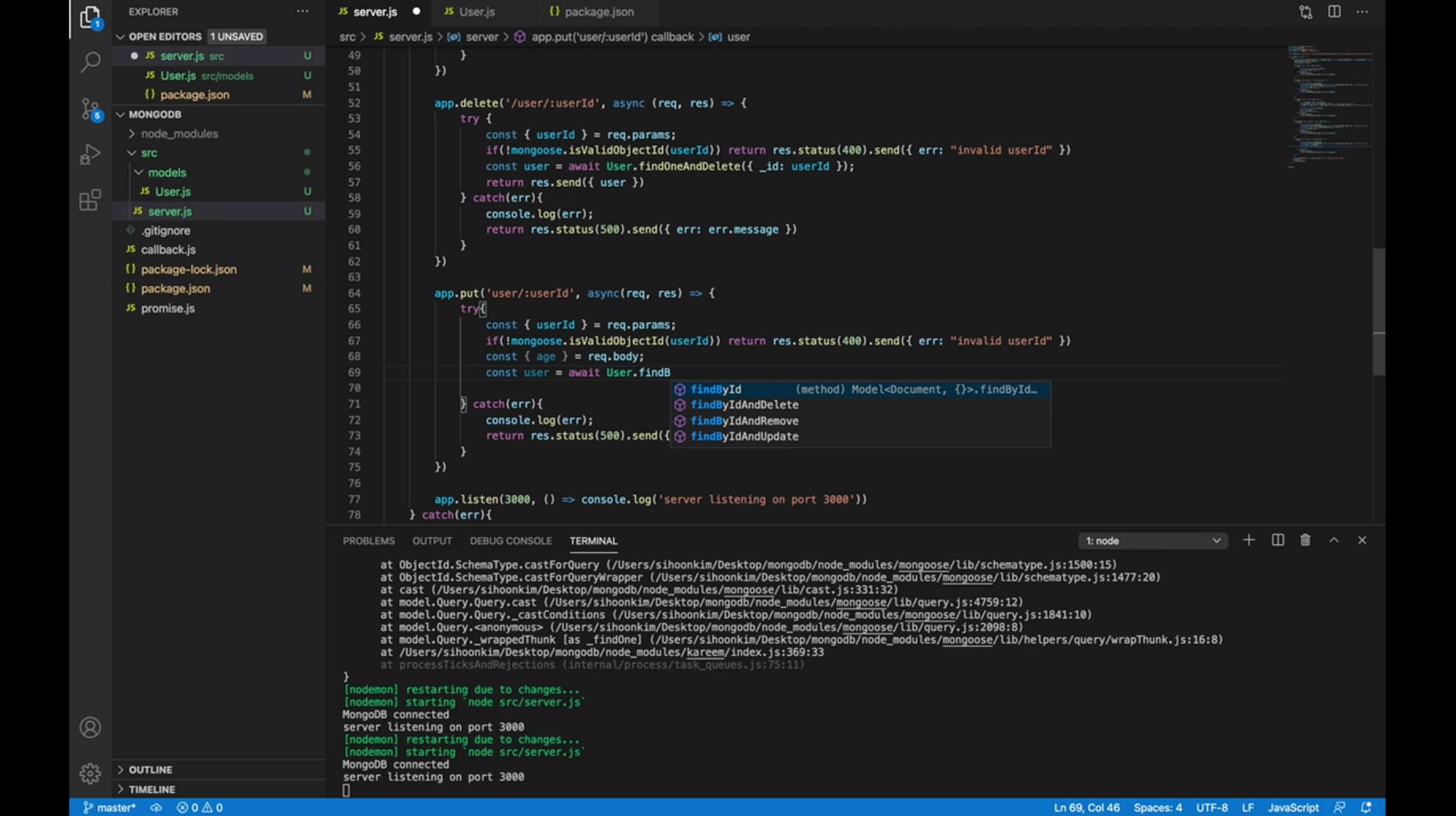

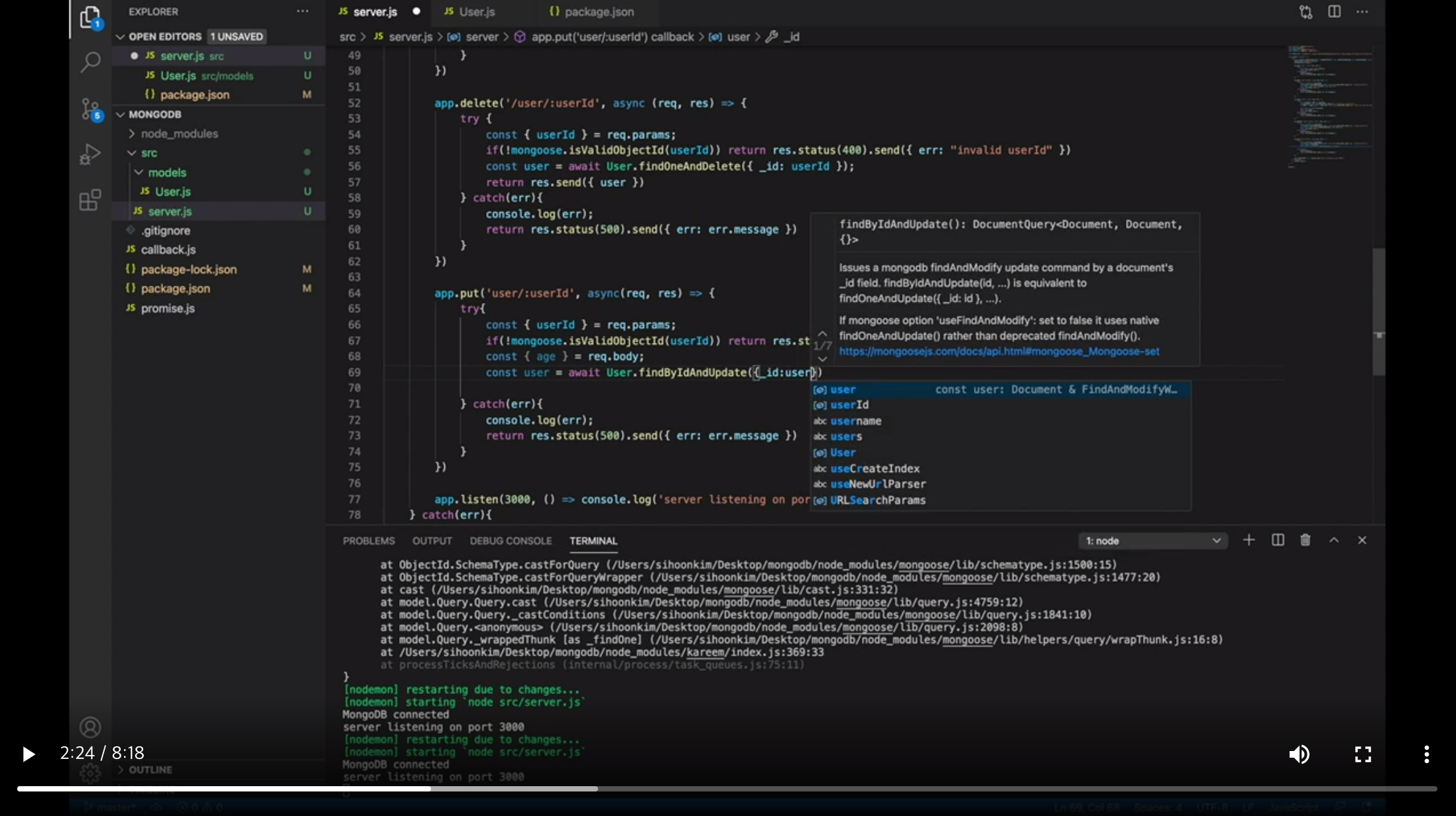

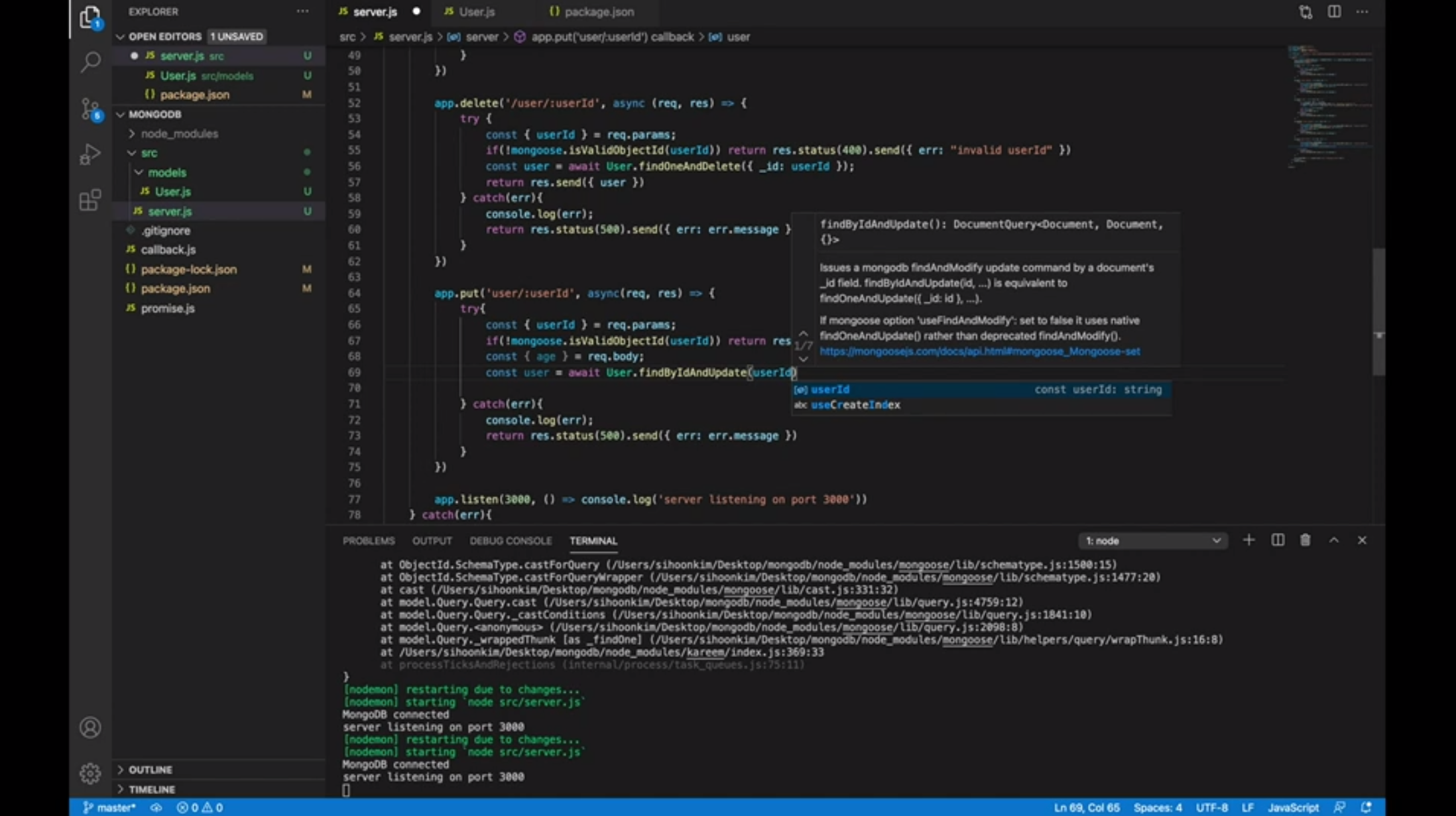

그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등등이 있습니다.

이것은 차이가 뭐냐면,

예를 들어서 위와 같이하면, {} 객체를 넣어서 필터 조건을 넣는데,

위와 같이 _id: userId 라던지 이렇게했는데, 그럴필요 없이

위와 같이 바로 userId를 넣어주면됩니다.

코드상으론 위가 좀 더 간결하죠?

몽고DB상으로는 위 코드나 이전 코드나 똑같은데, mongoose가 좀 더 깔끔하게 코드를 해주는 메소드를 제공해주는 겁니다.

그래서 위 메소드를 쓰고싶다면 쓰셔도됩니다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

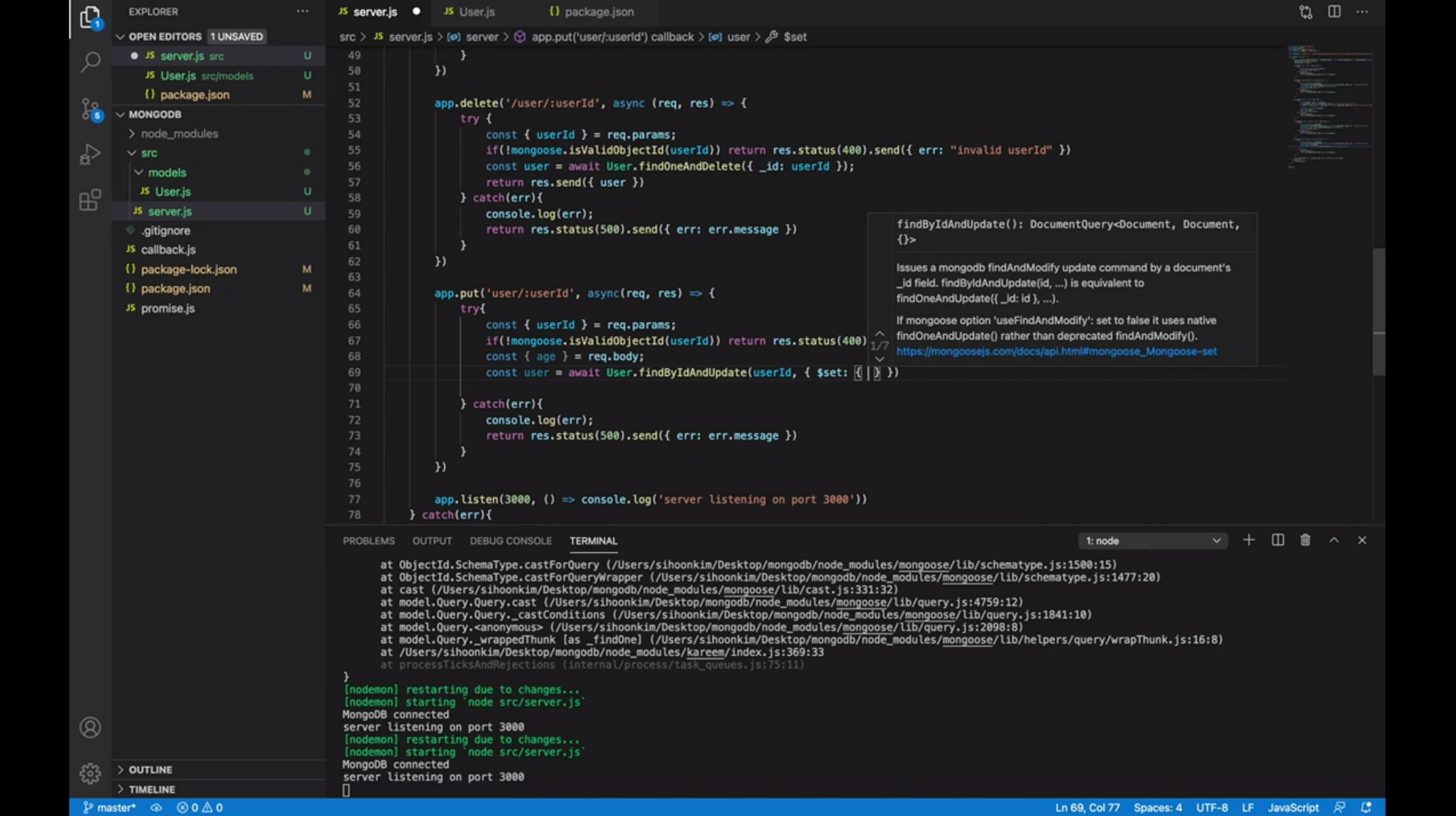

그리고 두번째 인자로 위와 같이 어떤 프로퍼티를 어떤 값으로 수정하고 싶은지를 적어주면 됩니다.

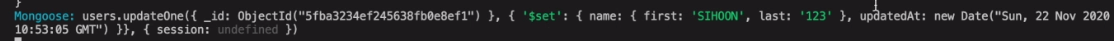

터미널 창에서 $set을 썼던거를 기억하실거에요.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { $set: { age } }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

위와 같이 age 프로퍼티를 수정하고 싶으므로 위와 같이 작성한다.

key와 value의 이름이 같으면 위와같이 작성할 수 있다.

이렇게 마지막으로 return res.send({ user }); 까지 작성해주고 테스트를 한번 해보겠습니다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { $set: { age } }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

return res.send({ user });

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

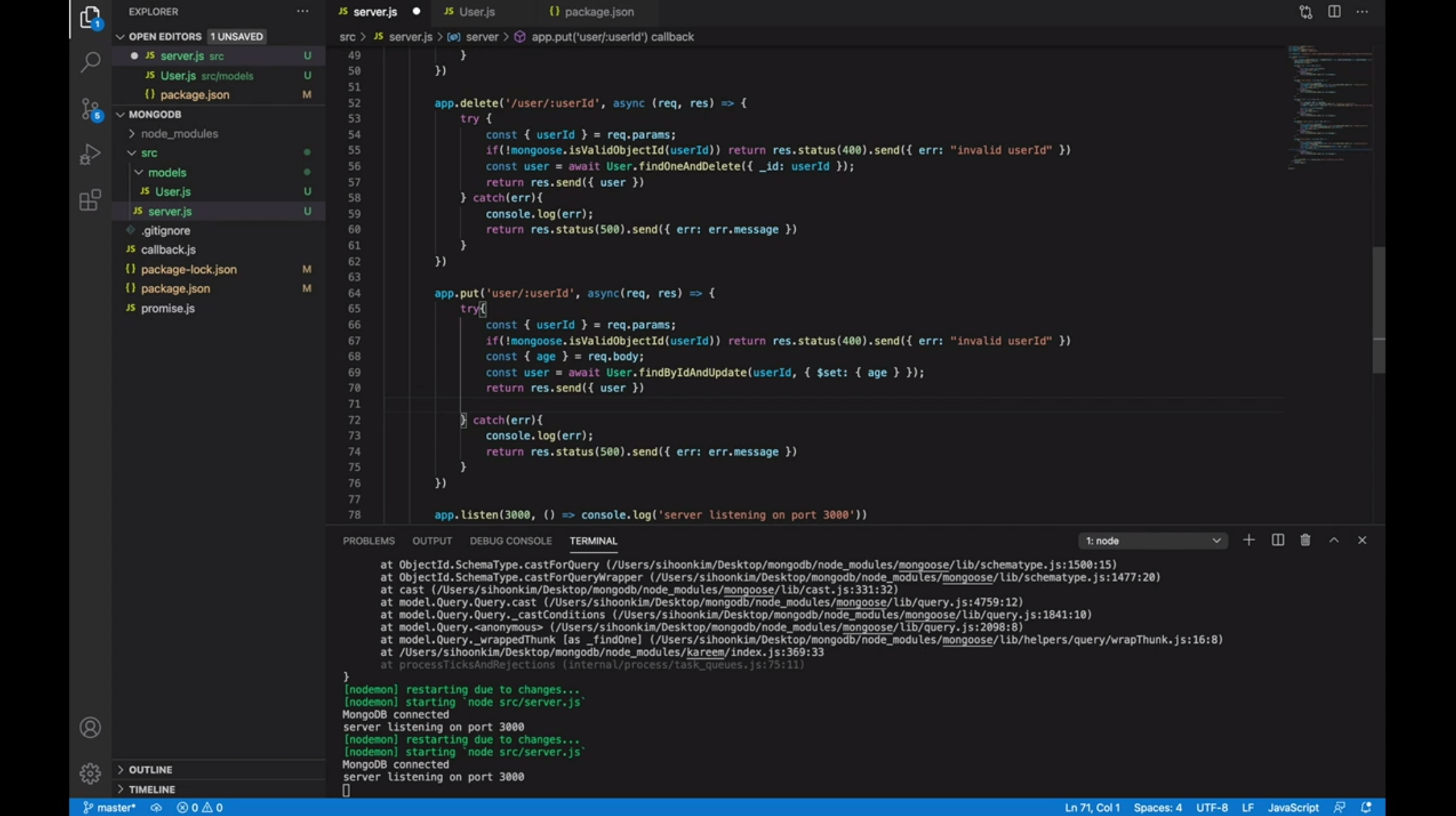

server();

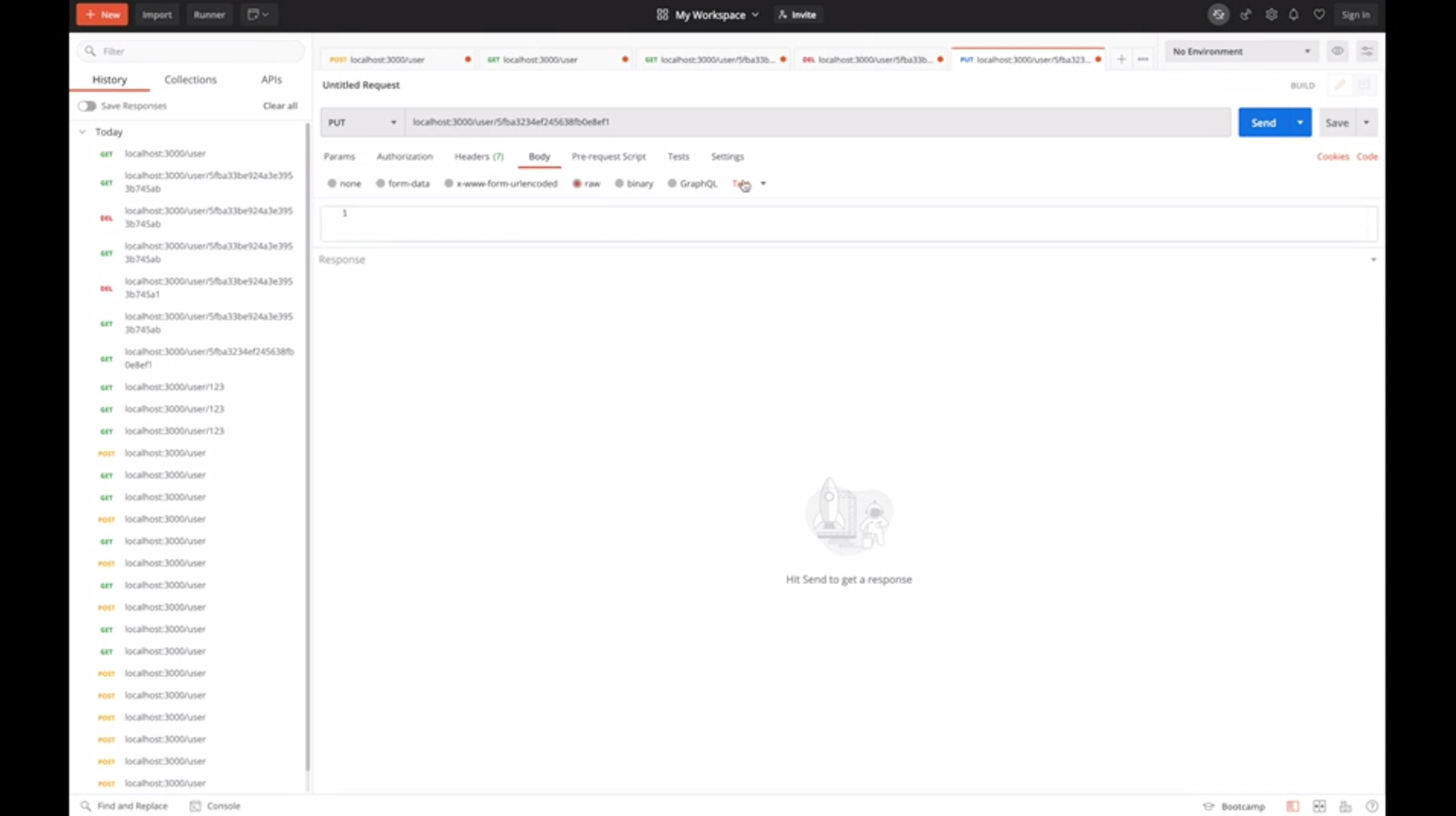

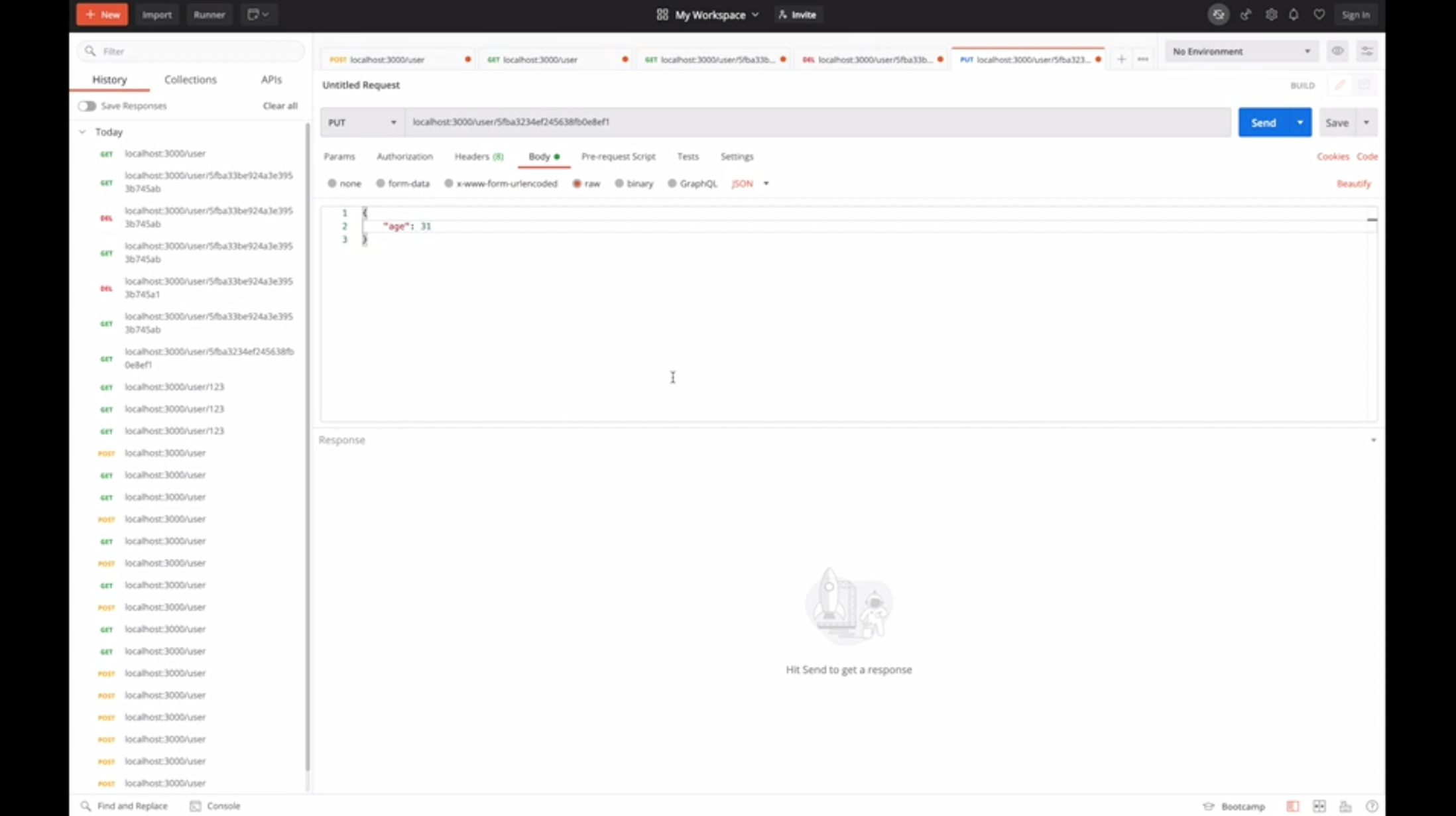

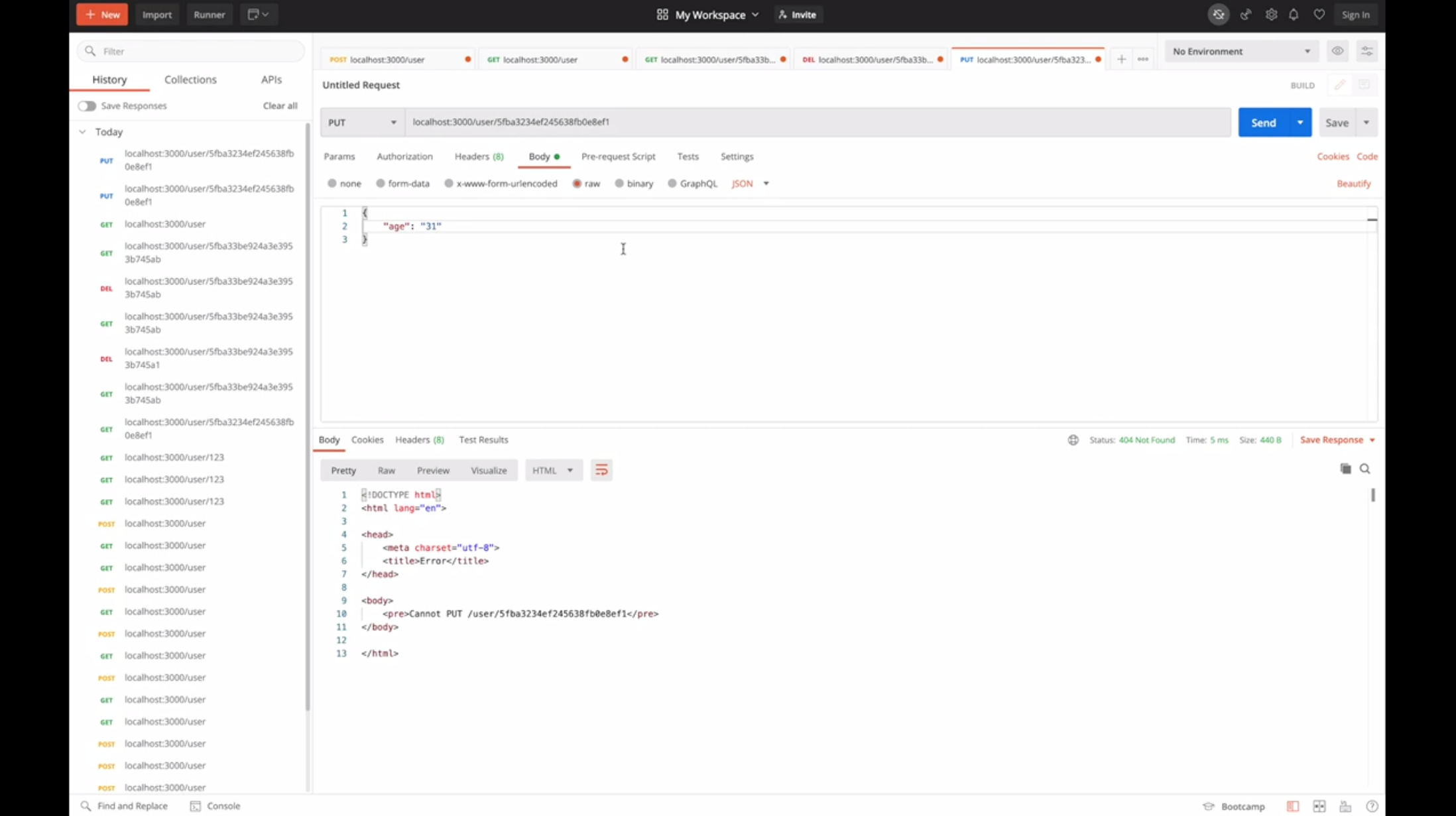

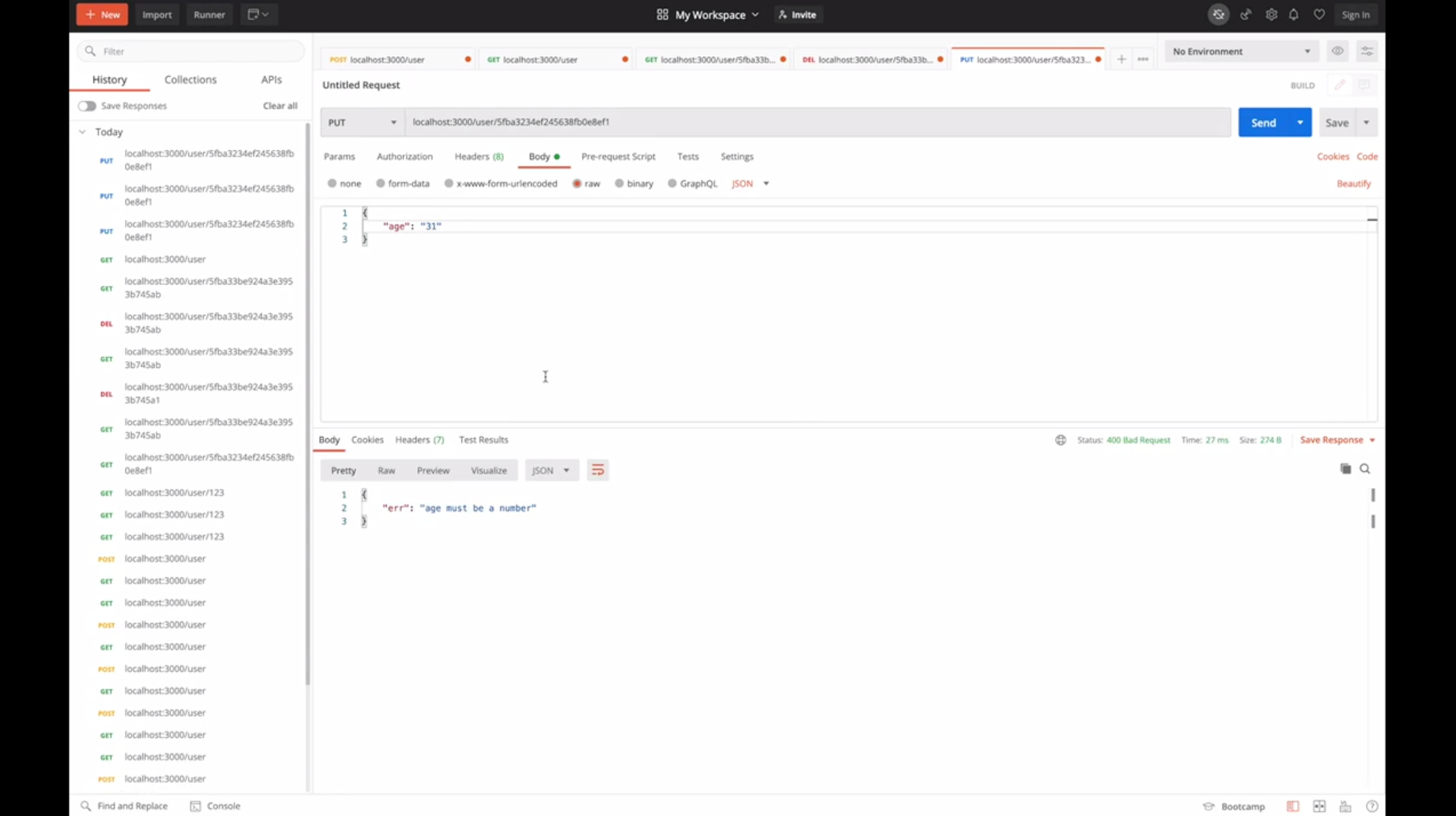

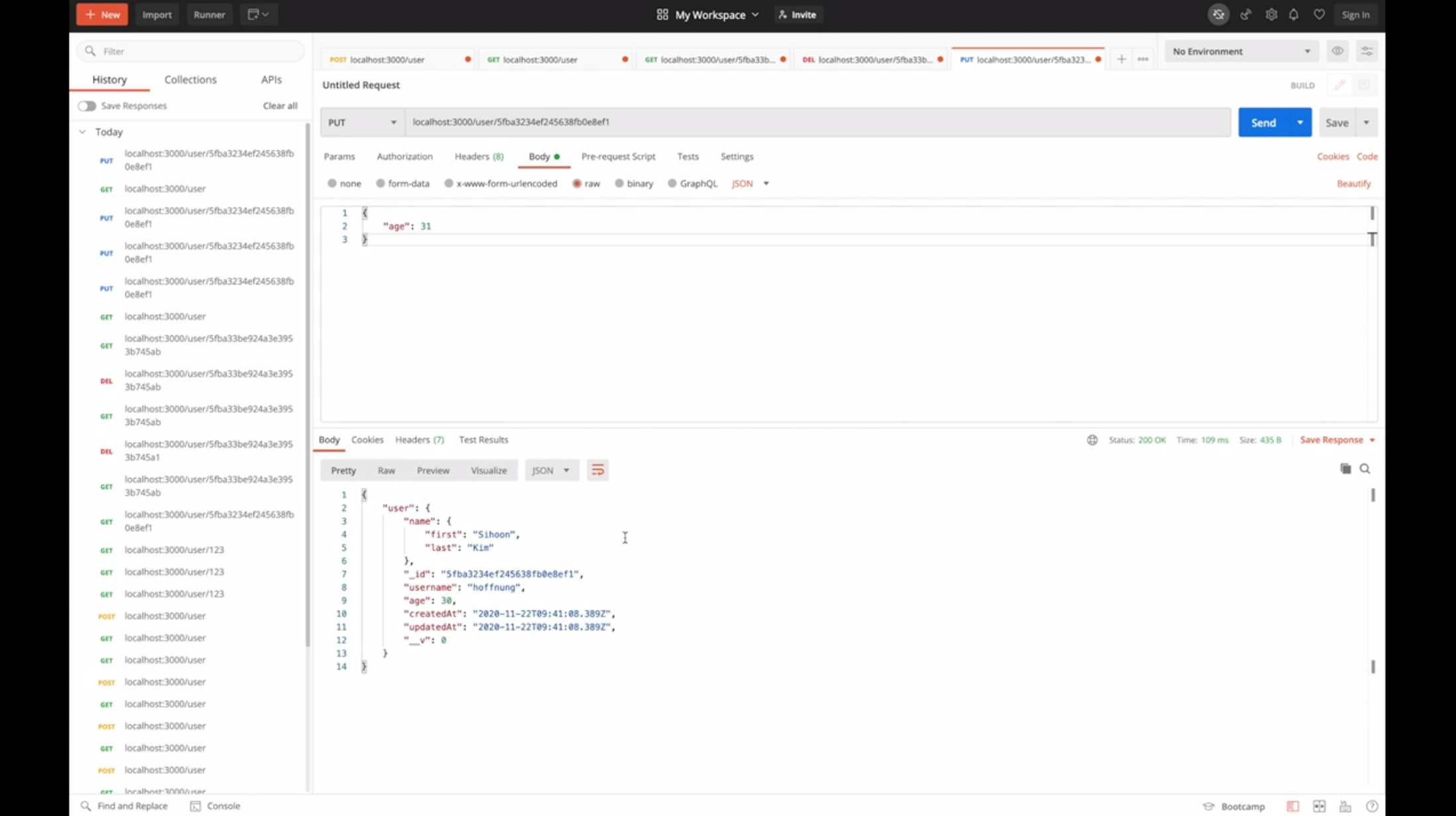

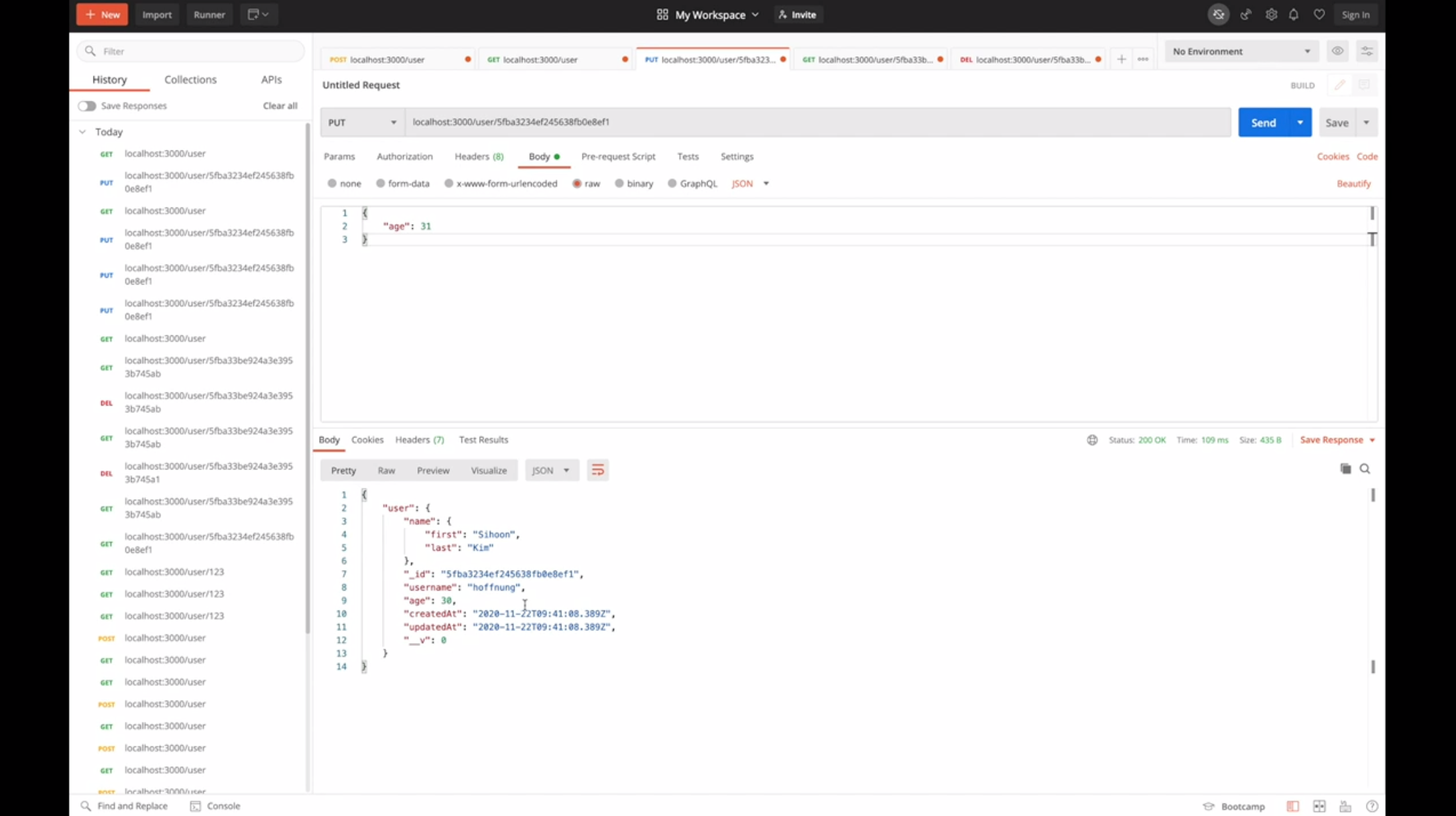

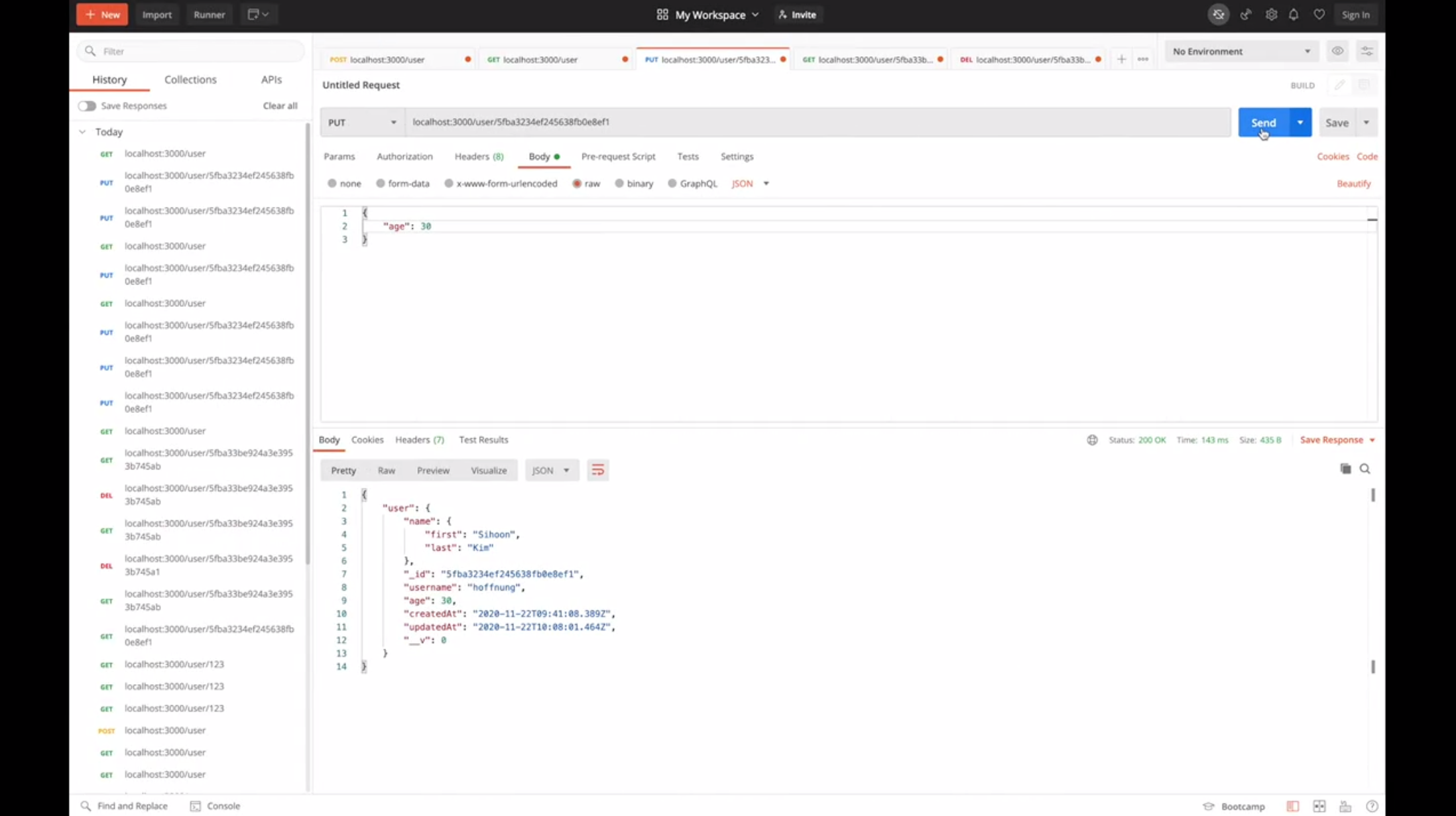

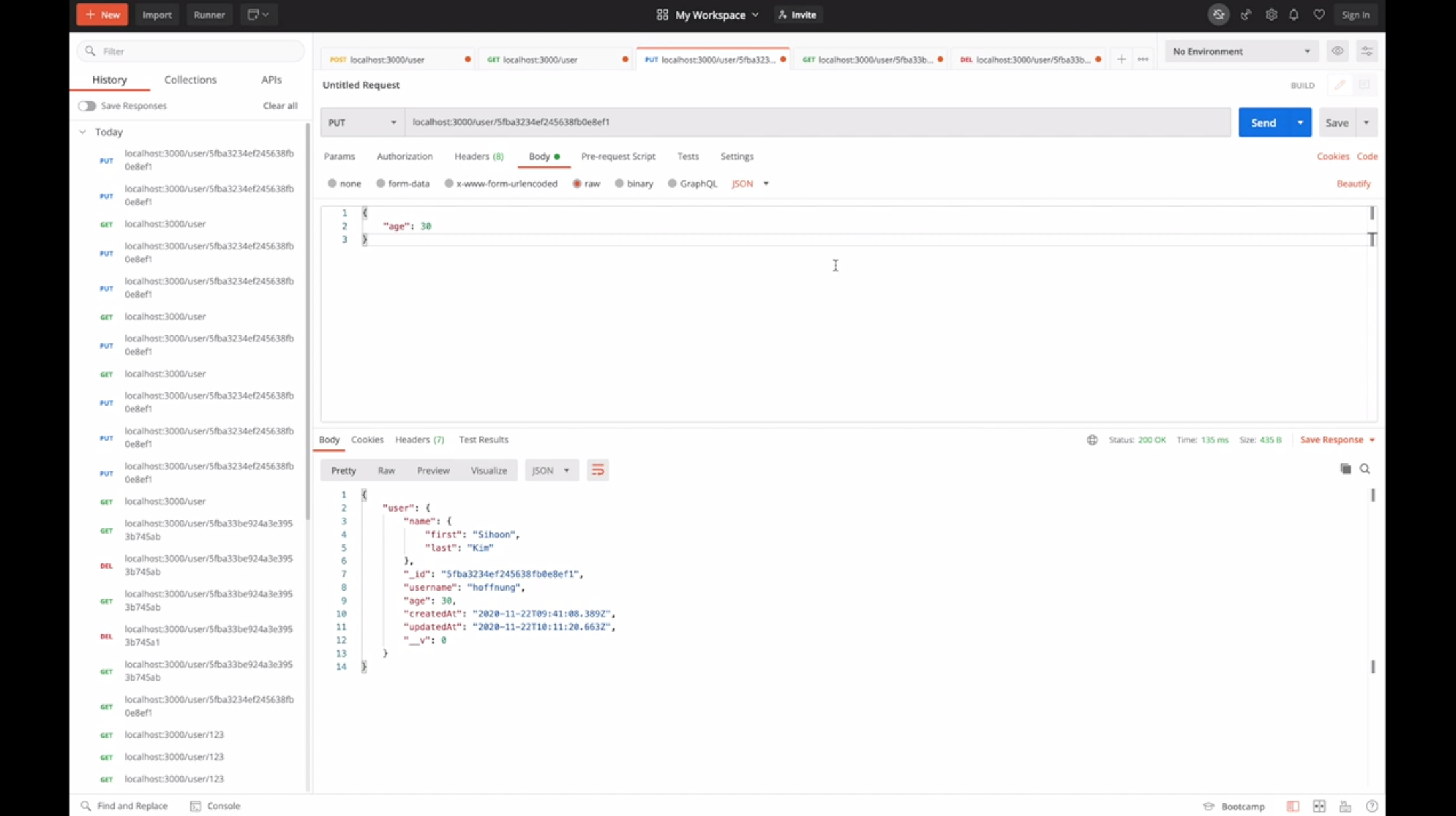

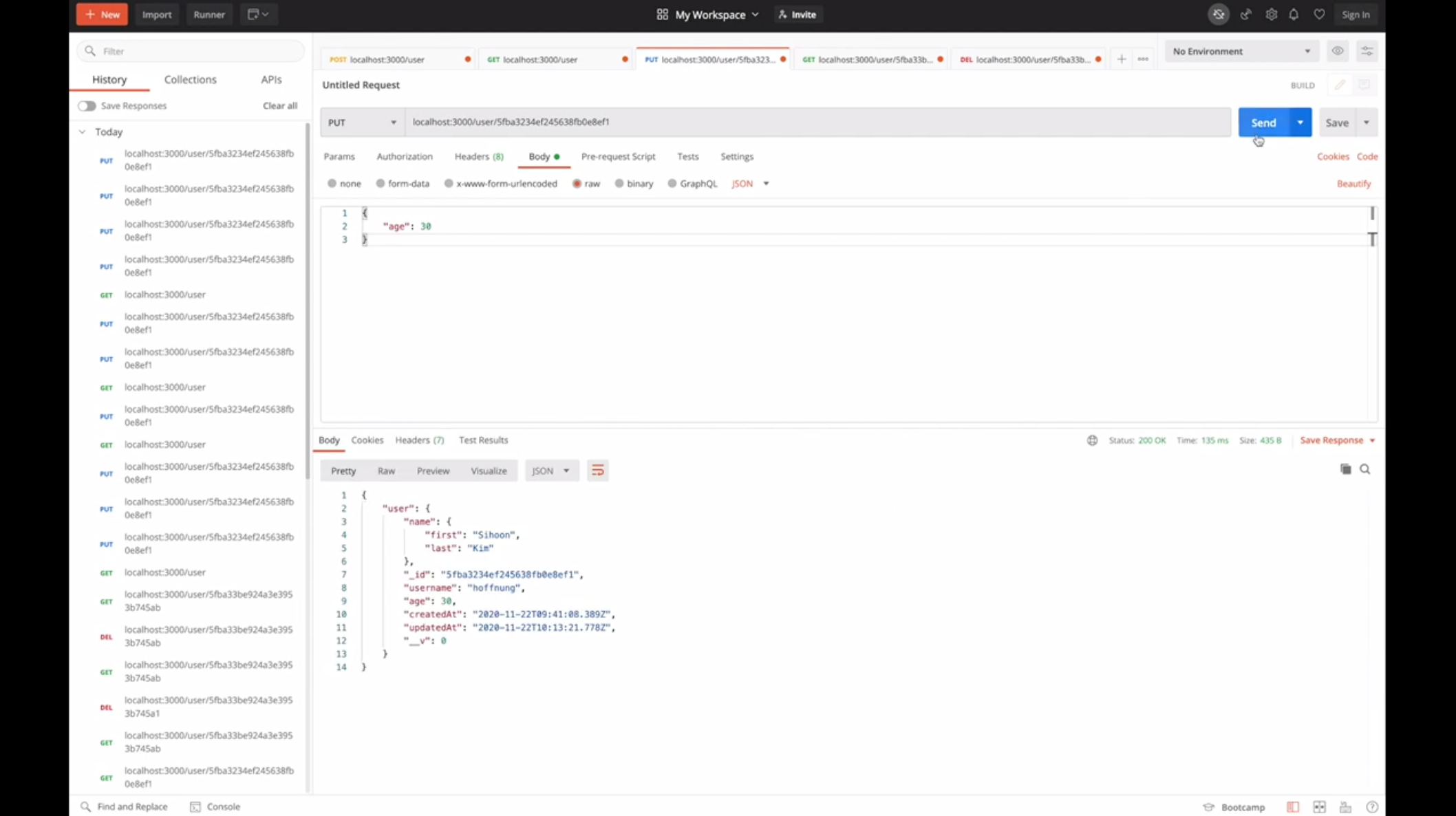

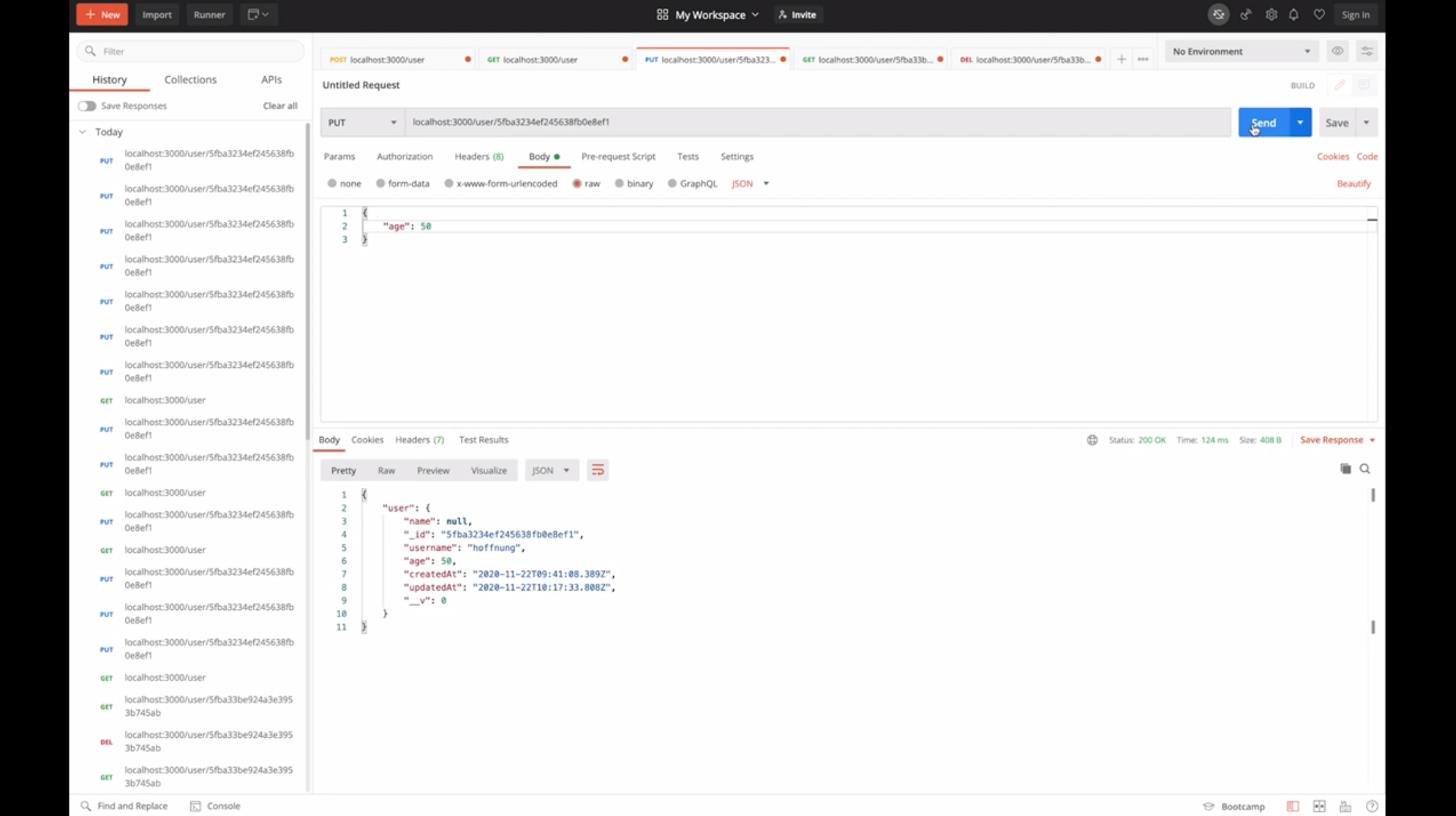

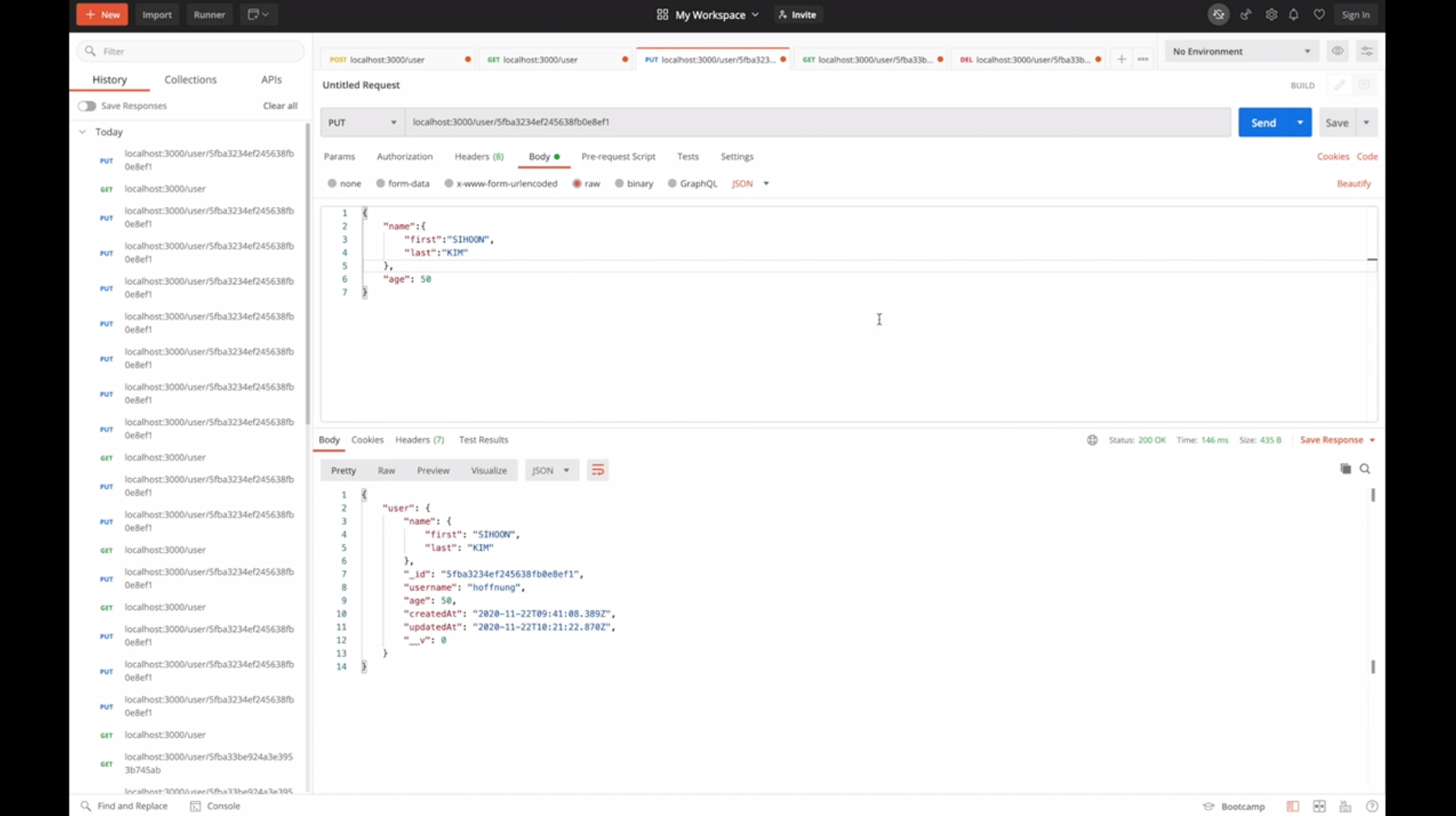

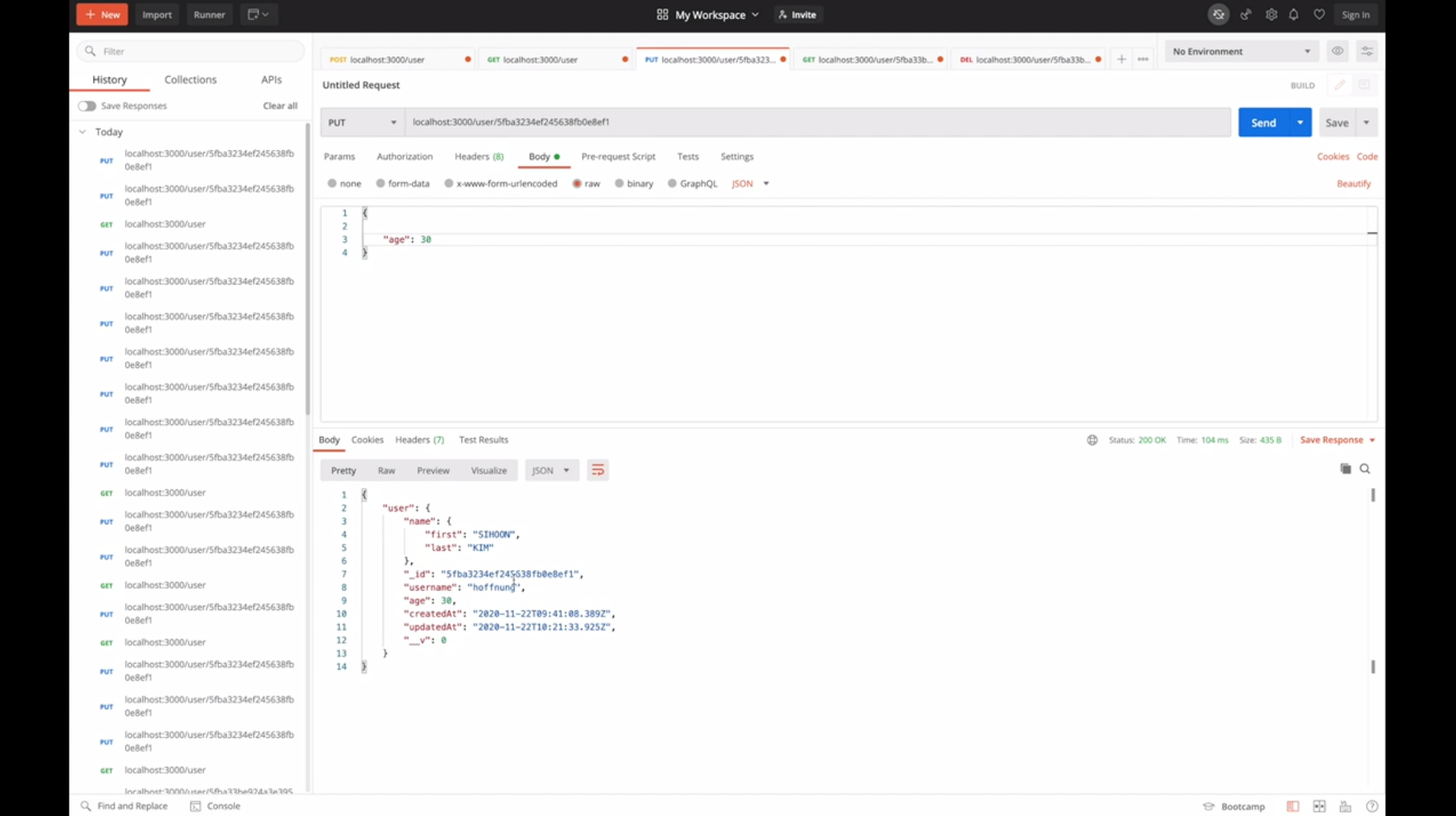

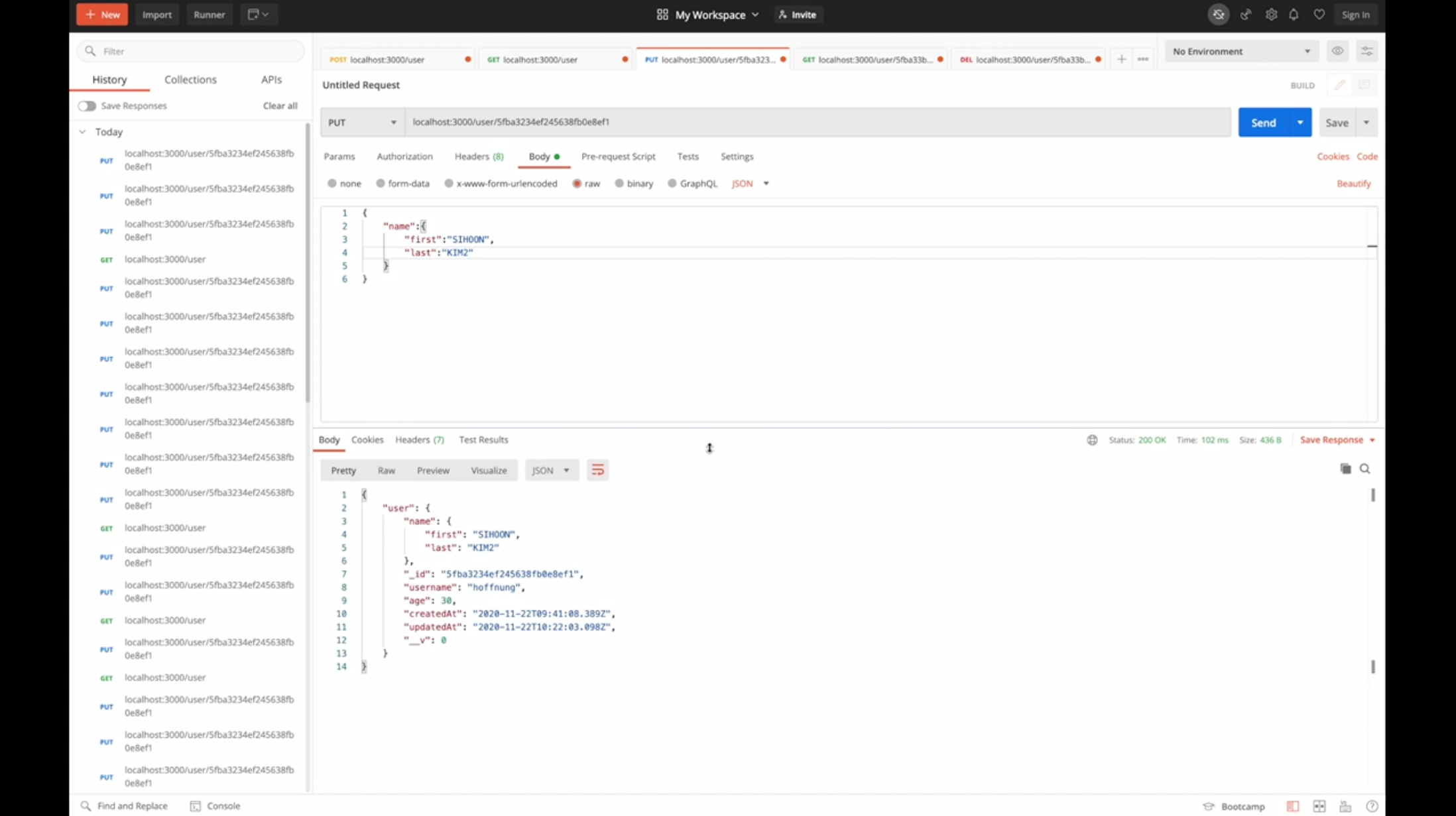

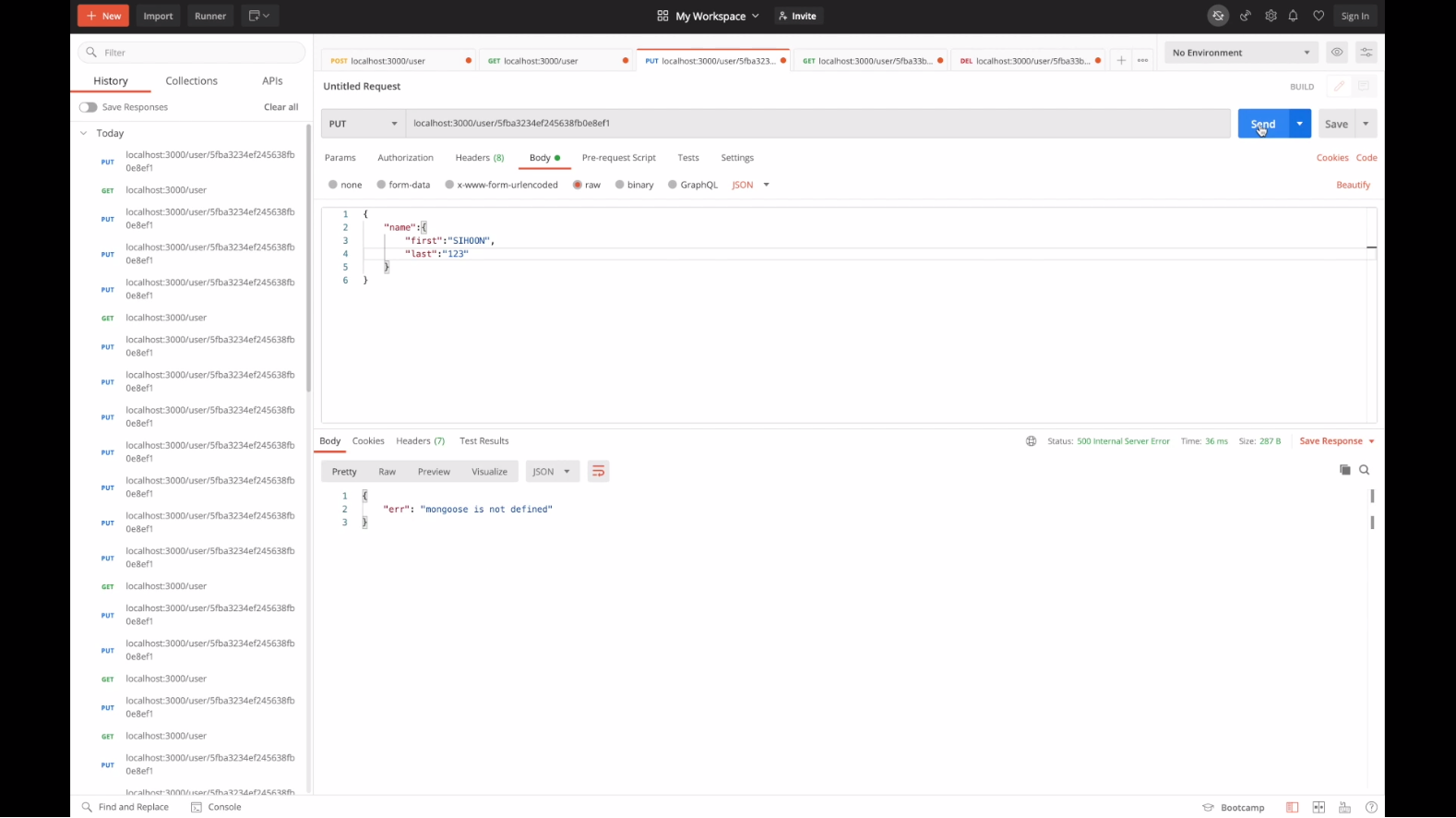

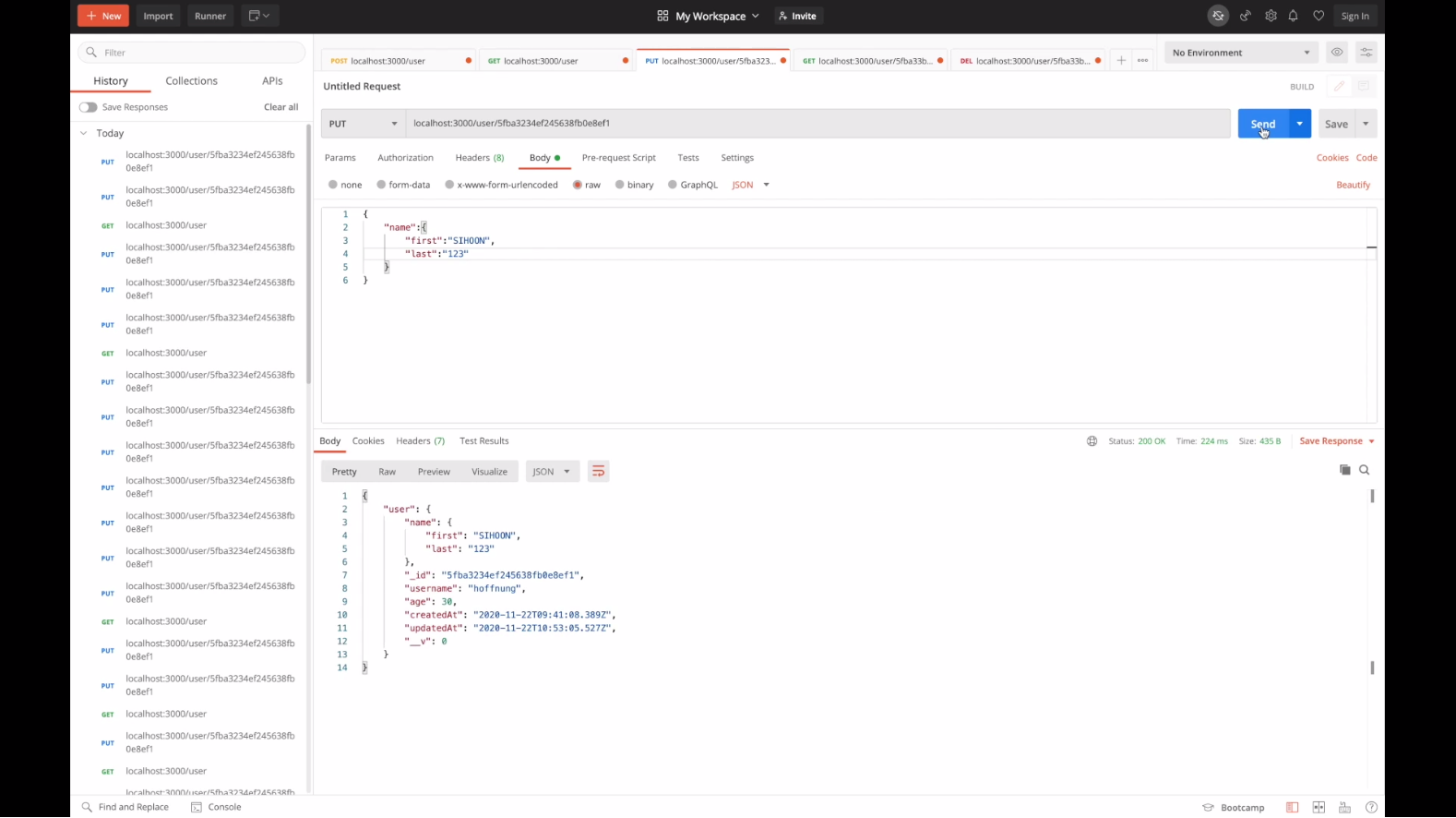

위와 같이 PUT으로 설정해주고 현재 존재하는 데이터의 id값을 위와 같이 End Point에 넣어주고 Body를 설정해준다.

JSON으로 설정한 후 위와 같이 age: 31 값을 보낸다.

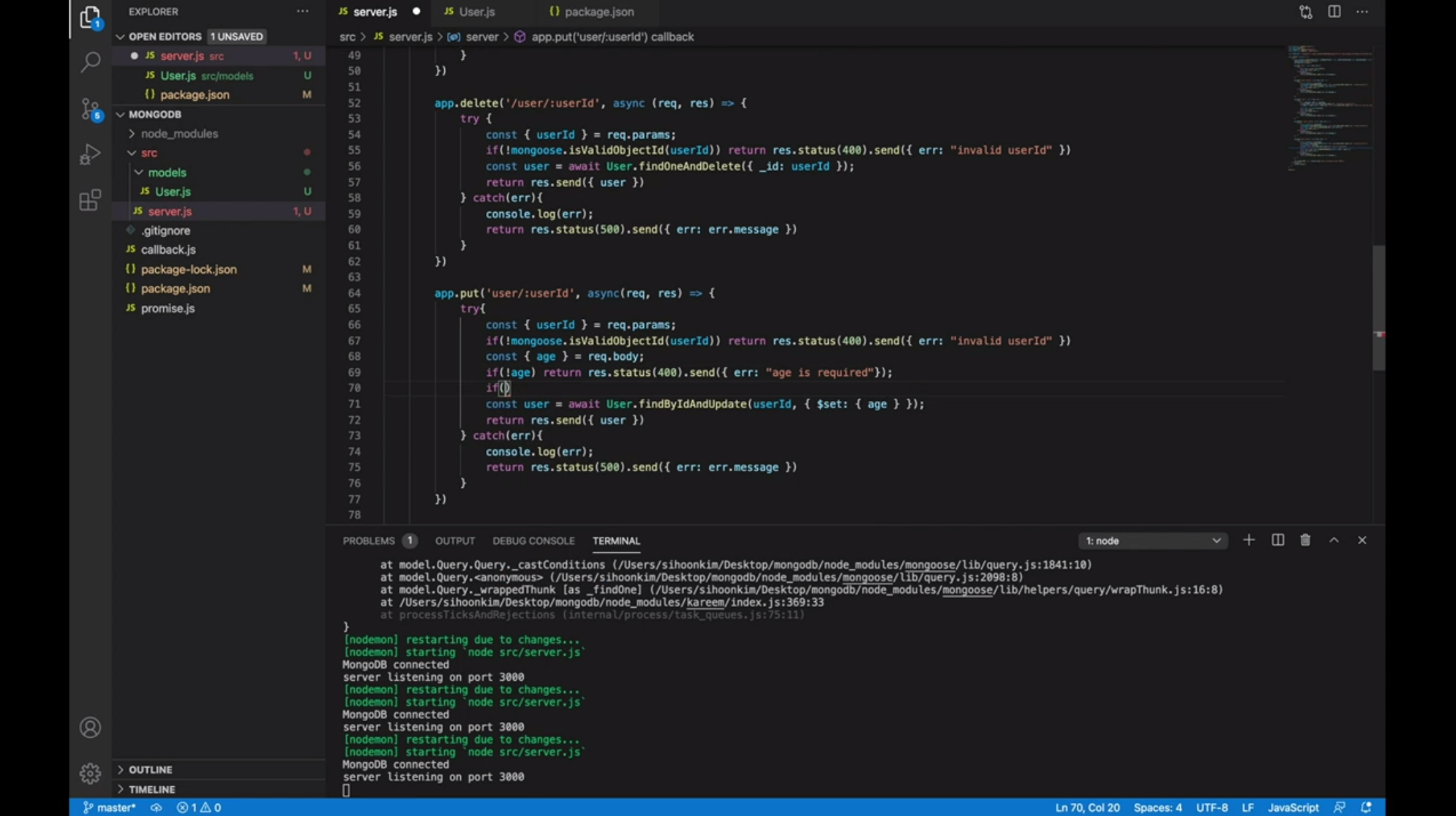

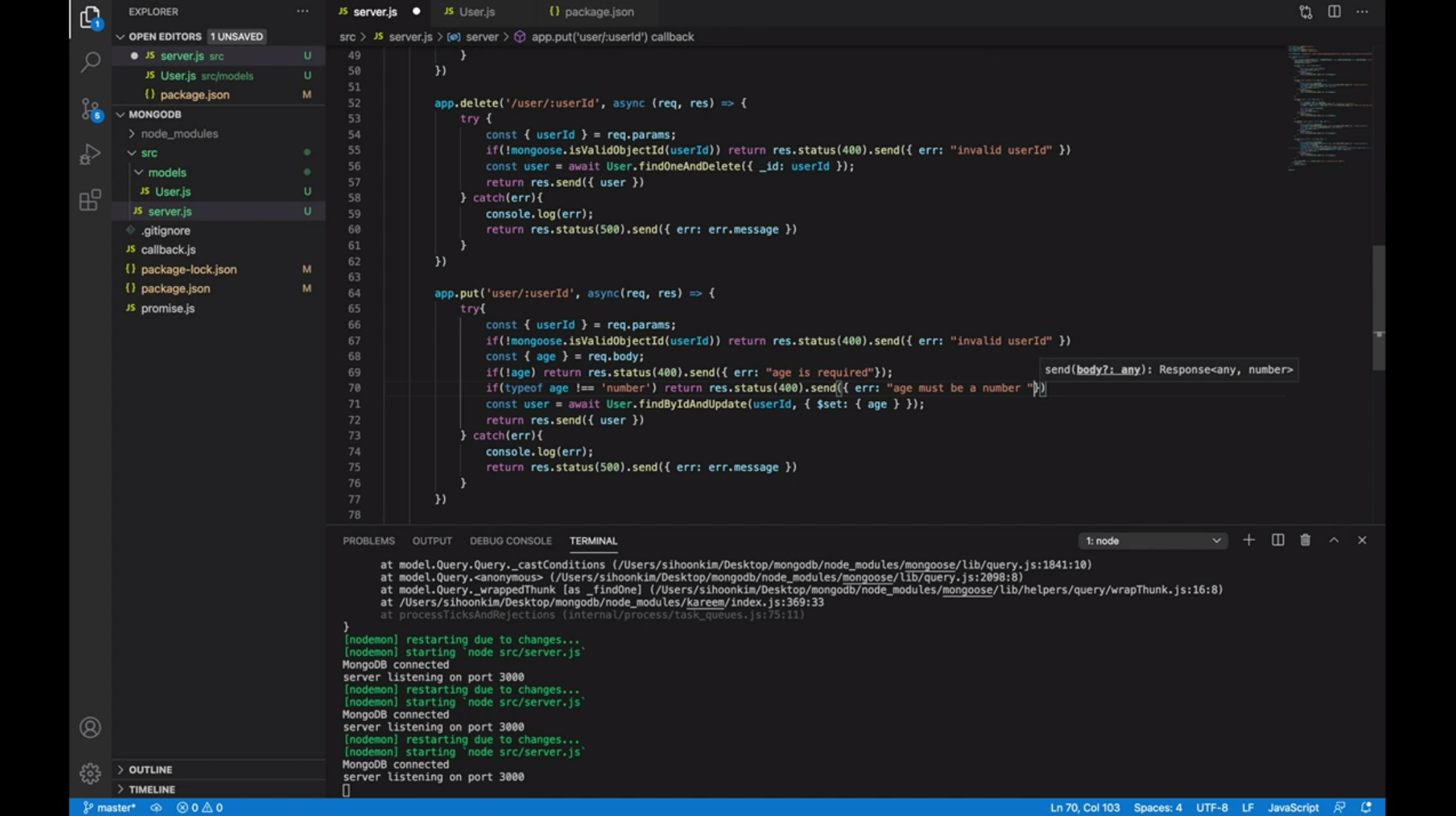

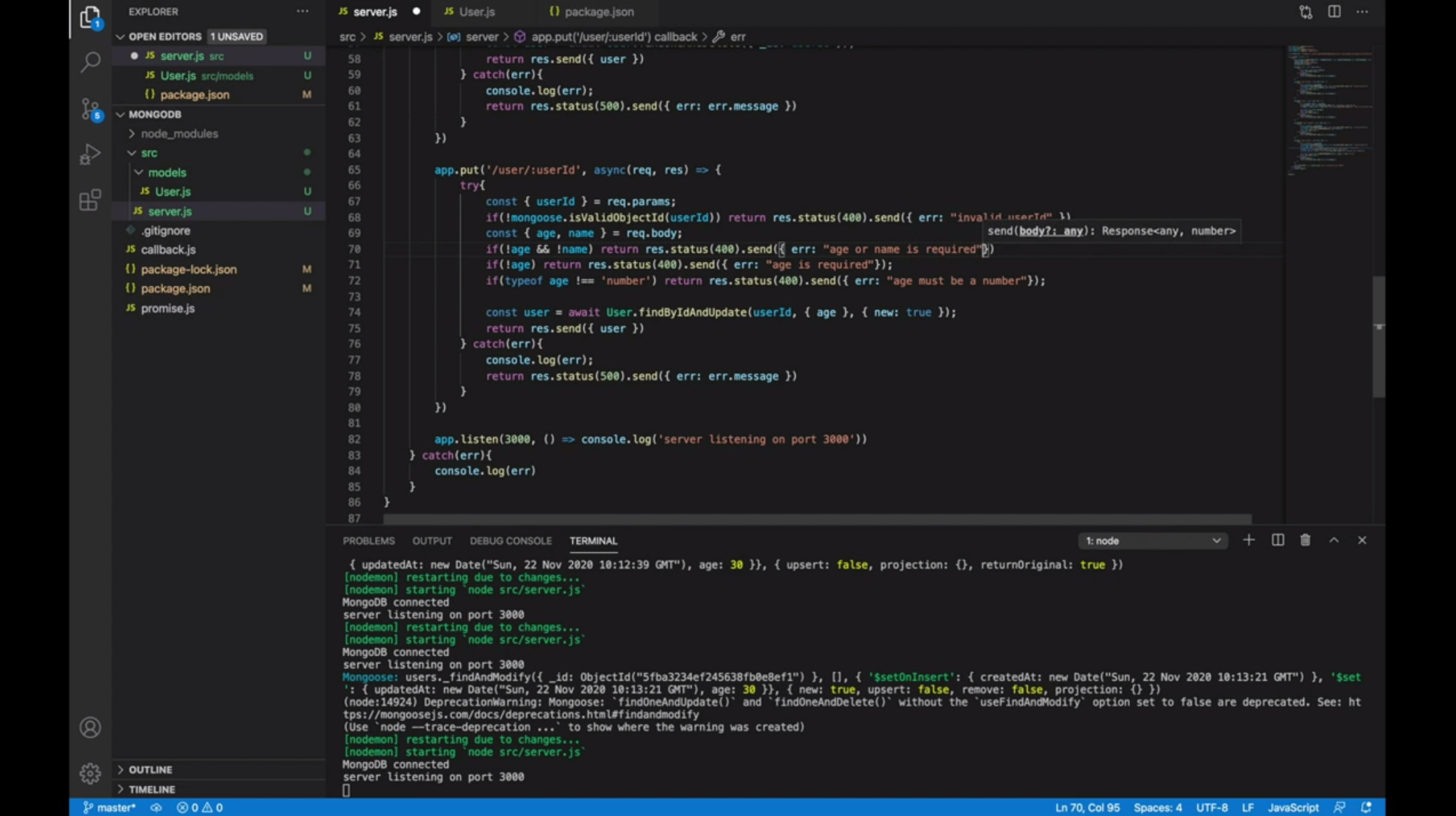

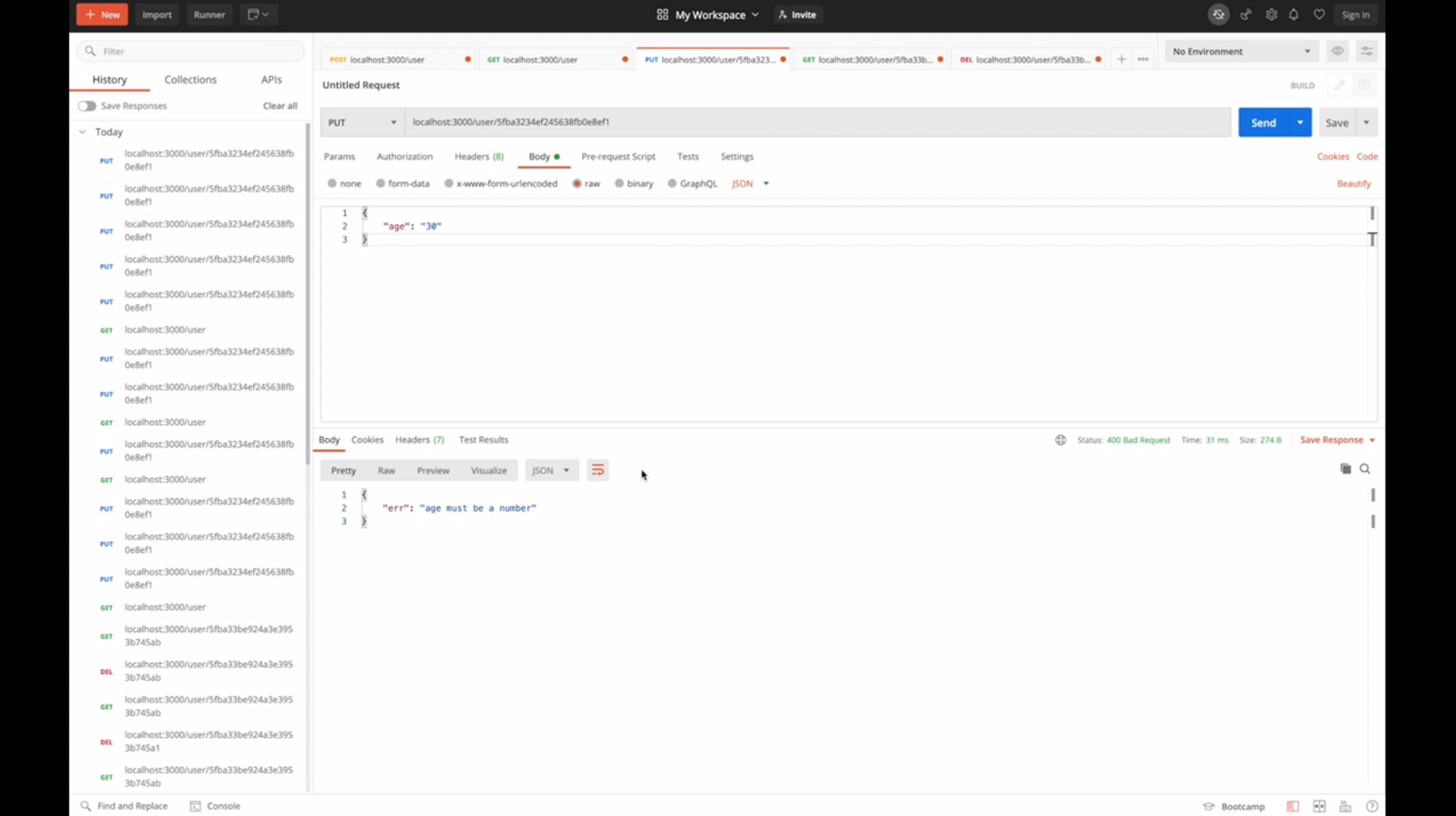

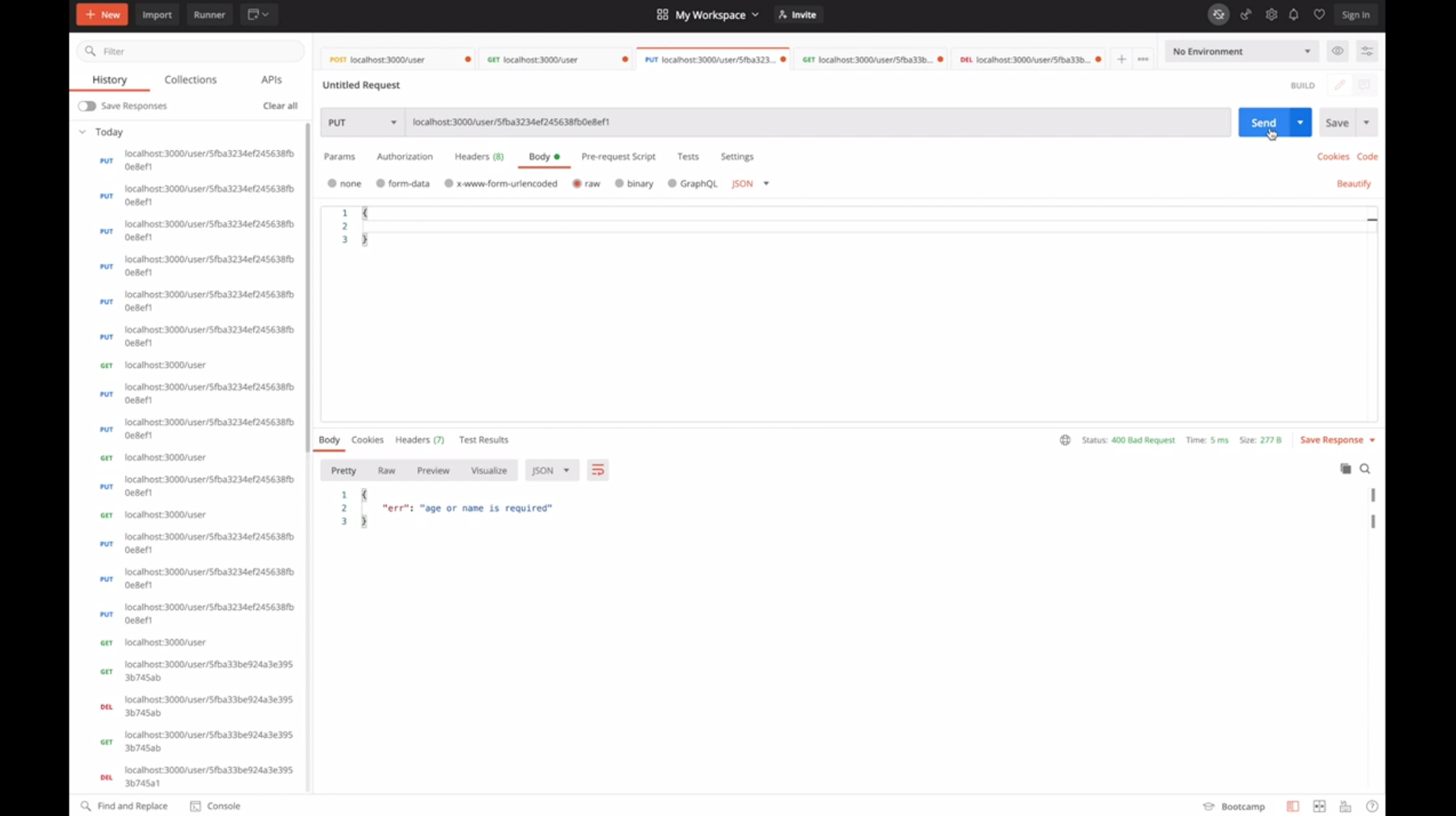

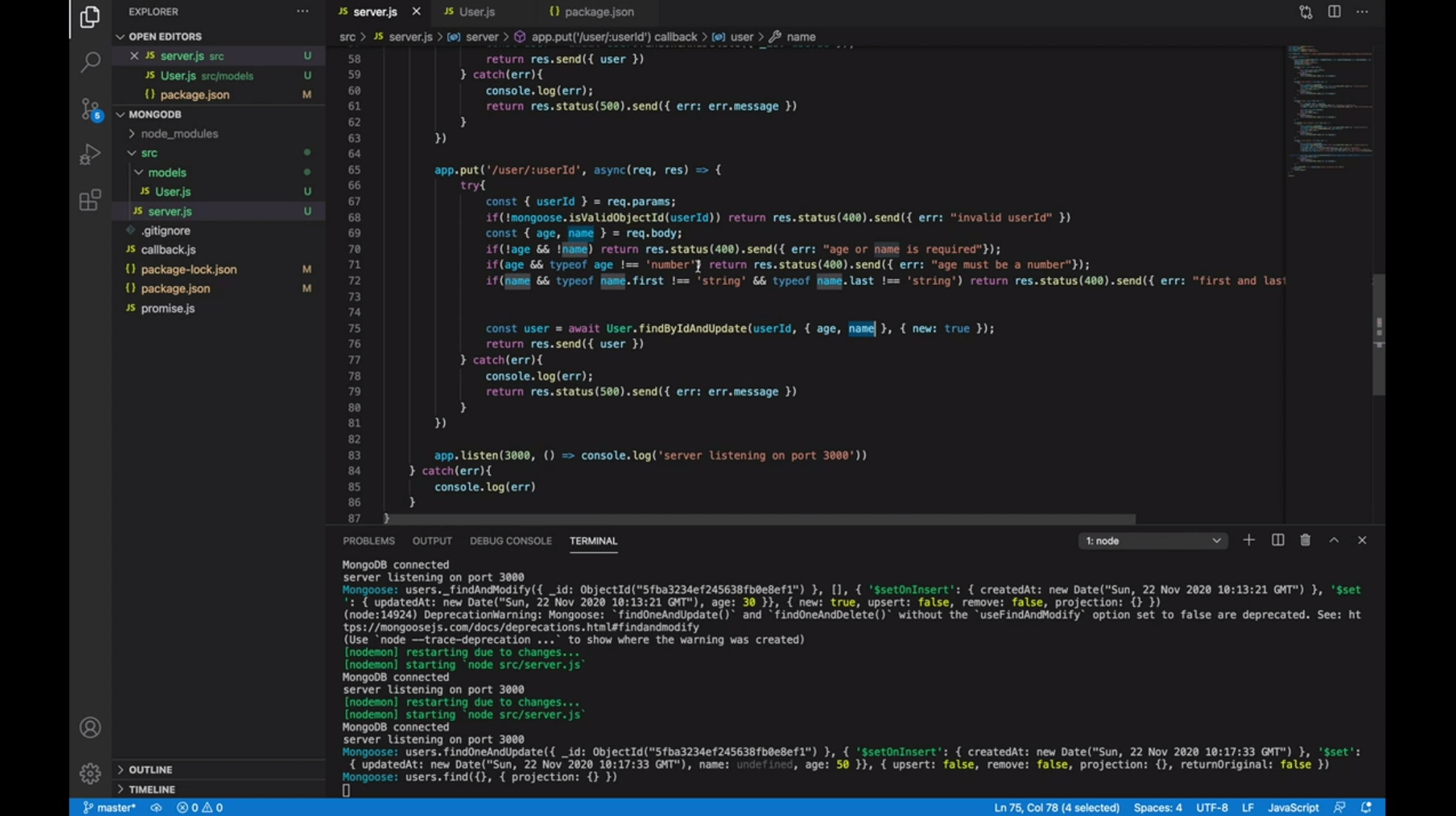

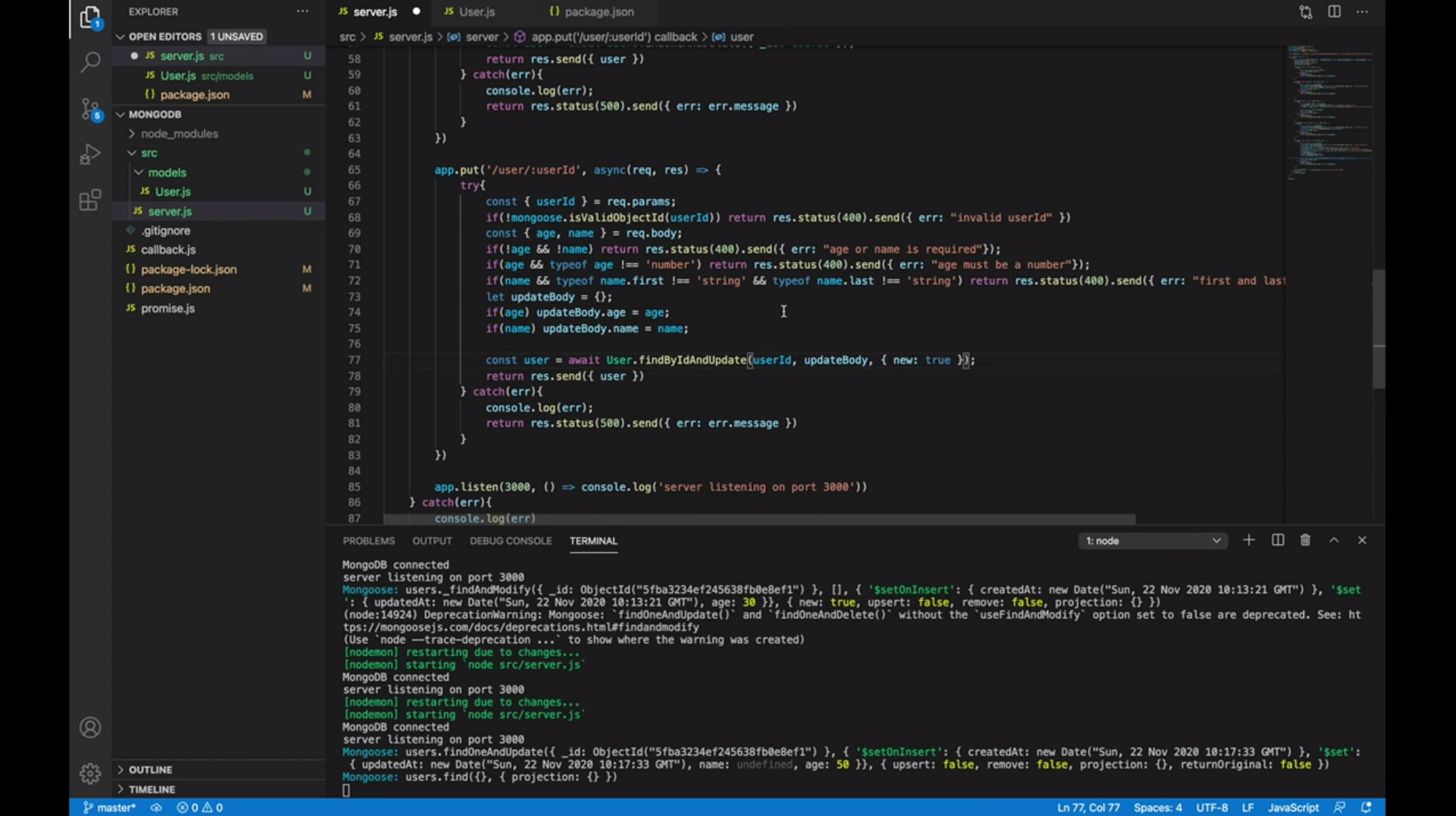

아, 그런데 여기서 숫자에 대한 validation을 안했죠?

일단 age 값이 있는지 없는지 확인하려면 위와 같은 코드를 추가해준다.

만약 여기서 타입까지 확인하고 싶다면?

위와 같이 typeof 키워드를 활용한 코드도 작성해주면된다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

if (!age) return res.status(400).send({ err: "age is required" }); // age 값이 있는지 없는지 체크하는 코드

if (typeof age !== 'number') return res.status(400).send({ err: "age must be a number" }); // age 값 타입 체크하는 코드

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { $set: { age } }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

return res.send({ user });

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

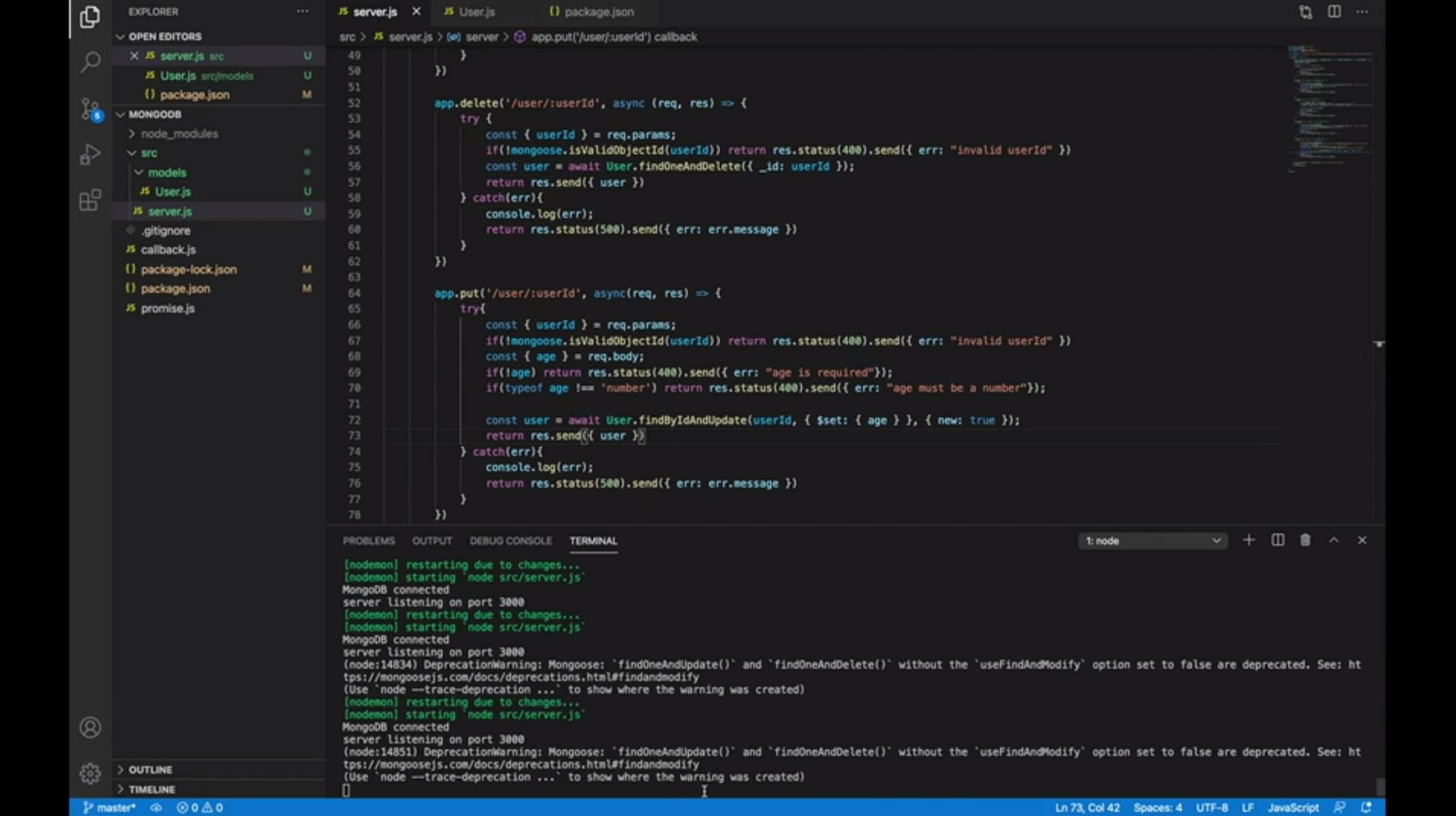

server();

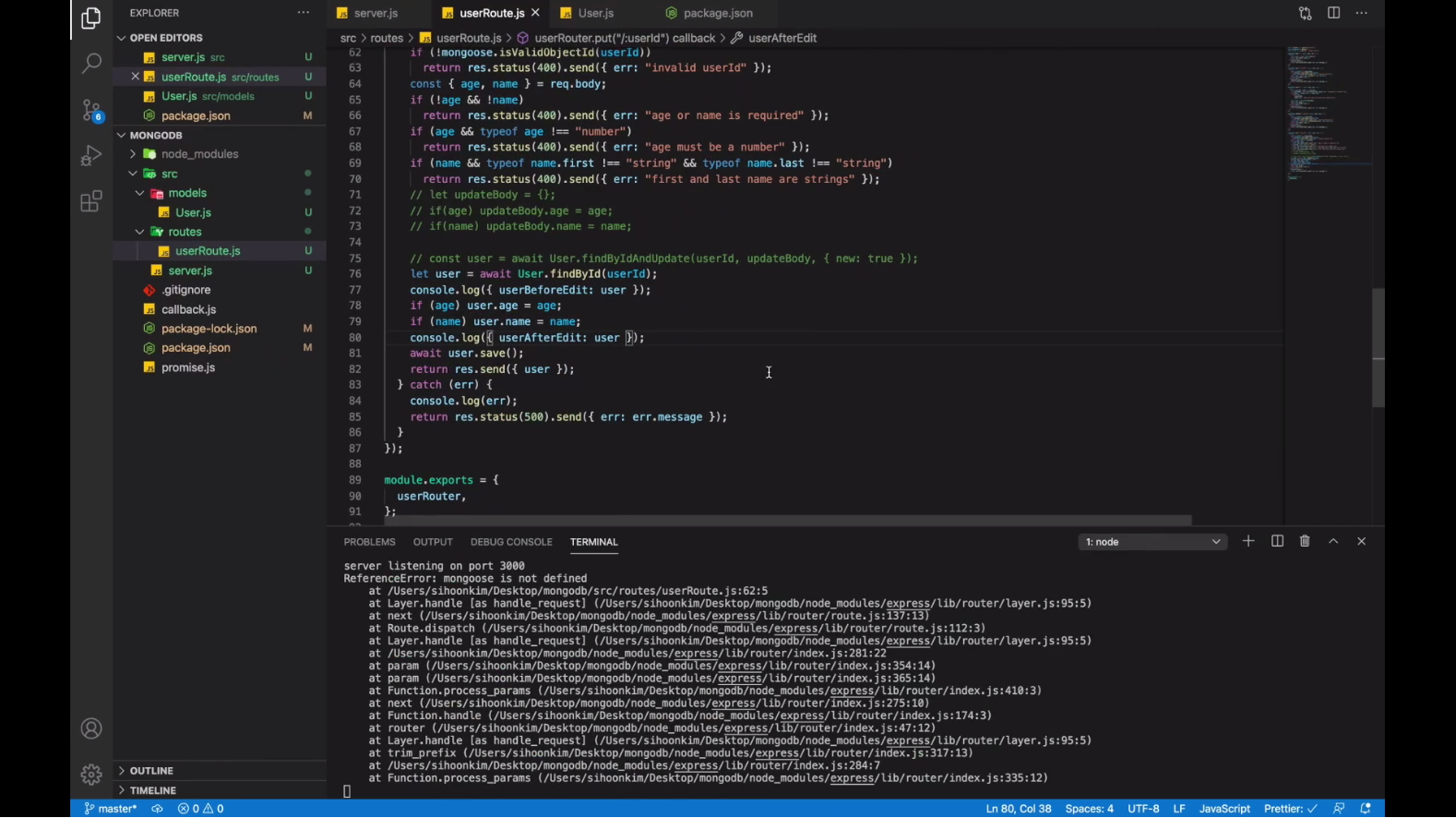

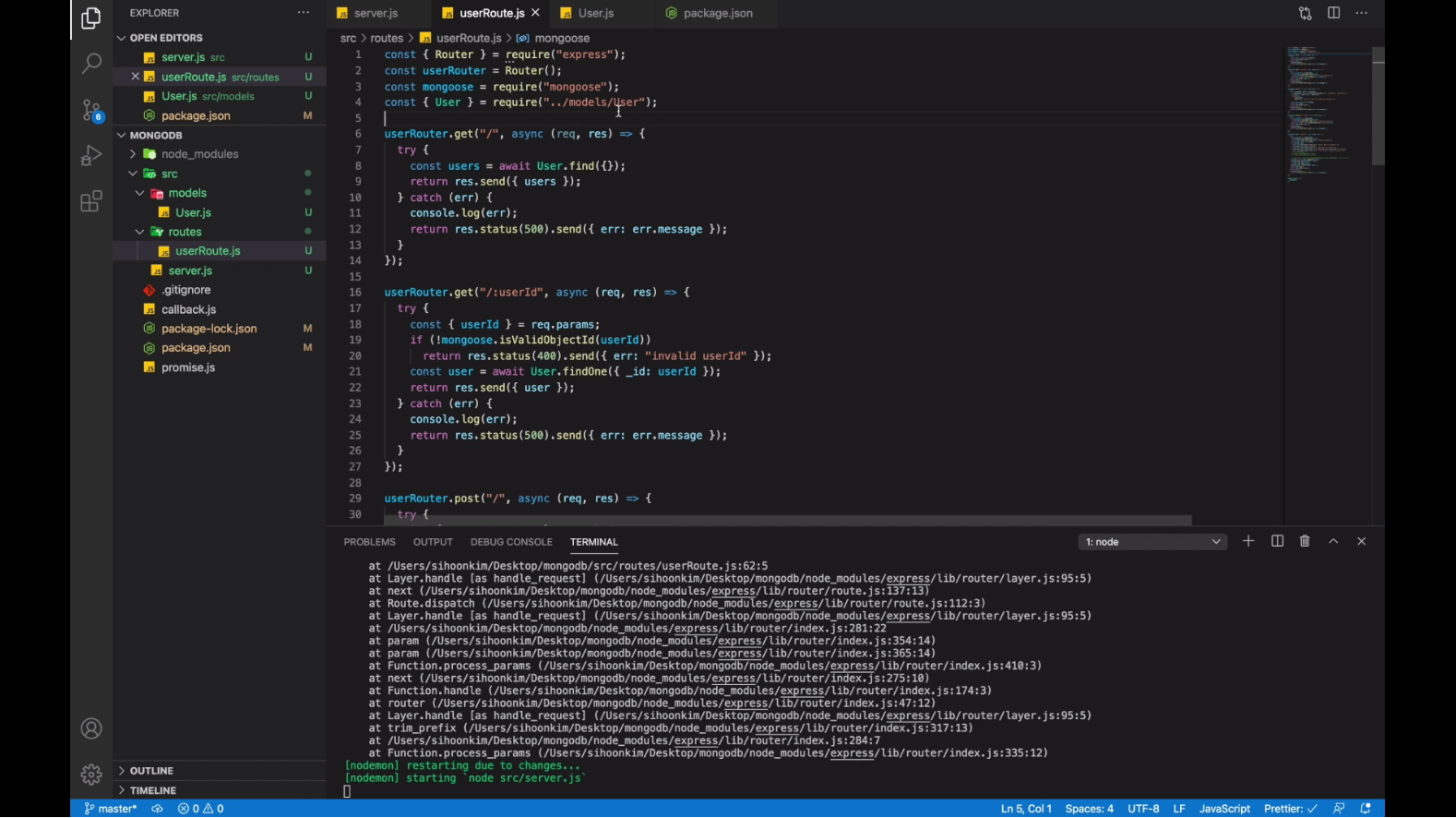

음? 잘 안보네지는거같은데..

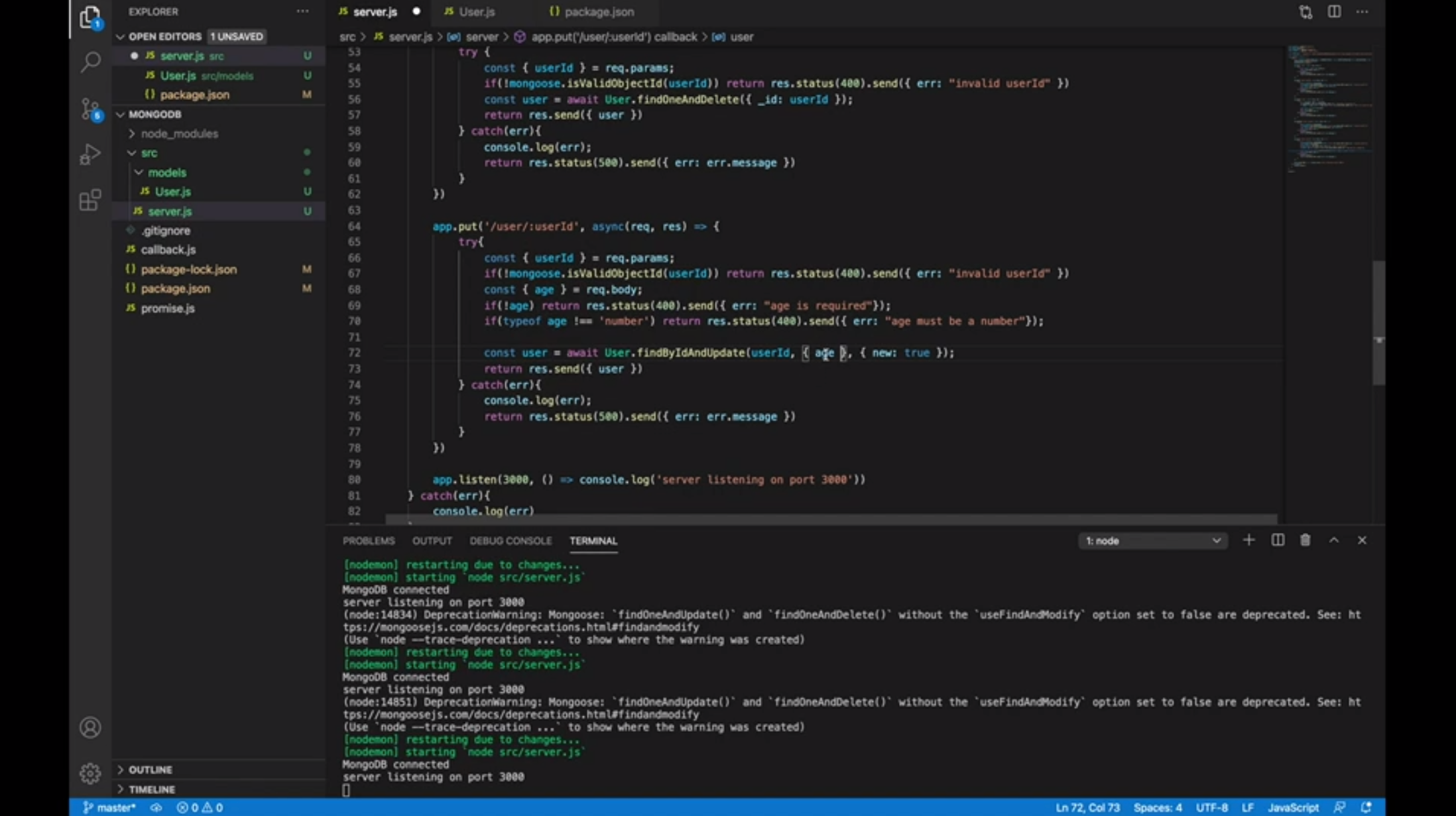

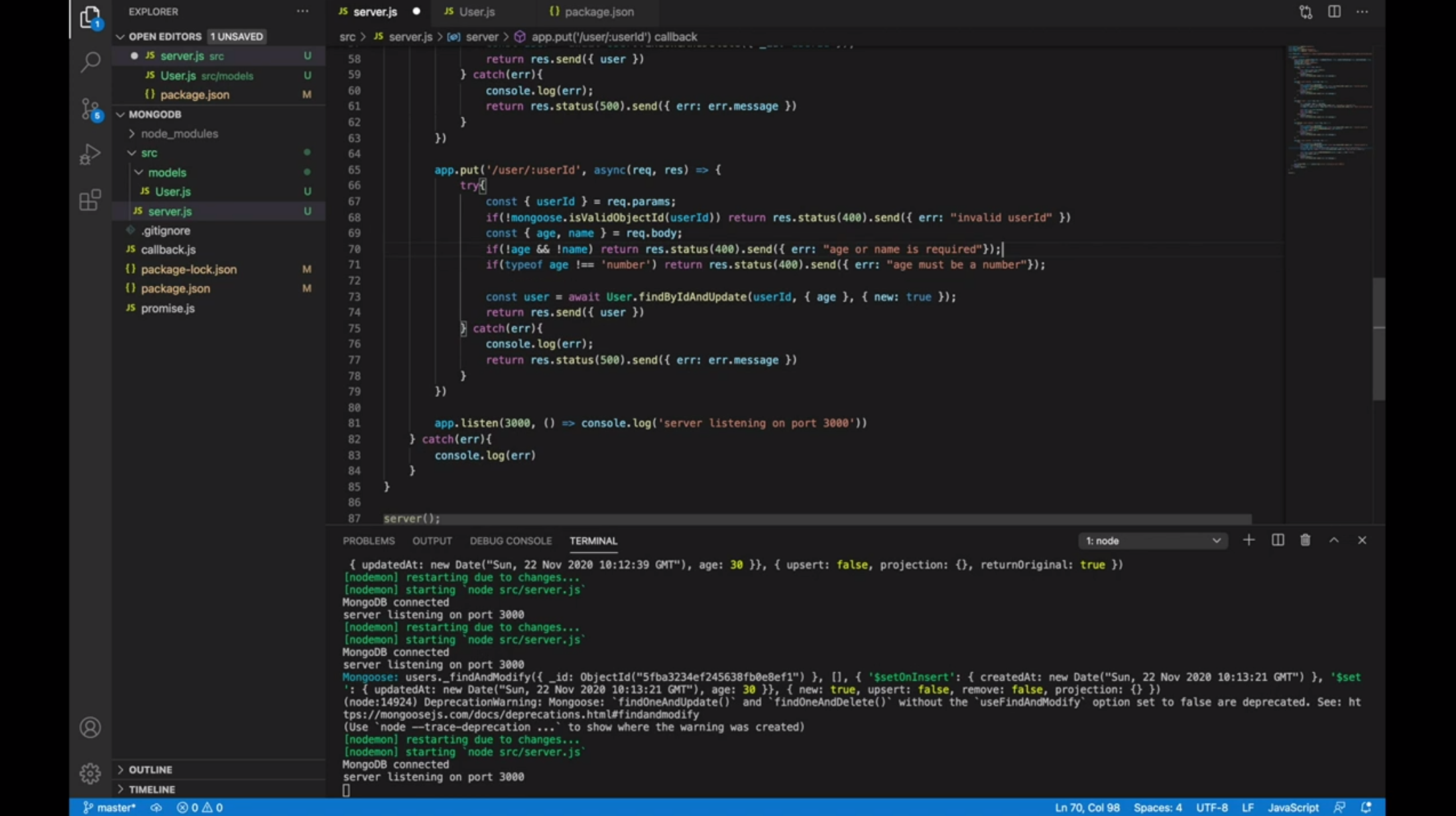

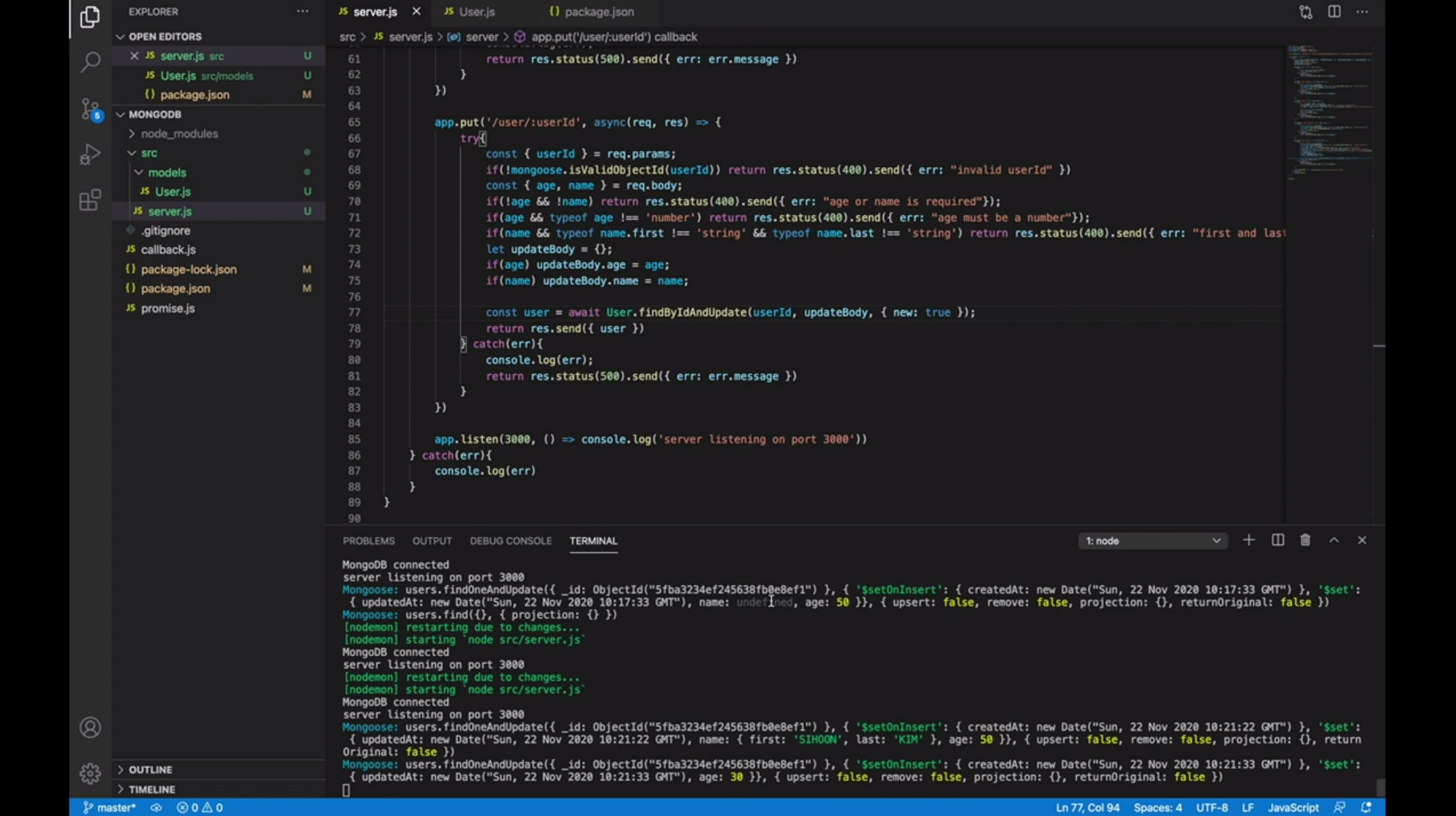

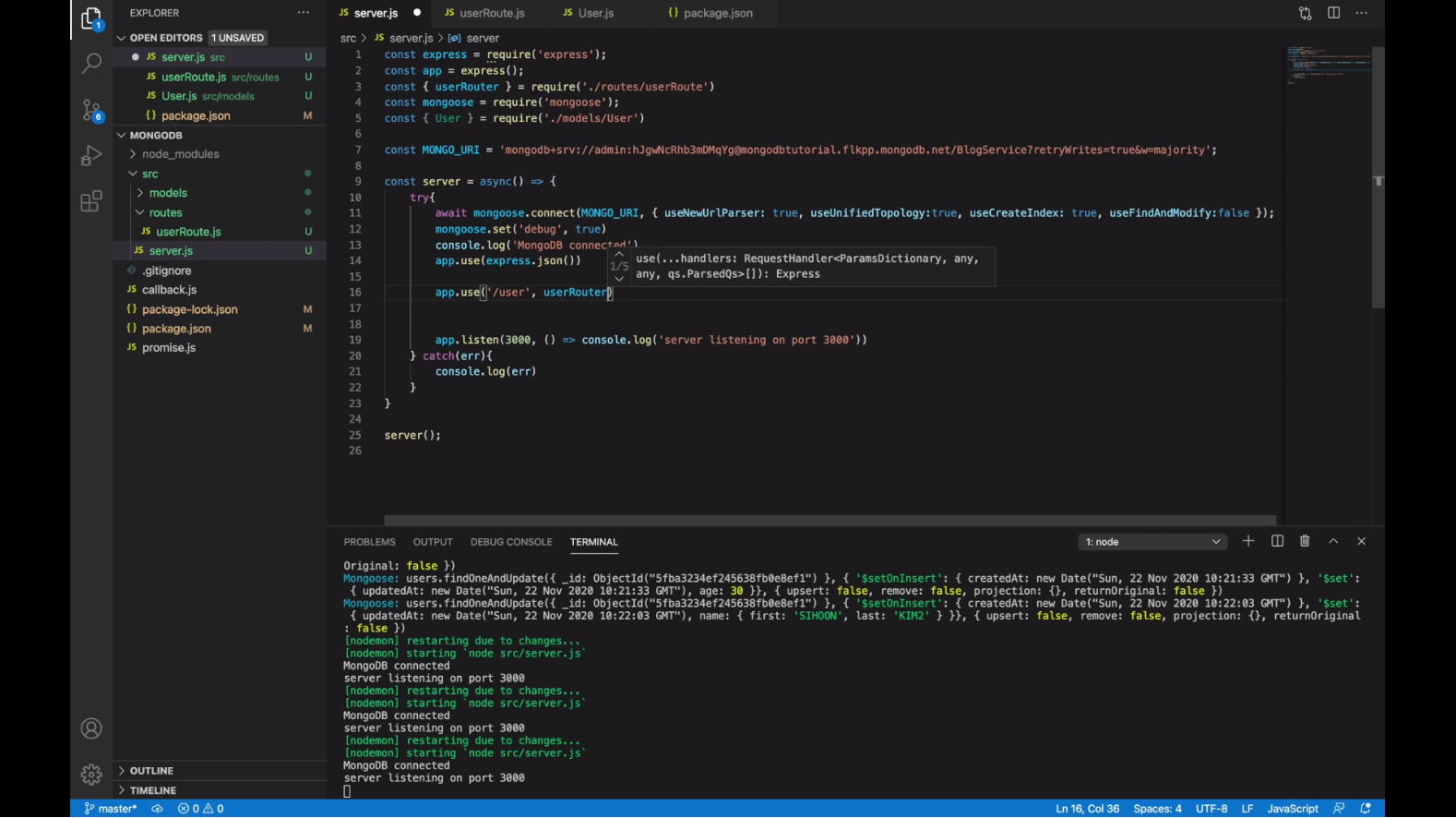

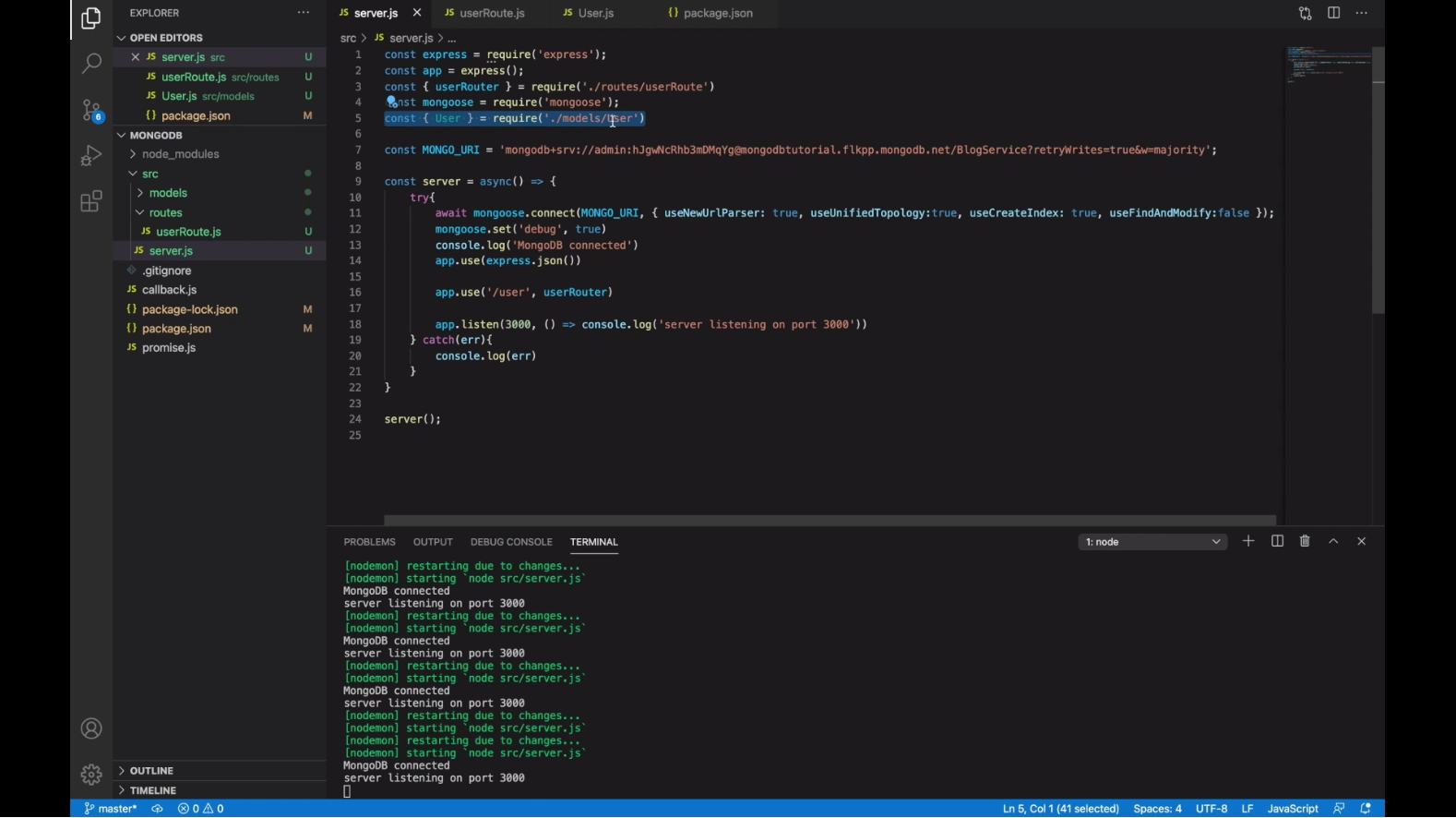

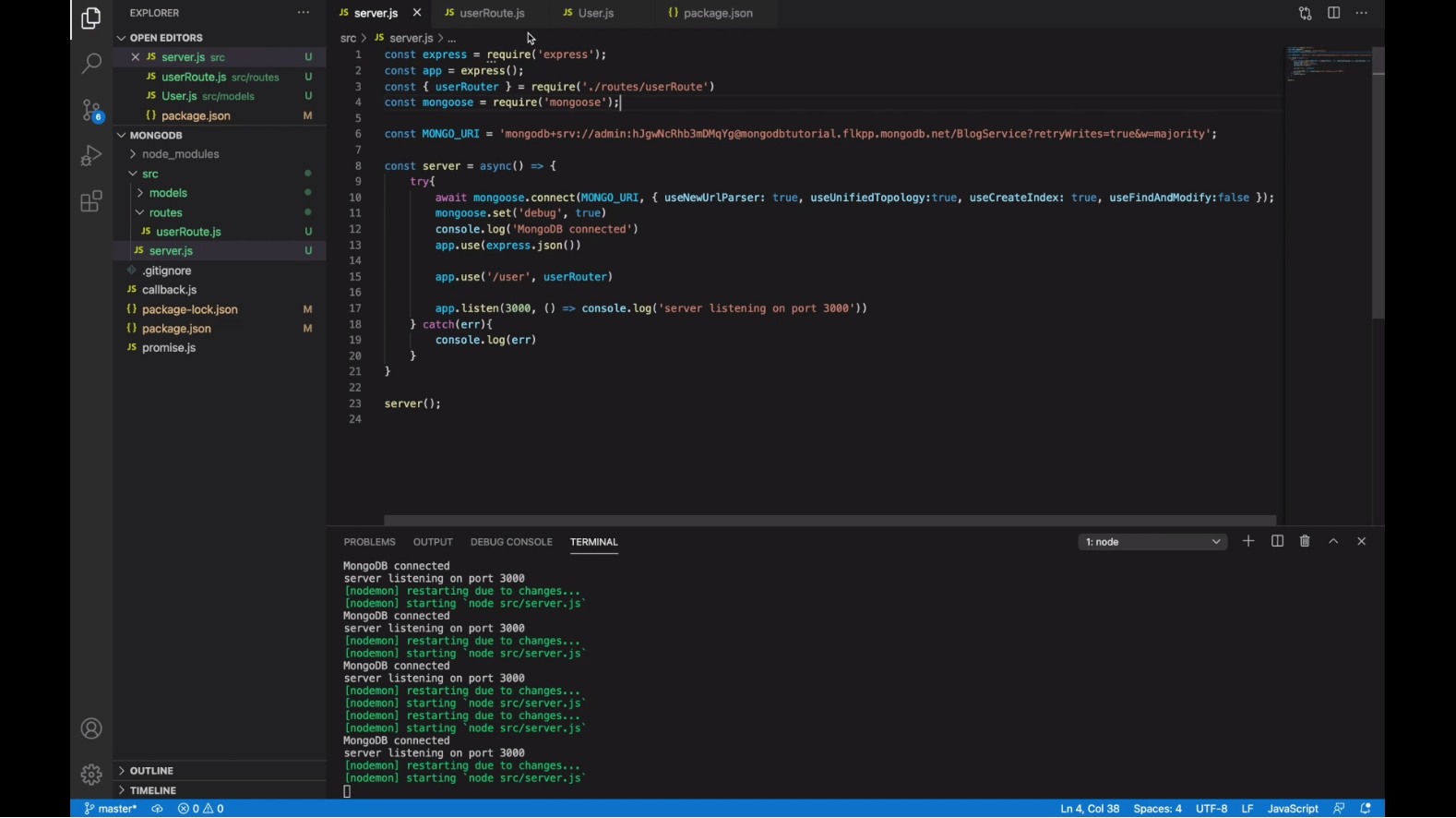

아 슬래시/를 빼먹었습니다. 위와 같이 수정해주고,

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

if (!age) return res.status(400).send({ err: "age is required" }); // age 값이 있는지 없는지 체크하는 코드

if (typeof age !== 'number') return res.status(400).send({ err: "age must be a number" }); // age 값 타입 체크하는 코드

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { $set: { age } }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

return res.send({ user });

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

다시 요청을보내면 age must be a number라고 나옵니다.

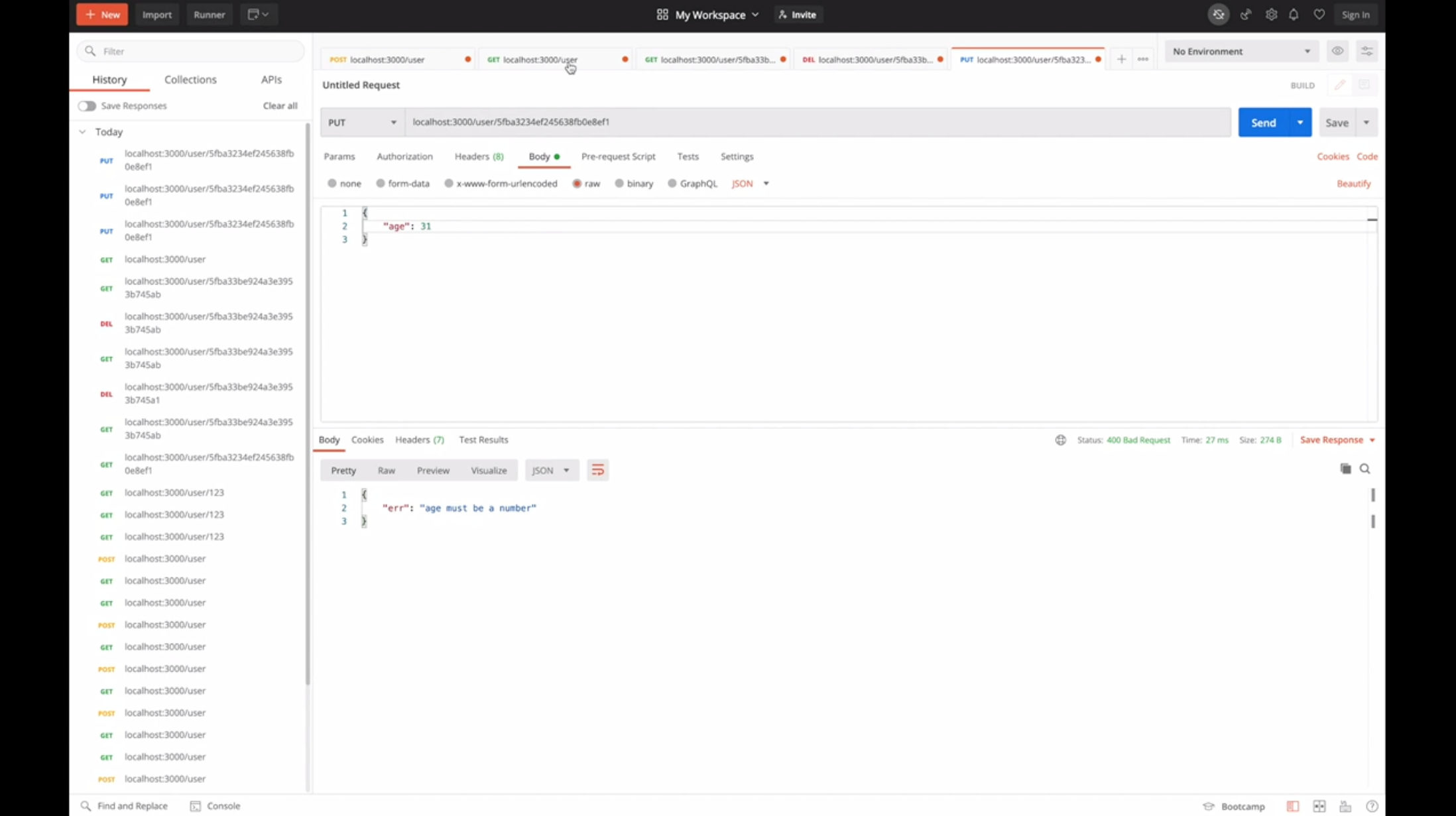

이번엔 number 타입으로 입력해 요청을 보내면…

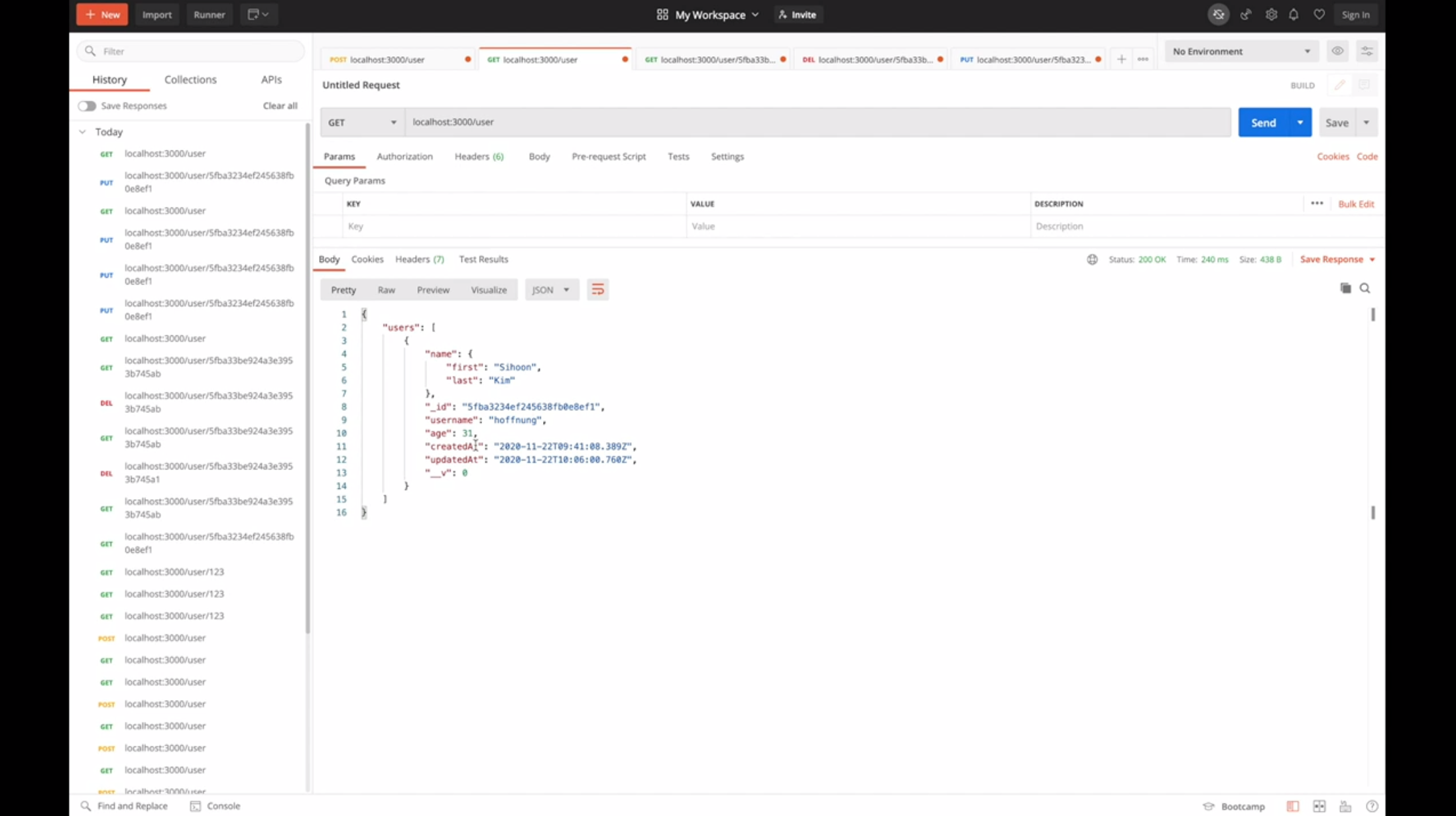

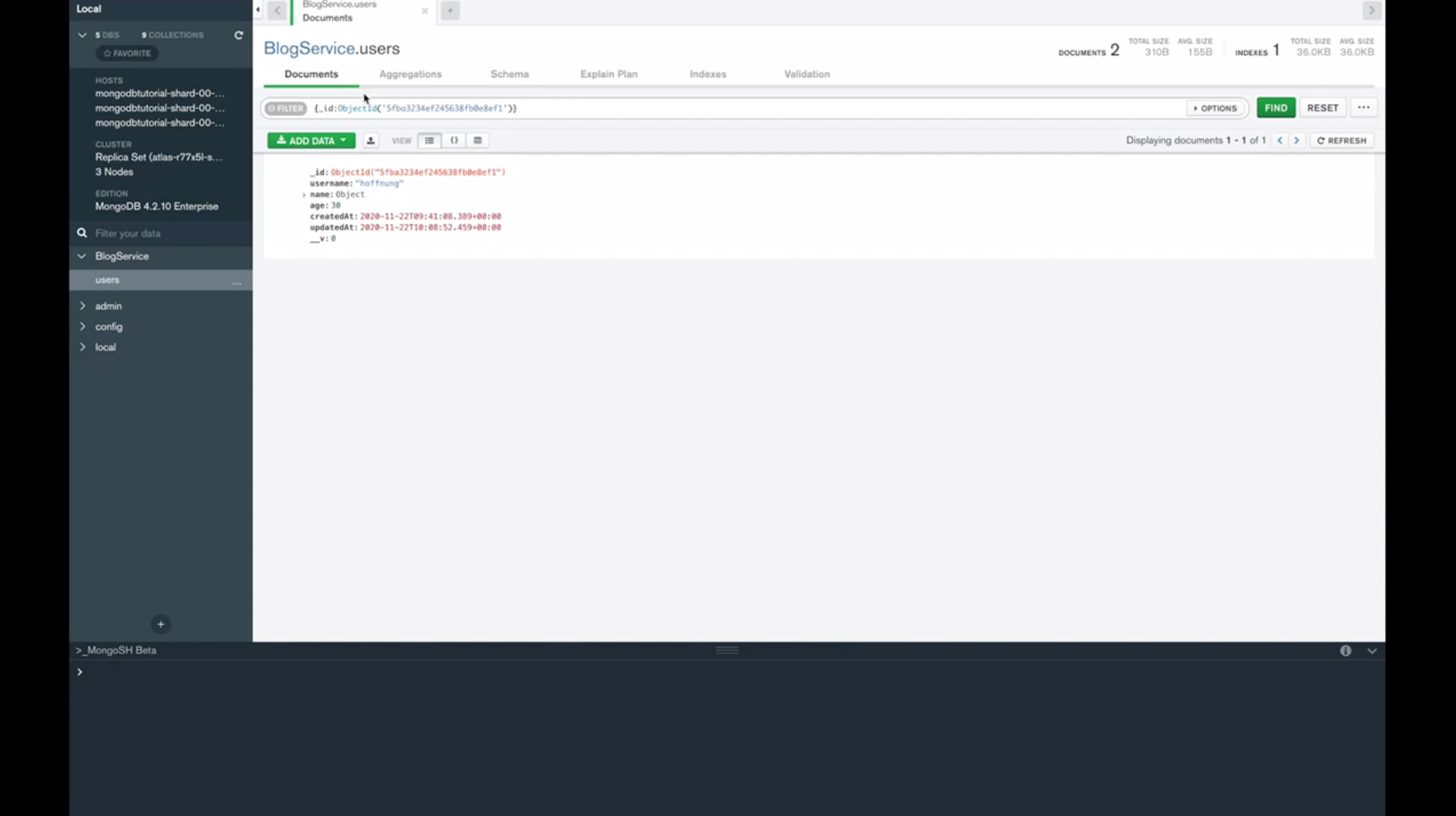

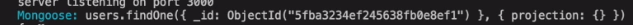

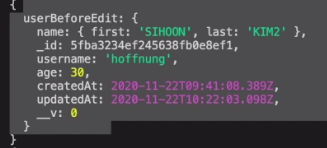

그런데 위 요청을 보내기전에 다시한번

현재 요청을 보내서 age를 바꾸려는 user의 age는 30입니다.

30에서 31로 바꾸려는 요청을 보내려고하는겁니다.

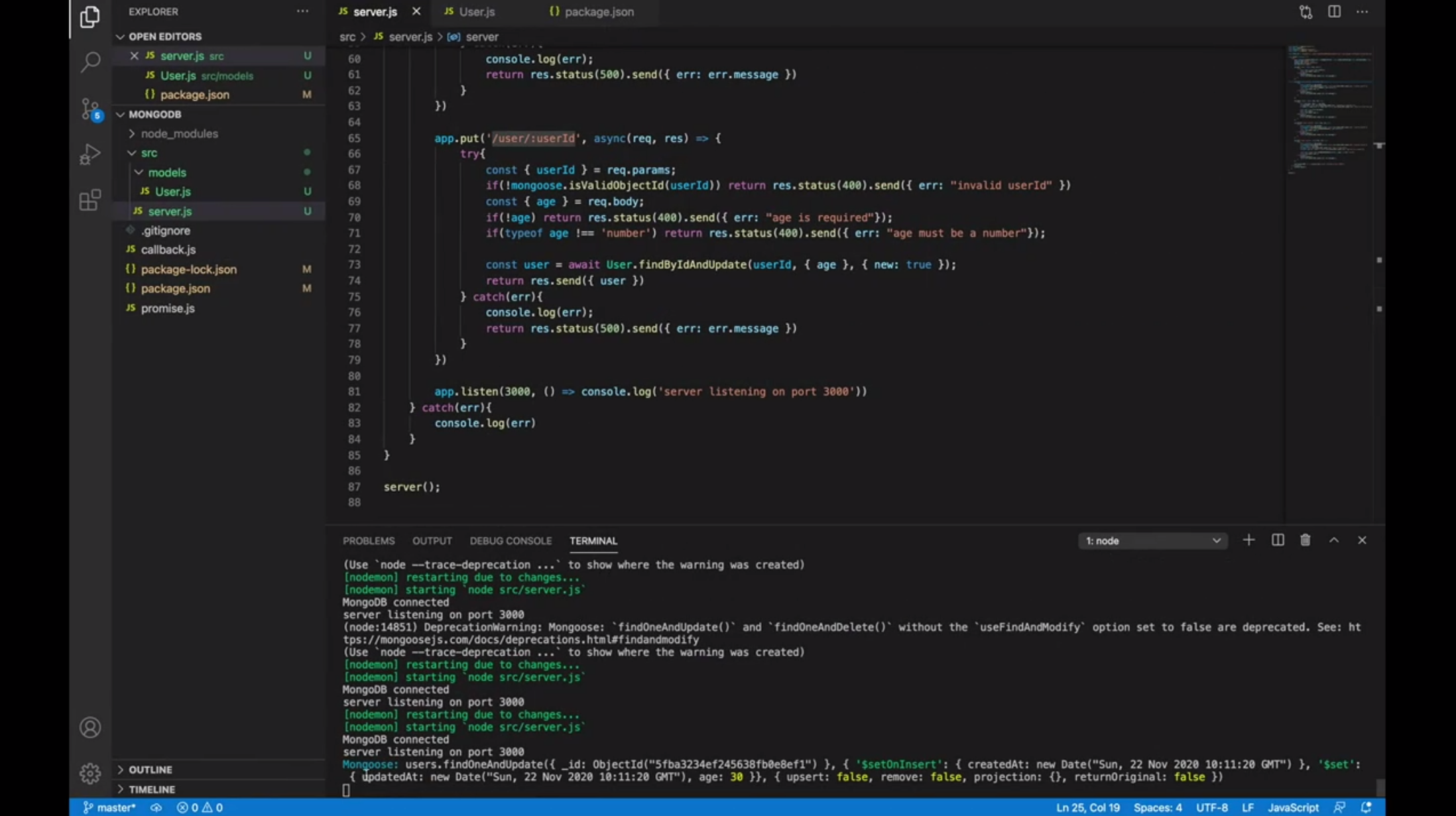

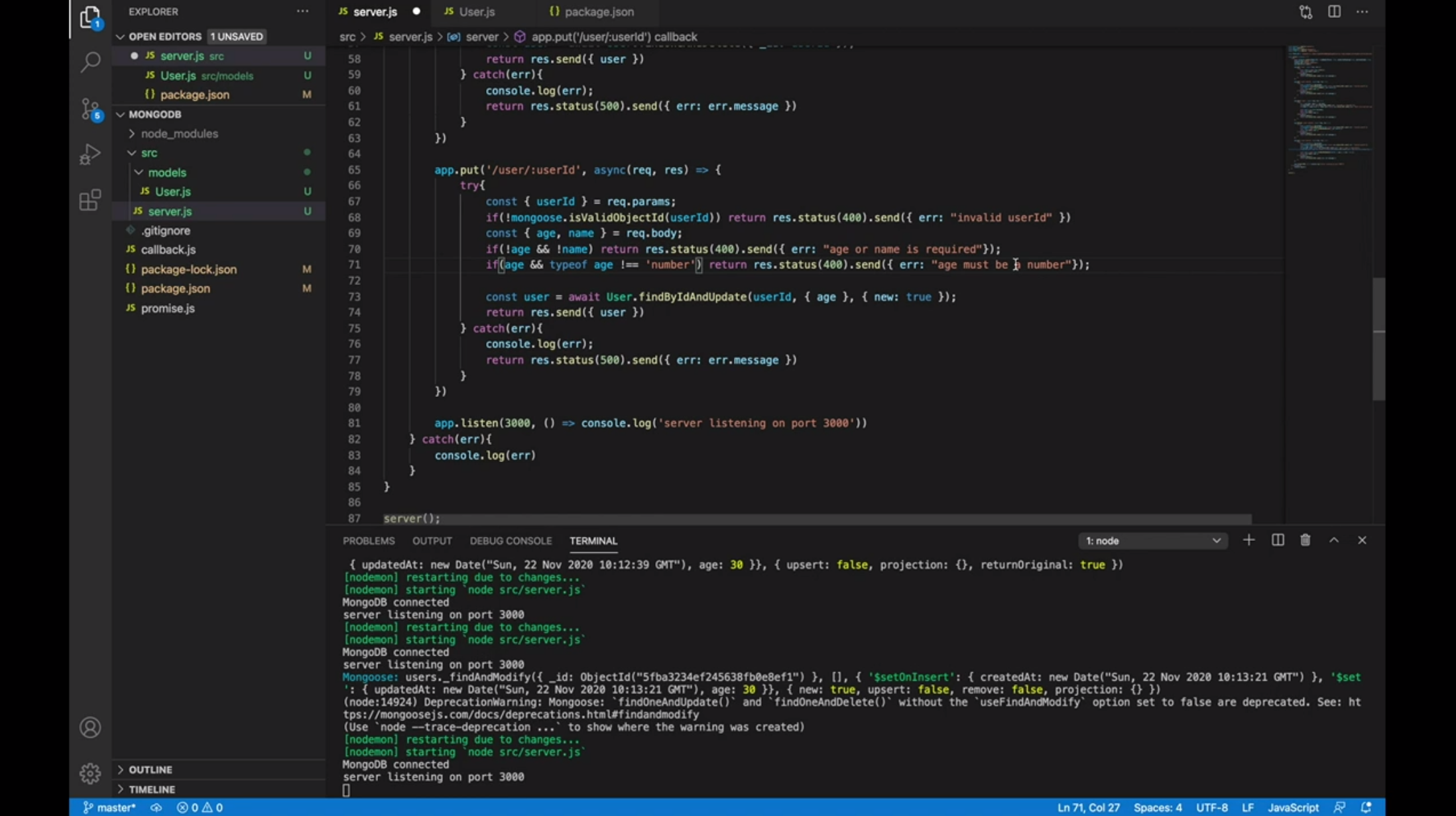

요청을 보내서 return되는 값을 보면 분명 잘 처리는 된거같은데 return된 값의 age를 보면 30입니다.

그런데 또 웃긴게 GET요청으로 조회를해보면 31로 나옵니다.

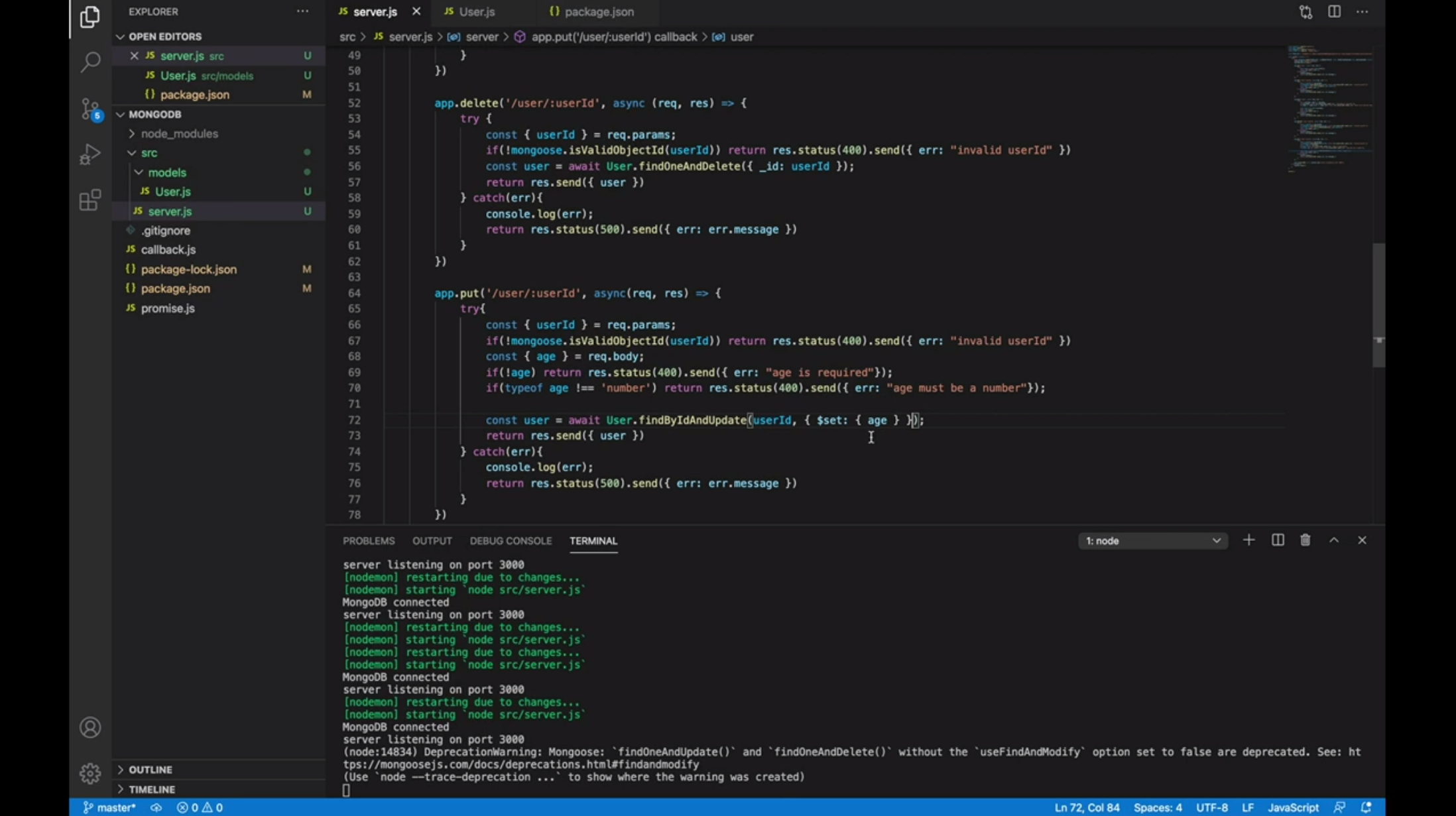

그게 이유가뭐냐면 위 코드를 보시면 findByIdAndUpdate의 첫번째 인자가 필터 조건이고, 두번째 인자가 필터링된 데이터의 어떤 키, 벨류를 바꿀건지, 세번째 인자는 옵션이라고 말씀을 드렸었던거 같은데,

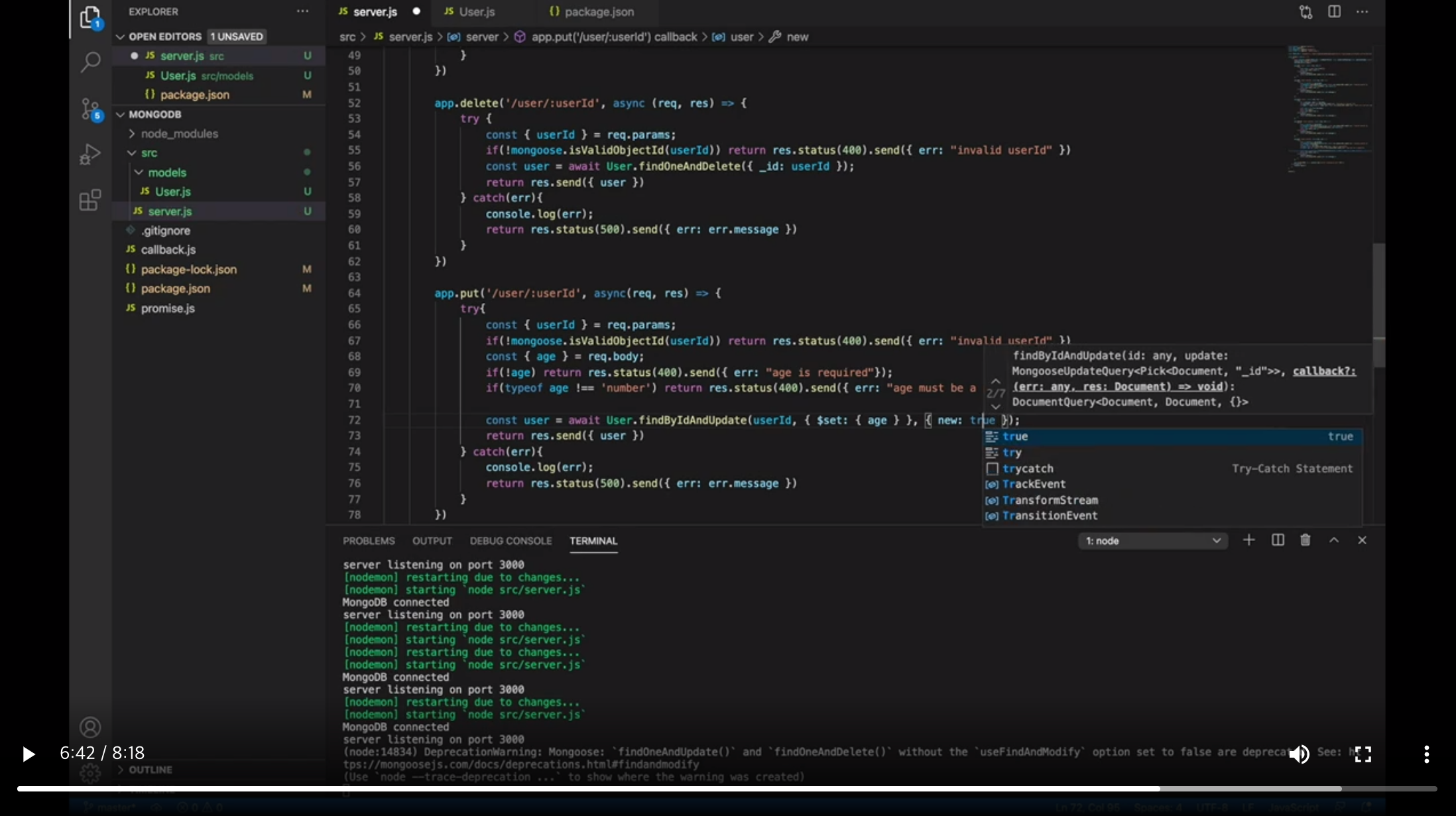

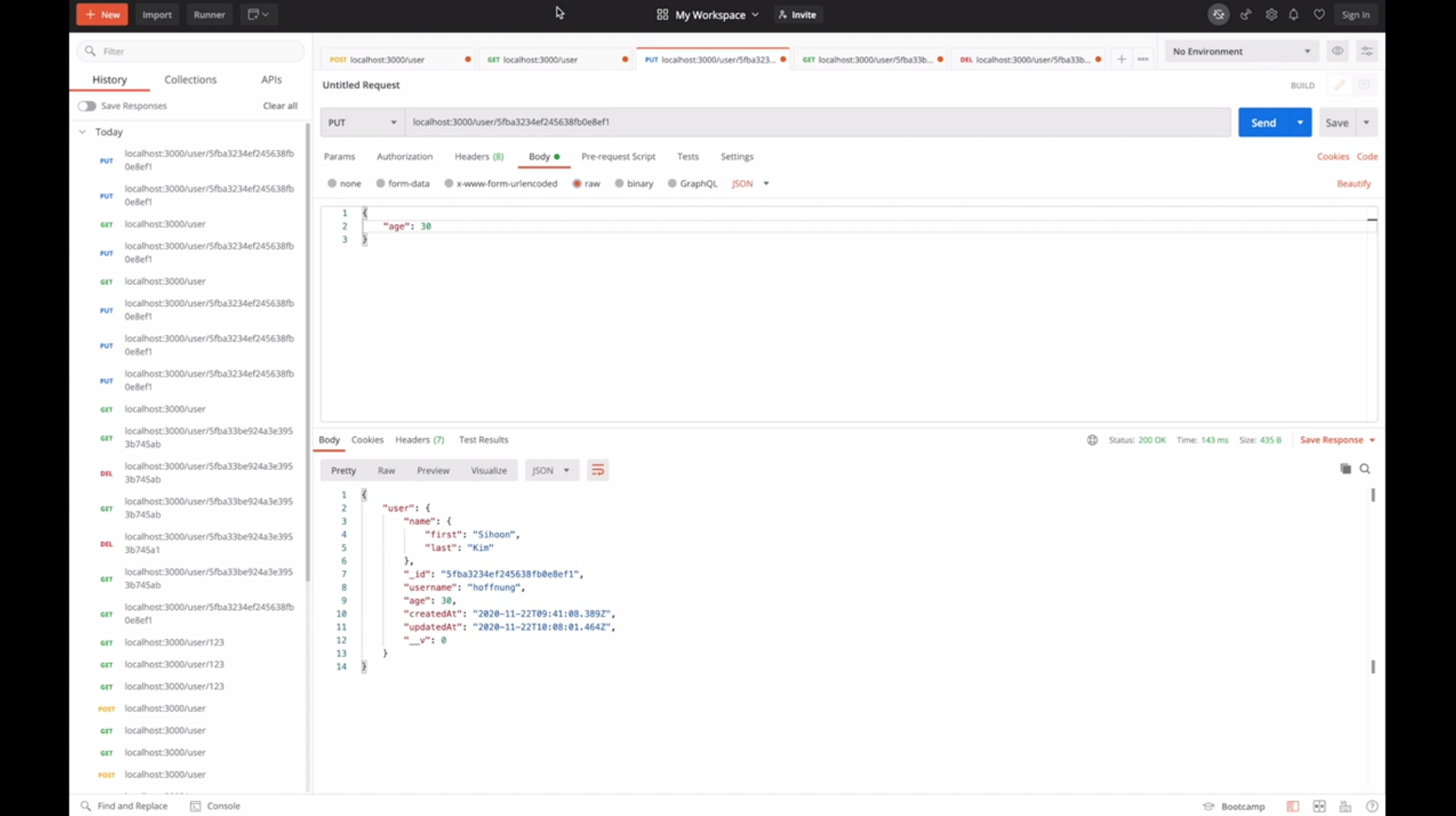

세번째 인자에 { new: true }를 해주셔야됩니다.

이 세번째 인자에 옵션값을 위와같이 해주지않으면 업데이트 되기 전의 값을 return해줍니다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.

const MONGO_URI = 'mongodb+srv://hyungju-lee:fEMZ9UEE9iSEdb6m@mongodbtutorial.2ulmc.mongodb.net/BlogService?retryWrites=true&w=majority'

const server = async () => {

try {

await mongoose.connect(MONGO_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, useCreateIndex: true });

app.use(express.json());

app.get('/user', async (req, res) => {

try {

const users = await User.find({});

return res.send({users});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.get('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userID" });

const user = await User.findOne({_id: userId});

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.post('/user', async (req, res) => {

// try catch 처리를 꼭 해주자.

try {

let {username, name} = req.body;

if (!username) return res.status(400).send({ err: "username is required" });

if (!name || !name.first || !name.last) return res.status(400).send({err: "Both first and last names are required"});

const user = new User(req.body); // 원래는 { username: req.body.username, name: { first: ... } 이런식으로 넣으면되는데,

// req.body가 user의 형태와 똑같다고 가정을하고 req.body 객체를 이렇게 통채로 넣어준다.

// 위 const user = new User(req.body) 코드의 역할은 document(=row) 생성이다. 즉, 이 코드를 통해 document 인스턴스가 생성된다.

// 그리고나서 document(=row)를 DB에 저장해야되니까

// 아래와 같이 몽구스에서 추가된 save라는 메소드를 user.save() 이런식으로 호출하는데,

// 이 save() 메소드는 Promise 인스턴스를 return하고 document를 돌려준다.

// 그래서 user.save() 앞엔 await 키워드를 붙여야된다.

await user.save(); // 그리고 이렇게 user를 저장해준다.

return res.send({user})

} catch (err) {

// catch에서 잡히는 에러는 서버에서 난 에러이다.

// user가 값을 잘못 입력해서나는 에러는 이미 try 구문에서 다 잡힌다.

// 그래서 500번대 status를 return한다.

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

app.delete('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const {userId} = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

const user = await User.findOneAndDelete({_id: userId}); // user 객체가 리턴되면 그 객체가 잘 삭제된거고 null을 리턴하면 애초에 그 객체는 존재하지 않았다는 것

// const user = await User.deleteOne({_id: userId}); // 그냥 deleteOne 메소드를 사용해도 상관이 없다.

// findOneAndDelete과 deleteOne의 차이는 user를 반환받을 수 있냐 없냐 차이이다.

// 만약 받을 필요 없으면 deleteOne이 조금 더 효율적일 것이다.

return res.send({user});

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({err: err.message});

}

})

// 이제 PUT(update)을 구현해봅시다.

app.put('/user/:userId', async (req, res) => {

try {

const { userId } = req.params;

if (!mongoose.isValidObjectId(userId)) return res.status(400).send({ err: "invalid userId" });

// age 정보를 디스트럭쳐링을 통해 req.body에서 빼주고..

const { age } = req.body;

if (!age) return res.status(400).send({ err: "age is required" }); // age 값이 있는지 없는지 체크하는 코드

if (typeof age !== 'number') return res.status(400).send({ err: "age must be a number" }); // age 값 타입 체크하는 코드

const user = await User.findByIdAndUpdate(userId, { $set: { age } }, { new: true }); // 이것도 delete와 마찬가지로 updateOne 메소드를 사용해도됩니다.

// 그런데 결과도 받아보고싶으니 findOneAndUpdate 메소드를 쓰도록 하겠습니다.

return res.send({ user });

// const user = await User.findById();

// const user = await User.findByIdAndDelete();

// 그리고 findOneAndUpdate와 비슷한 메소드로 위와 같이 findById, findByIdAndDelete 등이 있습니다.

} catch (err) {

console.log(err);

return res.status(500).send({ err: err.message });

}

})

app.listen(3000, () => console.log('server listening on port 3000'))

} catch (err) {

console.log(err);

}

}

server();

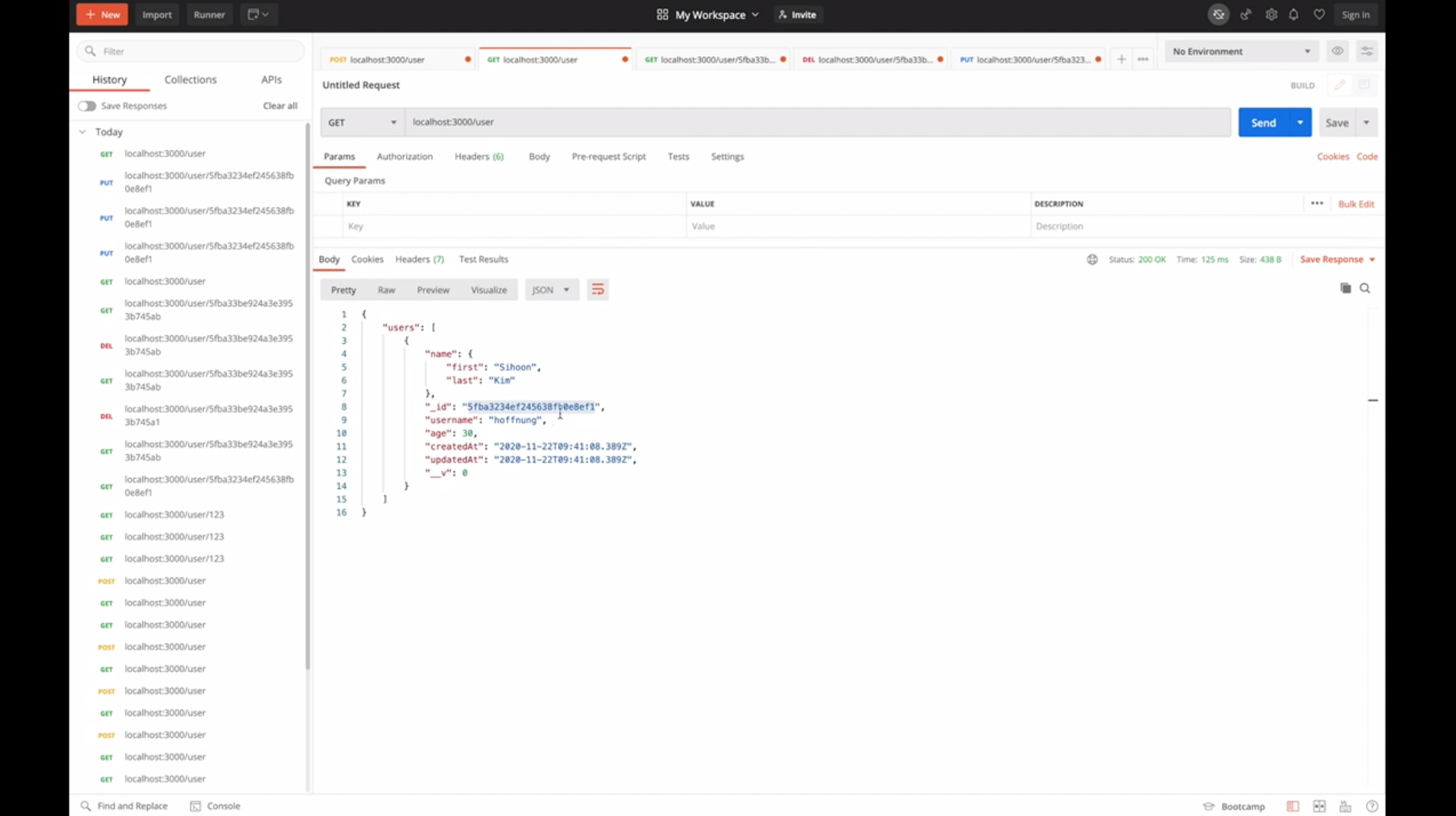

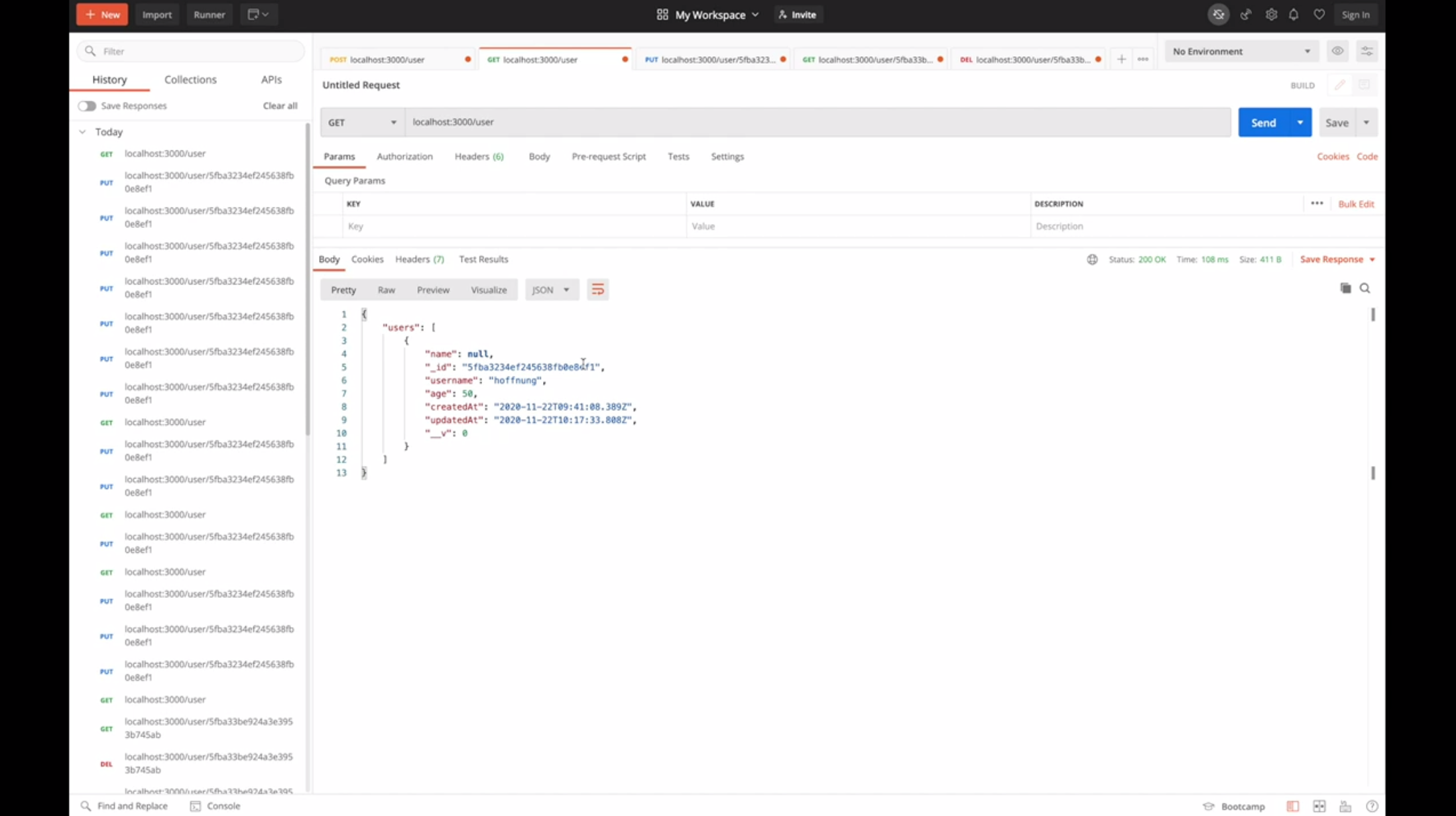

그래서 GET 요청을해서 데이터를 다시 받아오면 제대로 반영이 되어있는데,

PUT 요청을 보내 업데이트된 데이터를 받아오면 업데이트되기 전의 값으로 받아오기 때문에 업데이트 전 값이 보이는 것이다.

{ new: true }를 저장하고 업데이트 요청을 보내면 업데이트 되고나서의 값이 return된다.

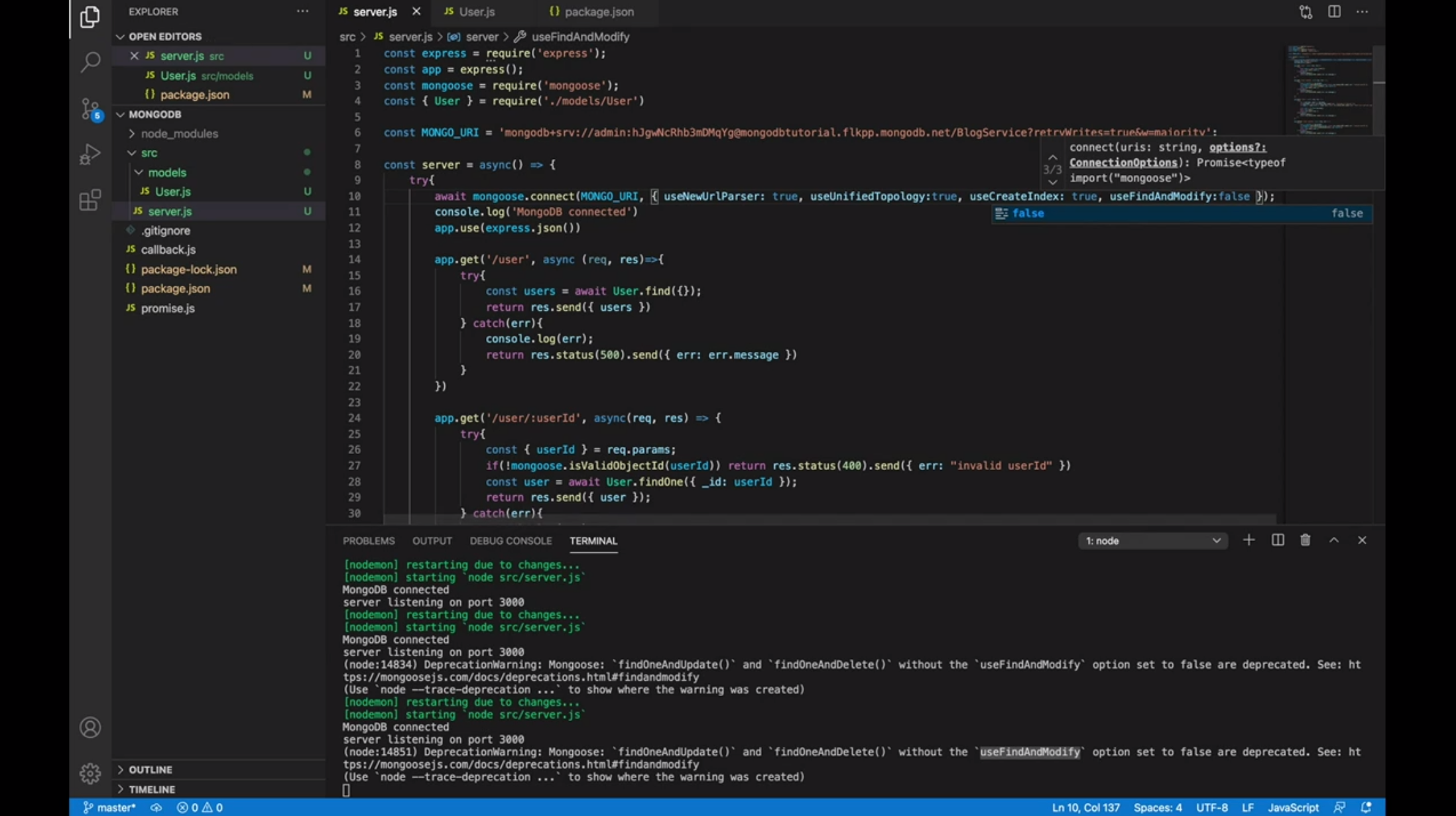

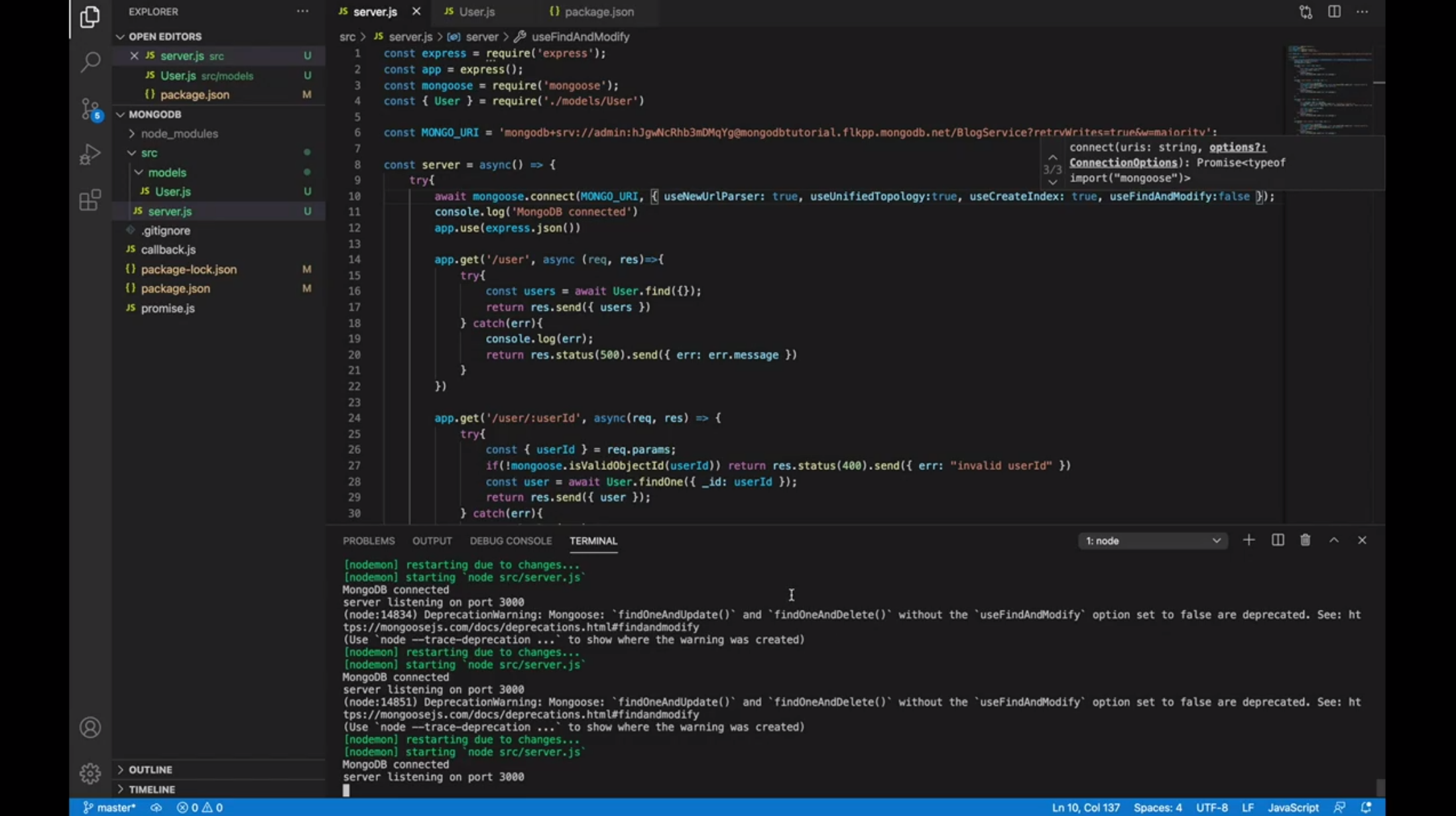

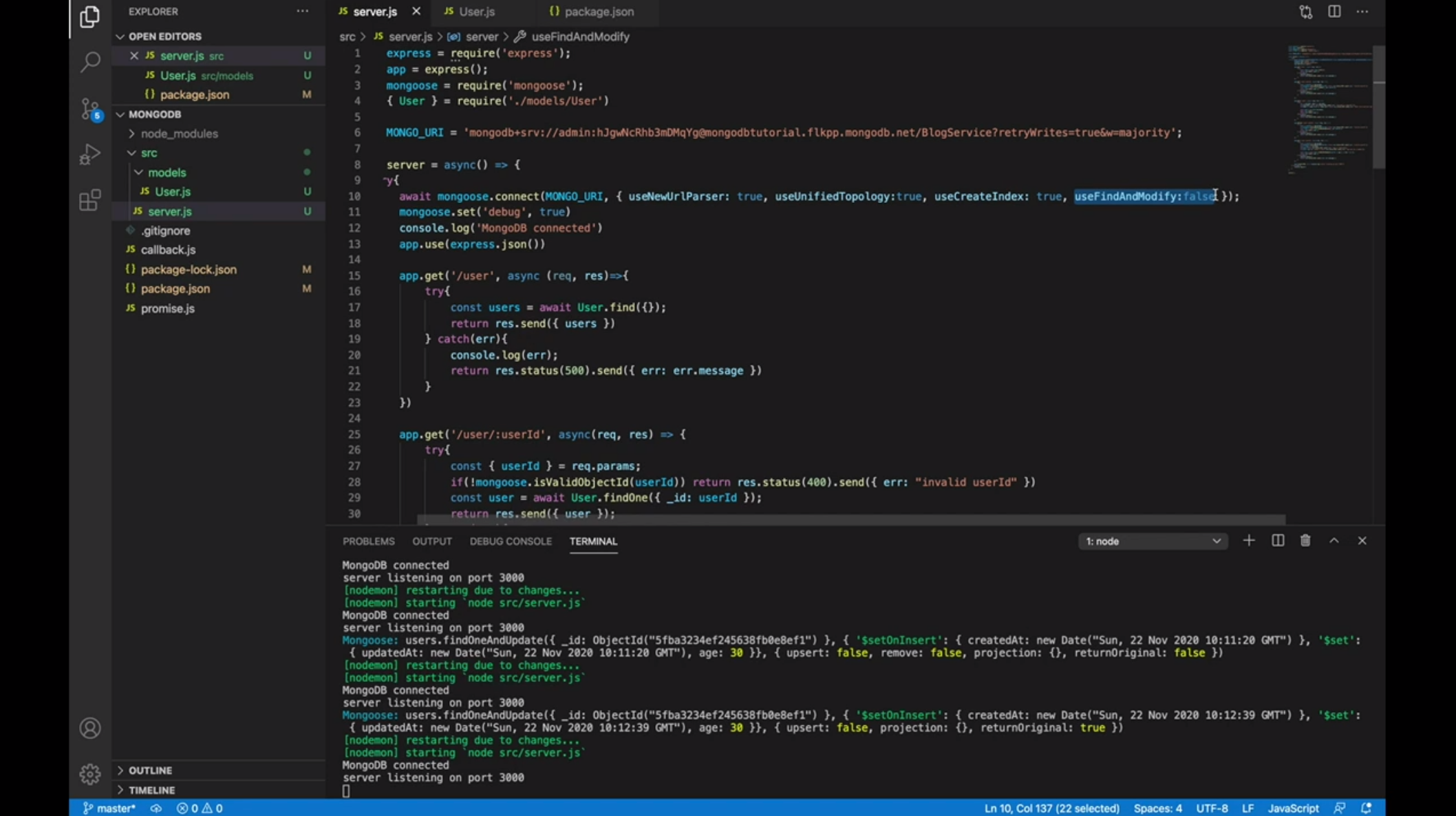

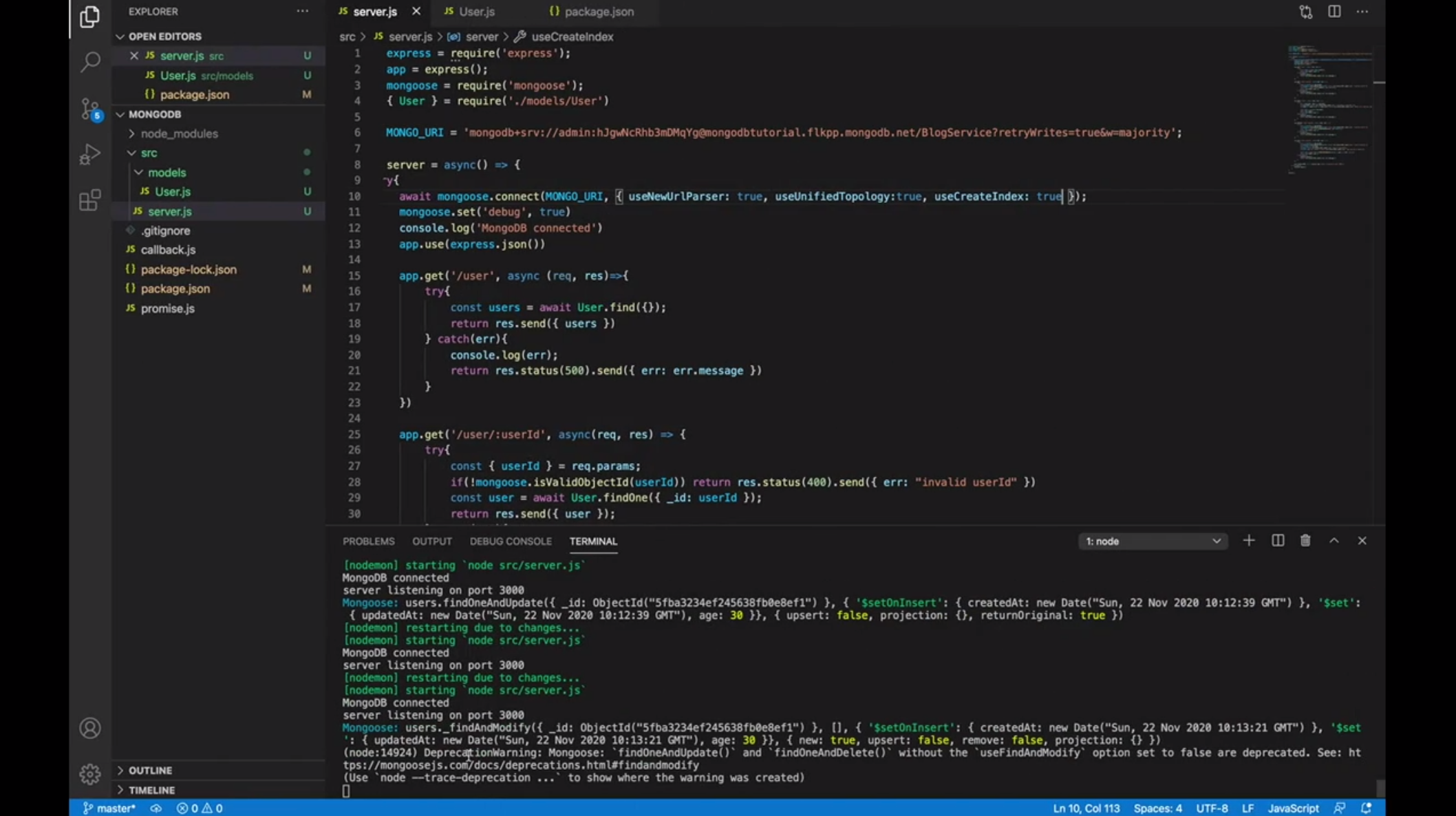

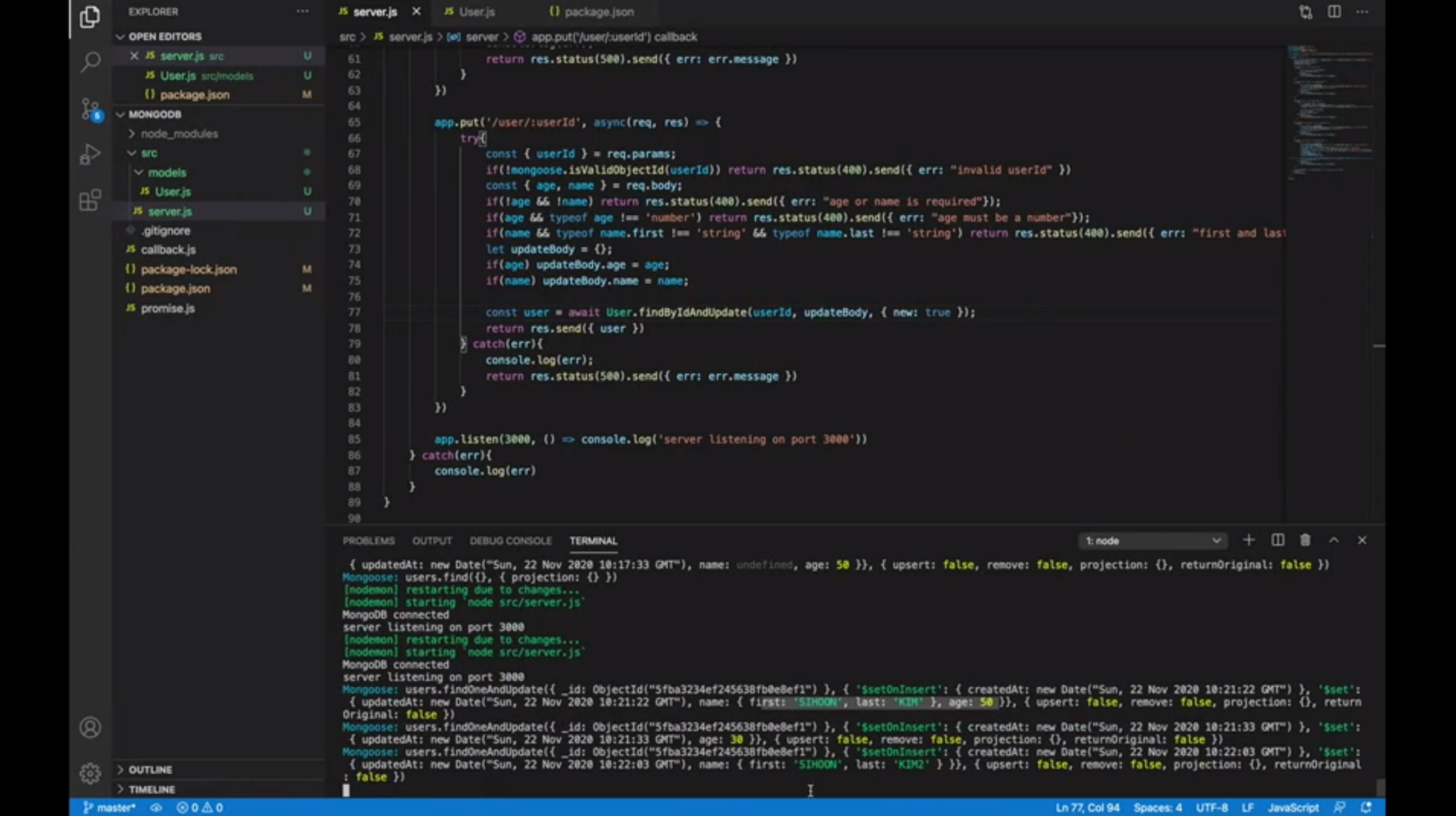

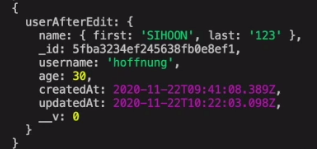

그리고 터미널창보면 또 deprecation 메시지가 나오는데, 지금 mongoose는 내부적으로 findOneAndUpdate 메소드를 호출할 때, useFindAndModify 옵션을 false로 설정하지 않았으면 안된다, 이는 deprecated된 것이다 라는 메시지이다.

그래서 위와 같이 해당 옵션값을 false로 설정하면된다.

const express = require('express');

const app = express();

const mongoose = require('mongoose');

const {User} = require('./models/User'); // 이 User로 이제 데이터베이스 작업을 할 수 있다.